レビュー

eスポーツプロ向けに作ったヘッドセットは,超低遅延&高音質な誰にでも使える製品だ

Razer BlackShark V3 Pro

BlackSharkシリーズは,以前からあるRazerの定番ヘッドセットであるが,現在ではeスポーツ向けの製品群に位置付けられており,とくにBlackShark V3 Proは,eスポーツプロユースに特化した仕様の製品となる。

|

Razerがスポンサードするプロゲーマーの意見を取り入れて開発したとのことだが,その実力やいかに? じっくり見ていこう。

●目次

外観は先代と似ているが中身は改良されたBlackShark V3 Pro

|

先代の「BlackShark V2 Pro」と外観は似ているが,中身が相当改良されているらしい。

カラーバリエーションは白と黒2色展開で,今回は黒色を試用した。

|

BlackShark V3 Proにおける重要なアップデートは,独自ワイヤレス接続が「Razer HyperSpeed Wireless Gen-2」になったこと。これにより,ワイヤレス接続の低遅延化を図っているという。遅延の公称値は最小10msと謳っているが,これは後段でテストしてみよう。

また,BlackShark V3 Proでは,Bluetooth 5.3接続に対応したのに加えて,PCと本製品をワイヤレス接続したまま,同時にスマートフォンと本製品をBluetoothで接続して,同時に利用できるようになったのが特徴のひとつだ。

そして,重要なスピーカードライバーも第2世代に進化した,「Razer Triforce バイオセルロース50mmドライバー」が採用された。周波数特性は,公称値で12Hz〜28kHzと,かなり広い。

マイクもアップデートされており,直径12mmと比較的大きなサイズの「Razer Hyperclear フルバンド12mmマイク」を搭載しているという。公称の周波数特性は20Hz〜20kHzと,広い帯域で周波数を拾えるようだ。その音質傾向がどのくらいのものか,こちらもテストしよう。

テストはしないが,バッテリー駆動時間は公称値で最大70時間。USB Type-C経由での充電に対応しており,15分の充電で最大6時間使えるくらいの充電が可能だそうだ。

|

|

本体サイズは,実測で約90(W)×113(D)×50(H)mmであるが,このうちイヤーパッドの厚みが,実測約22mmとなっていた。

エンクロージャはプラスチック製で,中央にRazerのシンボルマークが印刷されている。マークの色は,Razerのイメージカラーである緑色ではなく,シックな黒色だ。

ちなみに,エンクロージャ中央のフェースプレートは,マグネット式で着脱可能。今後は,フェースプレートを交換できるようになるという。

珍しいのは,左エンクロージャ下方に大きいダイヤル「音量コントロールノブ」がついていて,これで音量調整できる点だ。おそらく,操作を間違えないよう大きくして,この場所を選んだのだろう。大きくて独立しているので,とても操作しやすい。

ちなみに,この音量調整ダイヤルの操作は,PC側のシステム音量と連動する。

|

イヤーパッドの内側は,実測で約50(W)×65(D)×20(H)mmの広さがあった。スピーカーネットには左右に大きくL/Rが刻印されていて分かりやすい。

ただ,製品情報ページには,肌に触れるイヤーパッドは「二層メモリーフォームクッション」で,側面がレザーとあるものの,実機はすべて吸湿性の高いファブリック(布系)素材になっていた。イヤーパッドの内部に,レザー素材があるのだろうか?

|

なおイヤーパッドは,ユーザーによる取り外しを考慮していないので,外してスピーカードライバーを確認できなかった。

ファブリック素材なので,着け心地は快適であるし,確認した限りでは,遮音性も高い。ということは,低音が抜けない可能性が高そうだ。このあたりは,周波数測定と試聴テストで明らかになるだろう。

インタフェースやボタン類は,左右エンクロージャのやや後ろ側にある。

左エンクロージャの場合,手前側から順に,専用マイクブーム接続端子,USB Type-Cポート,電源ボタン,マイクミュートスイッチが並んでいた。

USB Type-Cと電源ボタンの間にあるLEDは,「ステータスインジケータ」となっており,工場出荷状態ではバッテリー残量を示していた。残量は,緑点灯,緑点滅,黄色点滅,赤点滅で表す。

|

右エンクロージャには,手前側から「ANC」(Active Noise Canceller)ボタン,「ゲーム/チャットバランス」ホイール,多機能な「SmartSwitch」ボタンが並んでいる。

|

SmartSwitchボタンは,1度押すとプリセットを変更し,2度押しでHyperSpeed接続,Bluetooth接続,HyperSpeed&Bluetoothの同時接続を切り替える。5秒長押しすると,Bluetoothのペアリングモードに入る。

たくさんのボタンやスイッチがあるものの,ひとつひとつ形状が違うので,間違えて押してしまうことは少なそうだ。

エンクロージャとヘッドバンドをブリッジするプラスチック製のアームは,エンクロージャ左右両端の2点留めで,目視で約30度くらい上下する。

アーム自体は,細身のプラスチック素材だが,作りがしっかりしているので,簡単に変形してしまう心配はなさそうだ。

スライダーは実測直径約2mmの黒色金属製で,太い針金のように見える。こちらも強度は十分だと思う。長さ調整はメモリやクリックなしで自由に調整できる。

|

|

スライダーとアームの接合部分は,エンクロージャが前後に約15度くらい回転する。

|

|

表面中央にRazerのロゴがエンボス加工されたヘッドバンドは,スライダーとの接続部がプラスチックで,ヘッドバンド表面は合皮。頭が触れる裏面は,厚みが実測約20mmくらいの,イヤーパッドと同じ素材と思われるファブリック素材で覆われたメモリーフォームクッション製だ。

ヘッドバンドの最大幅は,実測約38mmで,外周が糸で縫われている。

|

ブームマイクは,マイク部分と端子部分を除いた長さが実測約67mmで,狙ったところにピンポイントで配置できるタイプだ。接続部分にロックはないが,U字型の端子をはめ込むタイプなのでしっかりと接続できて,簡単に抜け落ちる様子はない。

|

スポンジ素材のポップノイズフィルターは,実測サイズが長さ約43×直径33mmある。これを取り外すと,20(W)×43(D)×18(H)mmのマイク部分が現れる。

|

|

|

BlackShark V3 Proのマイクは,サイズがやや大きめだ。製品情報ページでも,「一般的なヘッドセットマイクよりも47%大きい」と謳っているが,確かに記憶している中では,かなり大型の部類だ。

内部のマイク本体は,資料によると指向性パターンが単一指向性で,スーパーカージオイド(ハート型)のコンデンサマイクとなっている。マイクカプセルのサイズは,公称約12mmだ。

資料にある指向性パターンを見る限り,カージオイドよりも,さらに集音範囲が狭く,外界のノイズを拾いにくいように設計されている。

本体重量は,ブームマイク込みで実測約381g。マイクの重量は実測約15gなので,マイクを除いた重量は,製品情報ページの約367gとほぼ等しい。

|

装着してみた印象だが,側圧やヘッドバンドの頭部への圧も適度に調整されていて,カチッとした装着感のわりに,ストレスが少ない印象だ。左右に顔を振ると若干揺れるが,ずれることはない。

また,装着時に重いとは感じなかった。

|

|

|

|

PCとUSBで接続するUSBワイヤレスアダプタ「第2世代Razer HyperSpeed Wirelessドングル」は,端子を除いたサイズが,実測約21(W)×35(D)×19(H)mmの台形型で,重量は実測約7gだ。端子はUSB Type-Cがひとつである。

|

写真のとおりのツヤ消し黒色で,上部には,PCと接続時に白く点灯する小さな円形のLEDがある。裏面には,滑り止めのゴム素材が貼られていたが,ケーブルの重みでお散歩してしまいがちで,滑り止めはあまり実用的とは思えない。

BlackShark V3 Proの主な仕様をまとめておこう。

●BlackShark V3 Proの主なスペック

- 基本仕様:2.4GHz帯独自方式ワイヤレス,Bluetooth,USB,アナログワイヤード接続対応,密閉型エンクロージャ採用

- 公称本体サイズ:未公開

- 公称本体重量:約367g(マイク含まず)

- 接続インタフェース:ヘッドセット本体 USB Type-C(充電およびUSB接続用),マイク入力端子

HyperSpeed Wirelessドングル USB Type-C - 搭載ボタン/スイッチ:SmartSwitchボタン,マイクミュートボタン,音量調整ダイヤル,ゲーム/チャットバランスホイール,電源ボタン,ANCボタン

- バッテリー駆動時間:最大70時間

- スピーカードライバー:50mmドライバー(グラフェン)

- 周波数特性:12Hz〜28kHz

- インピーダンス:32Ω

- 出力音圧レベル:108dBSPL/mW

- ノイズキャンセリング機能:あり

- 方式:未公開

- 周波数特性:100Hz〜10kHz

- 感度:−42dB±3dBV/Pa, 1kHz

- インピーダンス:未公開

- S/N比:未公開

- 指向性:単一指向性

- ノイズキャンセリング機能:未公開

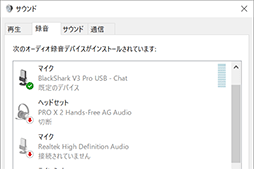

WindowsからBlackShark V3 Proはどう見えるか

Windowsのサウンドコントロールパネル上で,BlackShark V3 Proがどのように見えて,解像度などのパラメータはどのくらいなのか確認しておこう。

まずは,HyperSpeed Wirelessドングルによる無線接続時だ。

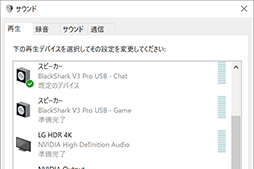

「再生」デバイスリストでは,「BlackShark V3 Pro - Game」と「BlackShark V3 Pro - Chat」という2種類の「スピーカー」デバイスが表示される。

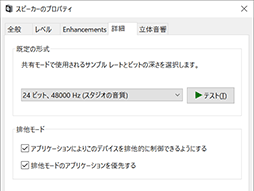

BlackShark V3 Pro - Gameのプロパティで,「詳細」タブにある解像度を確認すると,「24bit/48kHz」が初期値になっていた。

再生タブには「BlackShark V3 Pro - Game」と「BlackShark V3 Pro - Chat」がある |

BlackShark V3 Pro - Gameの詳細タブ |

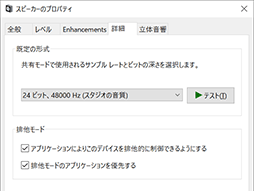

一方,BlackShark V3 Pro - Chatの「詳細」タブで解像度を確認すると,こちらも24bit/48kHzが初期値だ。

|

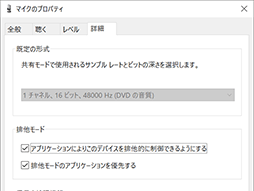

次に,マイクのプロパティも見ておこう。HyperSpeed Wirelessドングルによる無線接続時は,「録音」デバイスリスト上で「BlackShark V3 Pro - Chat」と表示されていた。

詳細タブで解像度を確認すると,「1チャンネル(モノラル)/16bit」で,サンプルレートは「48kHz」に固定されている。

録音タブでのBlackShark V3 Proの表示 |

マイクのプロパティにおけるChatの詳細タブ |

PCとUSB接続した場合も確認しておこう。

再生タブで確認すると,「BlackShark V3 Pro USB - Game」と「BlackShark V3 Pro USB - Chat」のスピーカーデバイスがあり,BlackShark V3 Pro USB - Chatが「規定のデバイス」になっていた。

解像度は,無線接続時と変わらないので,どちらでもよいのだが,なぜこうなっているのかは,ちょっと気になる。

|

|

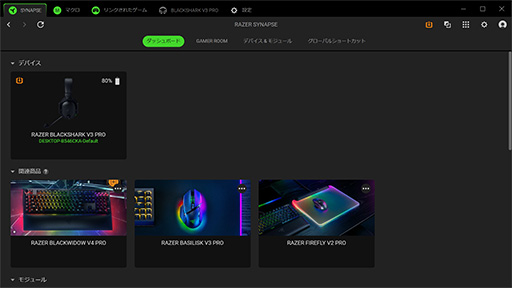

整理されて機能を把握しやすくなったSynapse 4

Razer製品を一括して管理,設定できる「Razer Synapse 4」(以下,Synapse 4)での設定も見ていこう。

PCにSynapse 4をインストール後,初回利用時にヘッドセットの電源をオンにした状態で,HyperSpeed Wirelessドングルまたはヘッドセット本体をPCとUSB接続すると,ヘッドセットを利用できる。

|

BlackShark V3 Proの画像をクリックすると,詳細な設定ページに移り,中央のタブを切り替えて設定を行っていく。

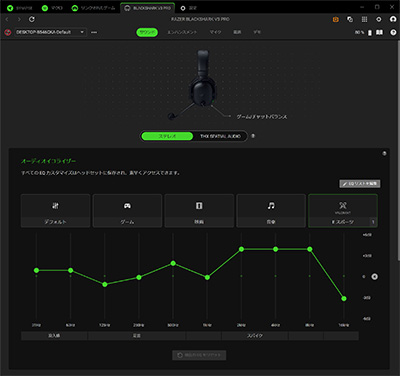

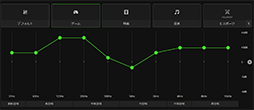

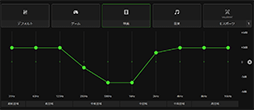

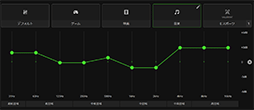

「サウンド」タブをクリックすると,出力を設定できる。「ステレオ」と,Razerのバーチャルサラウンド音響ソフトウェア「THX SPATIAL AUDIO」のいずれかを選択して,「オーディオイコライザー」画面でプリセットを選んだりイコライザーを設定できる。

|

ちなみに,プリセットを順送りに切り替えるだけなら,ヘッドセット本体のSmartSwitchを一度短く押すだけでも可能だ。プリセット名が音声で流れるので,選択を間違えることはないだろう。

「オーディオイコライザー」の下側には,「ゲームプロファイル」「音量」「ゲームチャットバランス」の項目がある。

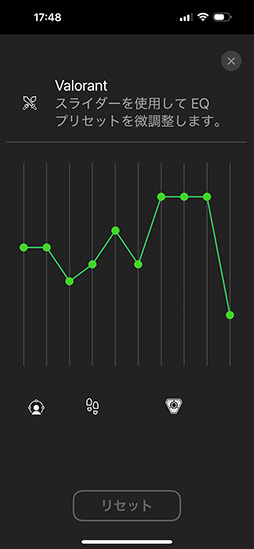

ゲームプロファイルでは,インストールされているゲームと,そのゲームの「THXゲームプロファイル」があれば自動で読み込まれるそうだ。

|

音量とゲームチャットバランスは,ヘッドセット本体のゲーム/チャットバランスホイールと連動する。なお,ゲームチャットバランスは,Windowsのサウンド出力設定で既定のデバイスを「Game」にしないと動作しないので,確認が必要だ。

「サウンドプロパティ」をクリックすると,Windowsのサウンド設定が開くので,ここからアクセスするといい。

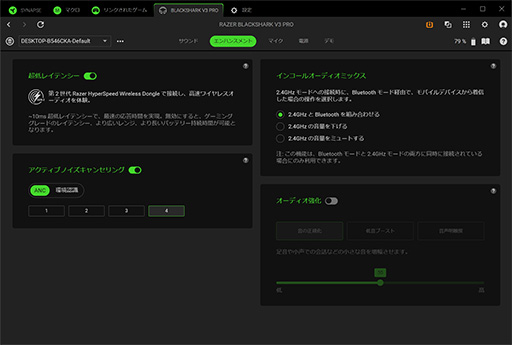

「エンハンスメント」タブでは,BlackShark V3 Proの機能を確認,変更できる。

たとえば「超レイテンシー」は,ワイヤレス接続時に約10msという超低遅延通信を有効にする設定だ。基本常時ONでいいだろう。

|

「アクティブノイズキャンセリング」は,その名のとおりノイズキャンセリングの有効無効と,4種類のプリセット変更(※初期値は1〜4の4),外部音を取り込む「環境認識」を切り替えられる。

ヘッドセット本体のANCボタンを押すと,選択したプリセットのまま有効,無効,環境認識を順に切り替えられる。

エンハンスメントタブ右側にある「インコールオーディオミックス」とは,HyperSpeed接続(※Synapse 4の表記では2.4GHz)と同時にスマートフォンへBluetooth接続している場合の,共存方法を設定するものだ。

HyperSpeedとBluetoothで同時にそれぞれ音が聞こえる(※ゲームをプレイしながら電話に出る)「組み合わせる」のほか,同時再生できるがHyperSpeed側の「音量を下げる」,HyperSpeed側を「ミュートする」の3種類から選べる。

「オーディオ強化」は,有効にすると「音の正規化」「低音ブースト」「音声明瞭度」のいずれかを選んで,スライダーで強度を設定するものだ。

音の正規化は,音量を変更する「AGC」(Auto Gain Control)や「DRC」(Dynamic Range Control)の設定で,低音ブーストはベースエンハンサである。音声明瞭度は,おそらく声を聞き取りやすくする「ダイアログエンハンサ」だ。

いずれもデフォルトの「55」以下であれば,サウンドに大きな破綻はないので,安心して利用できる。試して気に入ったら,有効にするといい。

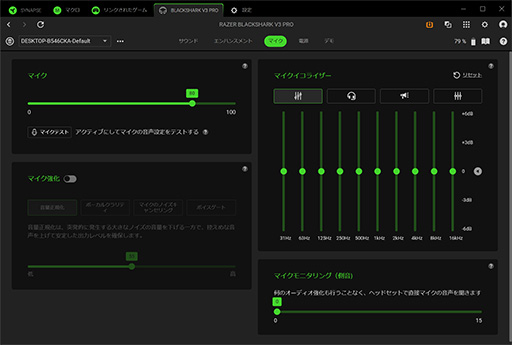

「マイク」タブにはマイク関連の設定項目が並ぶ。

「マイク」は,マイク入力レベルの設定で,初期値は80だ。スライダーの下にある「マイクテスト」をクリックすると,マイクの音響補正をリアルタイムに聞きながら設定できる。

|

「マイク強化」は,4種類の入力用音響処理から,ひとつを選ぶ。

「音量正規化」は,自分がしゃべった音量レベルを,ある程度均一にするAGC/DRCだ。「ボーカルクラリティ」は,入力側のダイアログエンハンサで,「マイクのノイズキャンセリング」は,マイク入力のノイズキャンセリング機能である。

ボイスゲートは,無音時または小さい声の入力をミュートする「オートゲート」機能だ。「低」側だと,小さい声も比較的よく拾えており,「高」側だと小声はミュートされる。

「マイクイコライザー」は,入力側に適用されるイコライザとプリセットだ。「Eスポーツ」と「フラット」は,若干強めの低域を減らしてくれるのでお勧めだ。「マイク強化」でマイクのノイズキャンセリングを行い,これら2つのプリセットのどちらかを選ぶと,声の明瞭度が上がってノイズも減るので試してほしい。

「マイクモニタリング(側音)」は,そのままマイクの音をBlackShark V3 Proでモニター(確認)する機能だ。必要に応じて有効にすればいい。初期値は「0」で,ダイレクトモニタリングはしない設定になっている。

次の「電源」タブだが,こちらは見れば分かると思うので省略する。HyperSpeed WirelessドングルのLEDの表示方法と,電源オフにするまでの時間を設定するものだ。

「デモ」タブは,THX SPATIAL AUDIOとステレオ出力を切り替えて,デモムービーで音の違いを確認できる。

ちなみに,アナログ変換ケーブルを使ってBlackShark V3 ProとPCをアナログ接続すると,HyperSpeed Wirelessドングルでつながった電源オン状態でも,Synapse 4上では電源オフになる。なお,アナログ接続時も本体の電源はオンにできるが、Synapse 4からは制御できない。

|

|

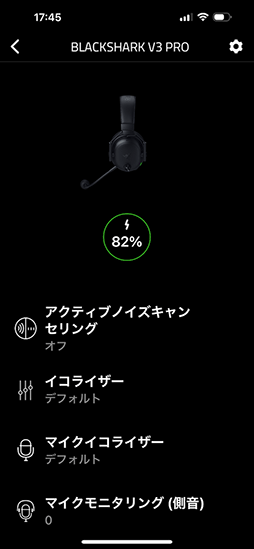

PCからは,Synapse 4でBlackShark V3 Proを制御できるが,スマートフォンとBluetooth接続した状態なら,「Razer Audio」アプリからも可能だ。

一部の設定変更には対応していないが,イコライザ設定を変えたり,ANCを変更したりするくらいはできる。

高域までとても滑らかで疲れにくいヘッドフォン出力

|

BlackShark V3 Proは,HyperSpeed接続,USB,Bluetooth接続無線およびアナログ接続有線ヘッドセットなので,計測テストは,いつもどおりPCで行っている。

ただ,BlackShark V3 ProにおけるBluetooth接続は,本製品をスマートフォンなどでも使えるようにするためのもので,とくにゲームに適した低遅延化処理などは行っていないとのこと。積極的にゲームプレイで使用することはないと判断し,今回テストは行っていない。

リファレンス機材となるデスクトップPCに,BlackShark V3 ProをHyperSpeed Wirelessドングルで接続した状態,USBケーブルで接続した状態,サウンドカードの「Sound Blaster ZxR」(以下,ZxR)経由でアナログ接続した状態で,以下の検証を行うことになる。各テストの詳細を知りたい人は,それぞれの関連記事を参照してほしい。

出力遅延のテストに用いるオーディオ録音&編集用ソフト「Audacity」は,引き続きバージョン3.3.3を使用している。過去のテストと同様に,WASAPI排他モードでテストするとテスト時エラーが出て計測できない問題が本バージョンでも確認されたため,今回もDirectSound APIを用いたテストのみとなる。

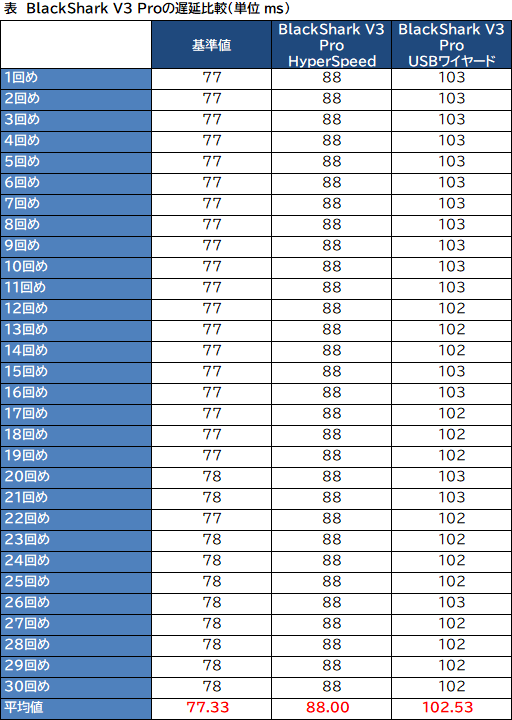

まずは,USB接続型ヘッドセットで気になる遅延の計測結果から。

ソニーのワイヤレスヘッドセット「INZONE H9」のテストで導入したやり方を踏襲し,独RME製オーディオインタフェース「Fireface UCX」の設定で内部遅延を変更して,一番遅延が少ない結果が得られる値に設定したうえで計測を行った。

ちなみに,アナログ接続のテストは,EPOSのゲーマー向けアナログ接続型ヘッドセットである「GSP 600」を,PCI Express接続のサウンドカード「Sound Blaster ZxR」とアナログ接続した状態を基準として,BlackShark V3 ProのHyperSpeed Wirelessドングル接続と,USB接続の遅延を比較する。

Fireface UCXで設定した内部遅延は,BlackShark V3 ProとGSP600+ZxRのどちらも48samplesに設定した。その比較結果を表で示す。

|

HyperSpeed Wirelessドングル接続が88msで,基準値との差は10.67ms。USB接続時は102.53msで,基準値との差は25.20msだ。HyperSpeedによるワイヤレス接続がワイヤード接続より低遅延で,ほぼ公称値に近い。公称値に近い低遅延の結果が出る製品はあまり見かけないので,珍しい結果といえよう。

低遅延を重視してBlackShark V3 Proを使用するときは,USB接続ではなくワイヤレス接続を利用したほうがいいわけだ。

|

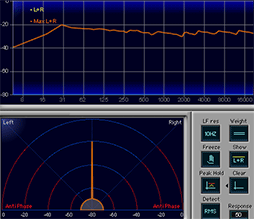

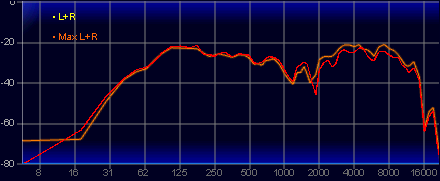

ヘッドフォン出力時の周波数特性は,Waves製アナライザ「PAZ Analyzer」による計測データと,リファレンス波形を1枚の画像に重ねたもので示す。本稿における音域の呼び方は以下のとおり。

- 重低域:60Hz未満

- 低域:60〜150Hzあたり

- 中低域:150〜700Hzあたり

- 中域:700Hz〜1.4kHzあたり

- 中高域:1.4〜4kHzあたり

- 高域:4〜8kHzあたり

- 超高域:8kHzより上

Synapse 4およびヘッドセットのボタンで切り替えられるイコライザは,「フラット」(≒バイパス)のプリセットを選び,ステレオモードで計測した。今回のレビューは,個別のイコライザプリセットの計測は行っていない。

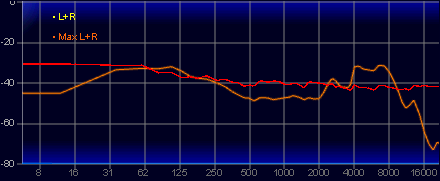

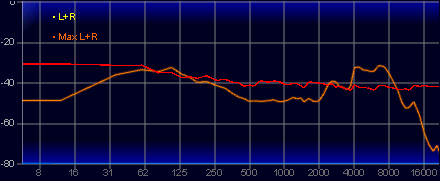

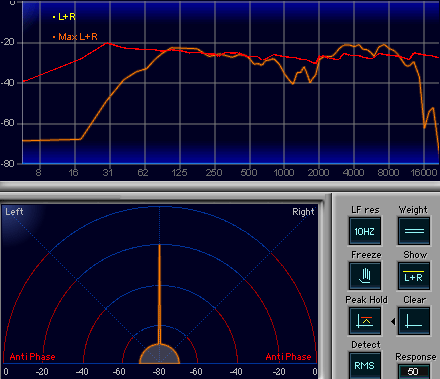

まずはHyperSpeed接続であるHyperSpeed Wirelessドングル接続の結果から。

|

グラフは凹凸が少なく,滑らかだ。低域と高域に山があるドンシャリタイプで,差分を見ると分かりやすいが,低域の頂点は125Hzくらいとやや高く,高域の山は4〜8kHzとなっている。

それ以上の高周波帯域は,なだらかに落ち込んでいくが,16kHz以上でもまだ残っていた。周波数の谷は,一番深いところで800Hz〜1.8kHzくらいだ。

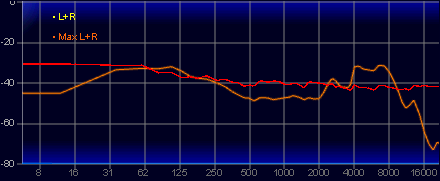

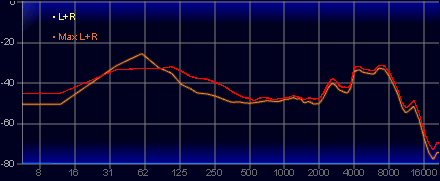

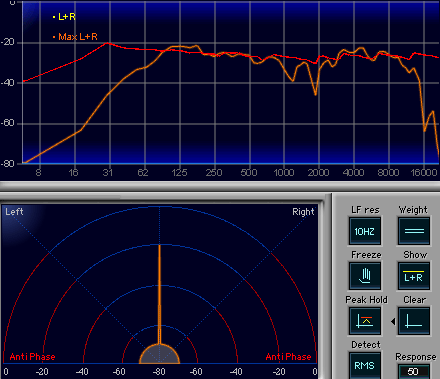

次に,ANCを有効にすると,音が変わるかどうかを計測した。

|

ANCをオンにして,強度を一番強い初期値の4にしたところ,低域から中域に変化が起きた。低域の頂点が,125Hzから60Hz付近に移り,周波数の谷も,250Hzくらいから1.8kHz付近までと範囲が広がったのだ。おそらく,低域がより強く聞こえ,もう少しドンシャリ感が出ると推測される。

「アクティブノイズキャンセリングだから,低域や高域が削られるのか」と予想していたが,まったく違ったわけだ。

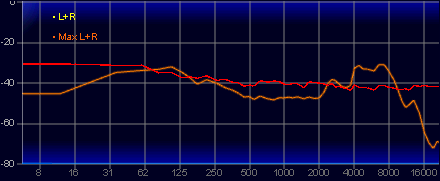

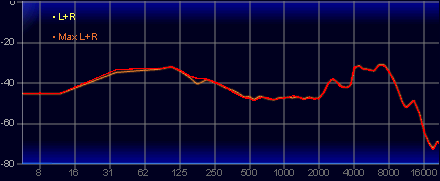

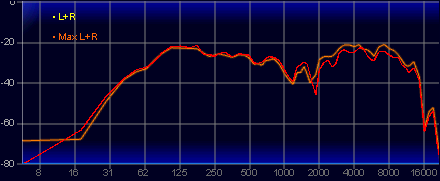

続いてUSB接続も計測してみよう。

|

おおむねHyperSpeed接続と同様だが,イコールには見えない。なんというか……若干違うのだ。山や谷の帯域は同じなのだが,少し違うという結果になった。何が違うとこういう結果になるのか分からないので,後段で差分を取ってみよう。

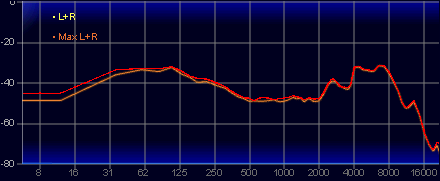

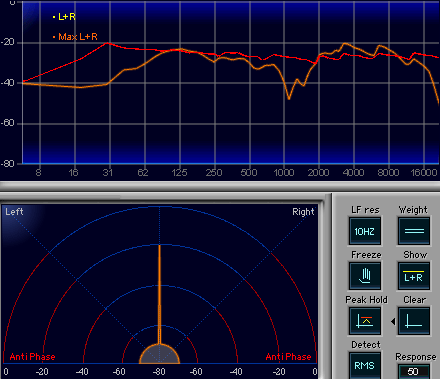

最後にアナログ接続(※電源はオン)も計測した。

|

面白いことに,HyperSpeed接続のANCオン状態よりも,ANCオフ状態に近い。低域の頂点は125Hz付近で,高域の山は4〜8kHz。谷の底は800Hz〜1.8kHz付近だ。こちらもHyperSpeed接続との差分を取ってみよう。

まずは,HyperSpeed接続のANCオフ状態とオン状態のグラフを比較する。

|

高周波帯域も若干異なるが,500Hz以下が大きく異なるのが見てとれよう。

右から見ると,90〜500HzくらいまではANCオンの方が弱く,その後ぐぐっと持ち上がって60Hz付近が一番高くなる。その後30Hz以下が弱くなっていた。

次は,HyperSpeed接続時とUSB接続時のグラフを比較する。ANCはどちらもオフだ。

|

グラフは一致せず,若干上下するが,大きな乖離はおおむねない印象だ。

強いていえば,190Hz付近が一番乖離しているが,それでもわずかな差しかない。グラフで見る限り,HyperSpeed接続とUSB接続は,ほぼ同じ周波数特性といえる。

HyperSpeed接続時(ANCオフ)とアナログ接続時のグラフも比較してみた。

|

45Hz以上のほぼ全帯域で,乖離がほとんど見られない。つまりHyperSpeed接続とアナログ接続で,周波数特性に変わりはないわけだ。

一方45Hz以下は,アナログ接続のほうが弱かった。一般的に,アナログ接続のほうが低域は強い場合が多いので,これは少し意外な結果といえよう。ただ,そこまで顕著な差ではない。

以上を踏まえて試聴テストに移ろう。まずはステレオ音楽試聴だ。

HyperSpeed接続のANCオフとオン,USB接続,アナログ接続で試聴を行った。アナログ接続は,本体電源をオンにしている。

●HyperSpeed接続,ANCオフ,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

Razer Triforce Driversの実力を見るのに一番適しているのが,この設定だろう。

まず一聴して感じるのは,中高域から高域の歪みが非常に少ない点だ。ドラムの金属楽器のひとつであるシンバルは,音の歪みを感じる製品が結構多いのだが,それがない。スムーズというか,製品情報ページにあるとおりの滑らかな音質傾向で,音が耳に痛くないので疲れにくい。

低域は125Hzあたりがピークだからか,しっかりあるが出過ぎていない印象だ。ほんの少し高強低弱気味だが,周波数特性のバランスはとてもよく,周波数特性グラフのとおり,特定の帯域が変に出たり引っ込んだりしない。

ただ,装着時に注意しないと,低域が抜けてしまう。コツとしては,ヘッドバンドを少し前に持ってきて,低音が聞こえるところで止めるといいだろう。

定位は,「変わるのがすごく把握しやすい!」というよりは,とくに意識せずとも音の位置が分かる感じだ。

●HyperSpeed接続,ANCオン,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

ANCオンにしてみると,周波数特性計測テストの結果どおり,中高域から上の帯域の聞こえかたはANCオフ時と変わった印象はない。懸念するような音質傾向の変化は見られなかった。

一方,低域のピークが125Hzから60Hzに移動し,250Hzから谷が始まるため,重低音が増した聞こえかたになる。こちらのほうが好みの人もいるだろう。とくに音楽を聞くなら,むしろANCオンのほうがいいかもしれない。

全体としては重低音の迫力が増し,中高域から高域はスムーズで歪みが非常に少ない。周波数バランスは,ANCオフと異なり,よりドンシャリ感が出てくる印象だ。

ちなみにANCのノイズキャンセリング機能は,すごく効く。部屋のノイズ程度なら,ANC=4のデフォルト設定で,低周波,高周波問わず,完璧にシャットアウトしてくれる。耳がキーンとするような効き方でもないので,扱いやすいだろう。

●USB接続,ANCオフ,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

次にUSB接続を試聴してみた。もっとも,周波数特性計測テストの差分で見てとれるとおり,HyperSpeed接続から大きな乖離はない。

●USB接続,ANCオン,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

USB接続でも,重低音が効くのは変わりない。総じて,HyperSpeed接続とUSB接続の音質傾向は,大きく変わらないと言えよう。むしろ装着の仕方によって,低域の出方がだいぶ変わるので,装着に注意したほうがいい。

●アナログ接続,ANCオフ,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

アナログ接続は,電源オンでANCオンにもできるので,オフとオンの両方を試してみた。

面白いことに,BlackShark V3 Pro本体で操作できる機能,音量調整やプリセット変更,ANCのオンオフなどは,アナログ接続時でSynapse 4からヘッドセットが見えない状況でも,電源をオンにすれば動作する。

ZxRの高域の抜けがいいからか,HyperSpeed接続やUSB接続と比べて,高域がより強くなったように感じる。一方,低域の出方は,おそらくほかの接続と同じ感じだ。

●アナログ接続,ANCオン,オーディオイコライザー 初期値,オーディオ強化 なし

ANCをオンにすると,重低音が足されるのはほかの接続と同じ。高域がほかの接続より強く感じるのは,ANCオフと同じだ。

プリセットは,すべての接続方法で同じ値が適用されるので,デフォルト(フラット)以外のプリセット4種のグラフを掲載したうえで,全体の傾向だけ述べよう。

ゲームプリセット |

映画プリセット |

音楽プリセット |

Eスポーツ 1プリセット |

BlackShark V3 Proのプリセットは,よくある「無効にしたほうがいい音がする」ようなものではなく,やり過ぎておらず「使える」プリセットになっている。とくに「映画」や「音楽」,「Eスポーツ 1」プリセットは,用途に応じて適用するのがいいかもしれない。

PCのサラウンドゲームを用いた試聴に移ろう。

なお,BlackShark V3 Proで使える「THX Spatial Audio」は,Windows 11 23H2以上でないと動作しないので,Windows 10のまま使い続けたテスト用PCではなく,別のWindows 11搭載PCで試聴した。

HyperSpeed接続とUSB接続は,ほとんど音質傾向に変わりがなかったので,サラウンド試聴はHyperSpeed接続でのみ行った。とくに言及しない限り,ANCはオンで,オーディオイコライザーはデフォルト,オーディオ強化もなしでプレイしている。

●Fallout 4

まずは「Fallout 4」から。例によって,ヘリ(ベルチバード)の前でぐるぐる回って,サラウンド感を確かめる。

THX Spatial Audioは,最新世代のバーチャルサラウンドプロセッサのひとつだけあって,音源移動の定位変化をピンポイントで把握しやすい。BlackShark V3 Proでも,その傾向をいかんなく発揮しているといえよう。

ヘリの飛行中は,前方右に定位するローター音や後方に定位した低いエンジン音も,定位どおりに聞こえる。着陸時の金属的な効果音のような低域やサブウーファー成分は,ステレオ試聴時と違って,かなり強く感じる。THX Spatial Audioの仕様だろうか。

低音成分がボンボン聞こえる間は,ゲーム内での無線音声もマスキングされて少々聞こえにくいが,それ以外のときは,奥に引っ込んだりせずに聞き取れる。

低音が強く,高音は耳に痛くないので,全体的にリッチな聞こえかただ。

●Project CARS 2

次は「Project CARS 2」を試す。こちらはTHX Spatial Audioに加え,Eスポーツ1プリセットを選んでステレオモードでも試聴した。試聴タイトルの中でも,本タイトルが一番激しく左右に動き,音源が左右どちらにいるかを聞き分けるのに適当だからだ。

THX Spatial Audioから試そう。前後の音の分離感が極めて高いので,敵車の位置は把握しやすい。とくに後方の車両は,一聴してすぐ「後方にいる」と分かる。

横を通り過ぎる敵車の移動も,実にスムーズに音で把握できる。おそらく,フロントスピーカー以外のリア,サラウンドスピーカーの音量が,少し大きめなのかもしれない。縁石に乗り上げた音はそうでもないが,ワイパー稼働音はサブウーファー成分が入っているのかやや重めにきこえる。

次にステレオモードを試す。こちらは,前後から音が聞こえなくなり,シンプルに右と左から聞こえる。敵車は,右に左にと動くのだが,この音は把握しやすい。

さすがはEスポーツプリセット。耳にわずらわしい音ではないので,eスポーツではないレースゲームでも十分実用的だ。なるほど,ステレオ再生ではこうやって定位を把握するのだと,理解できた。

●MONSTER HUNTER:WORLD

視聴テストの最後は,PC版「MONSTER HUNTER:WORLD」を試聴する。試聴タイトルの中で唯一,専用のTHXプリセットが用意されていて,THXイマーシブモードとTHX競技モードの2種類を利用できるゲームだ。

まずはTHXイマーシブモードに設定して,村の中を実際歩き回ってみた。このタイトルは,音源に近づかないとそこからの音は聞こえないので,環境音以外の音が鳴りっぱなしにはならない。鳴っている音の前で回転すると,はっきりと音が移動するのを聞き取れる。

また,難しいとされるフロントL/Rチャンネル付近から真正面に動く音源の定位は非常に正確で,かなりしっかりした定位感が得られる。Project CARS 2のサラウンド感とは,また違う聞こえかたがする印象だ。なんというか「イマーシブ」の名に相応しいリッチなサラウンド体験ができる。

一方,THX競技モードだが,差は分かりにくい。何度か切り替えてみて筆者が感じたのは,低音成分がイマーシブモードより少なめで,音が近い。というか音場が狭いので,それによって小さな音や遠いところで鳴っている音をより聞き取りやすくしているのではないかと感じた。

eスポーツの場合,とにかく聞き分ける,聞き取るが重要であるし,重低音成分は邪魔なことが多い。そのため,こういう特性になっているのだと推測する。

広帯域でドンシャリ特性のマイク入力品質

|

計測に当たって,Synapse 4の入力補正はすべてオフで,プリセットはデフォルトのフラット,マイク強化オフ,側音も「0」にしてある。

先述のとおり,BlackShark V3 Proのマイク入力は,有効周波数帯域が20Hz〜20kHzで,ワイヤレス接続やUSB接続でよくある,サンプリングレートの制約はない。

マイクの指向性は,単一指向性のカージオイドだ。しかも,かなり拾う範囲が狭いので,入力補正なしでも低ノイズであることが期待される。

まずは,HyperSpeed接続時のマイク入力特性だ。

|

低域は150Hz付近,高域は7kHz付近が頂点で,1k〜2kHz付近を谷とするドンシャリ型の音質傾向だ。基準を1.1kHzの谷底とすると,50Hz〜15kHzくらいの周波数特性に見える。若干2.5kHz〜10kHzくらいの高域が,低域よりやや高めになっている。

モノラルマイクということもあり,位相は完璧だ。

USB接続時は,基本的にHyperSpeed接続と似た周波数特性になっている。

|

ただ,低域と高域の差は少なく,イーブンに近くなっている。

若干違いはあるが,低域の頂点と中域の谷はほぼ同じで,高域は3k〜8kHzくらいが一番強くなっている。位相はもちろん完璧だ。

HyperSpeed接続とUSB接続の差分を取ってみた。

|

見てのとおり,USB接続時の2kHz以上は,HyperSpeed接続より低い。一方で,1〜2kHz付近の谷は,HyperSpeed接続より深いことが分かる。

40Hzくらいから下の低域もUSB接続のほうが強いが,ここはほとんど音声とは関係ない帯域なので気にしなくていい。

次は,ZxRにアナログ接続したときのマイク入力特性だ。

|

こちらもHyperSpeed接続と似た周波数特性になっている。

低域の頂点は150Hzくらいで,中域の谷は1〜1.8kHz。高域の山は1.8kHzから9kHzくらいだろうか。谷を基準にすると,30Hz〜20kHzくらいの周波数特性に見える。高域の山は低域より若干高めである。

位相はこちらも完璧だ。

HyperSpeed接続とアナログ接続の差分を取ってみた。

|

60Hz以下の重低域と16kHz以上の超高域は,アナログ接続のほうが高い。さらに1.8〜2kHzの帯域もアナログ接続のほうが高かった。

1〜1.8kHzくらいは,逆にHyperSpeed接続のほうが高いといった結果だ。

実際に,自分の声を録音して聞いてみた。

どの接続でも周波数特性が似ており,有効な音声の帯域では,差分も誤差のような感じなので,聞き比べてもあまり差はない。

接続による差はあまりないとして,どのような音質傾向かというと,低強高弱に近く,ドンシャリ感はあまりない。低音が強いコンデンサーマイク,といった印象だ。

入力補正していないのにノイズが少ないのはポイントだ。さすがにアナログ接続は,若干ヒスノイズが乗るものの,HyperSpeed接続は,ほとんどノイズは聞こえないくらいだ。それなりに空調ノイズがある環境で録音したのだが,お見事だ。

ただ,ノイジーなゲーム内でチャットをするには,このままだと少し音が柔らかすぎるかもしれない。その場合,先述したとおり,Synapse 4のマイクイコライザーから,Eスポーツかフラットを選んで低音を削るのもお勧めだ。

音声品質は間違いなく良好で,Synapseでいじっても大丈夫なのでいろいろ試すのもありだ。

eスポーツ用を謳うが,それ以外のゲーマーにもいいヘッドセット

|

第2世代のHyperSpeed Wirelessドングルは,謳い文句どおりの低遅延で,ワイヤレス接続でのeスポーツプレイにも実用的である。

ヘッドフォン,マイクともに感じたのは,長時間のゲームプレイでストレスを感じない,滑らかで耳に痛くない音質傾向に仕上げられているという点だ。おそらくそこに一番力が入っている製品なのだろう。Razerとプロゲーマーが考えるeスポーツ向けヘッドセットは,この疲れにくさが重要ということだと推測する。

昨今の円安傾向もあって,なかなかなお値段になっているところは残念だが,ハイエンドらしいヘッドセットに仕上がっているので,一度試してみてほしい。

- 関連タイトル:

Razer

Razer

- この記事のURL:

Copyright (C) 2023 Razer Inc. All rights reserved