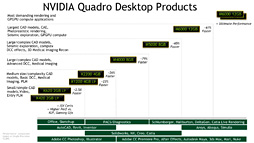

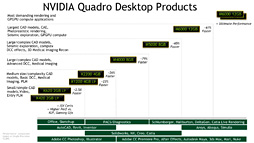

2015年12月時点におけるデスクトップ版Quadroのラインナップ

|

NVIDIAが最近,ゲーム開発者のための技術支援ブランド「GameWorks」を展開していることは,4Gamer読者なら知っている人も多いだろう。NVIDIA製GPUに最適化されすぎているなどの評判もあり,エンドユーザーの評価はそれほど高くなかったりもするが,事実としてGameWorksロゴバッジの躍るゲームタイトルの数は増えてきている。

NVIDIAは,そんなGameWorksのグラフィックスおよび映像制作者向けバージョン的な存在である「

DesignWorks」を,業務用GPUであるQuadro向けに展開しているのだが,2015年12月1日にDesignWorksのアップデートを行い,日本においてもその説明を行った。今回は,その内容を簡単にまとめてみよう。

NVIDIAがIrayプラグインの単体販売をスタート

Bob Pette氏(Vice President, Professional Solutions, NVIDIA)。NVIDIAがDesignWorksのようなプロ向けのソリューションを提供する理由は「(Quadro)ユーザーのワークフローを効率化し,生産性の向上につなげたいから」とのことだ

|

トピックその1は,DesignWorksに含まれる物理ベースのリアルタイムレンダリングエンジン「

Iray」(アイレイ)だ。NVIDIA本社でプロ向けグラフィックス部門を統括している副社長,

Bob Pette(ボブ・ペティー)氏が説明を担当した。

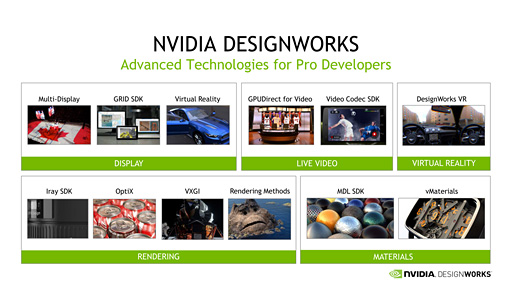

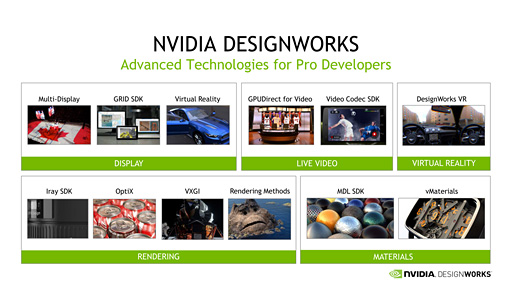

氏が担当するプロ向けグラフィックスは,2D/3Dの設計支援ツール(CAD,Computer Aided Design tools)を利用する製造業や,映画などに代表される映像制作,そしてGameWorksのカバー範囲であるゲーム開発など,その守備範囲が非常に広い。なので,DesignWorksが含む開発キット(Software Development Kit,以下 SDK)やコア技術も,下に示したとおり,バラエティに富んだものとなっている。

DesignWorksが含む技術一覧。GRIDや仮想現実,ビデオ編集向けやレンダリング技術,マテリアル(素材)のライブラリなど非常に幅広い技術セットやSDKがあると分かる

|

3ds MaxおよびMaya向けのIrayプラグインがリリース済み

|

|

12月1日にあった発表で重要なのは,上のスライドにもあるとおり,これまでSDKの形でソフトウェア開発者に提供されてきた

Irayを,エンジニア以外でも利用できるよう,NVIDIAがプラグインの単体販売を行うようになった点である。

第1弾はAutodesk製3Dモデリング&レンダリングソフト「3ds Max」向けのプラグインで,これは発表と同時にリリース済み。さらに,12月15日にはAutodesk製3Dアニメーション制作ソフト「Maya」用のプラグインもリリース済みだ。

プラグインはNVIDIAによるサブスクリプション方式での提供となり,最初の90日間は試用期間として無償。それを超えて利用するときには,年間295ドルで契約する必要がある。

今後のIrayプラグイン提供予定。建築設計ソフト「Revit」や映像制作ソフト「Cinema 4D」向けプラグインなどを順次リリースしていくという |

|

Irayで「予測可能な設計」を実現

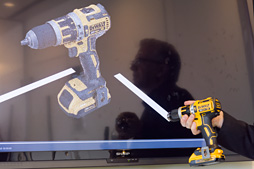

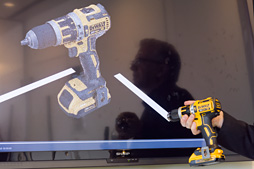

電動ドリルのデザインを使ったデモ。Quadro M6000×2基を搭載したワークステーションを利用し,Irayによってリアルな電動ドリルをほぼリアルタイムに描く

|

トピックから先に説明してしまったが,そもそもIrayで何が可能になるのだろうか。Pette氏はその利点として,デザインをほぼリアルタイムにリアルな映像で確認し,修正を加えられるようになることを挙げていた。言い換えると,Irayを導入すれば,デザインのワークフローを効率化できるというわけである。

その例としてPette氏は,電動ドリルのモデリングデータを使ったデモを披露。電動ドリルの色や質感といったものをIrayによってリアルに描き出すことができ,また,加えた変更ほぼリアルタイムで映像に反映することができるというものだ。

電動ドリルの例で示されるように,工業デザインでは3Dソフトウェアが以前から利用されてきたが「今後は建築分野における利用が大きく伸びる考えている」(Pette氏)とのこと。実際,まさに現在NVIDIAがシリコンバレーに建設中の新社屋の設計にはIrayを用いており,「それにより,屋内の光の様子や,太陽光がもたらす熱といったことまで設計段階で検討できるようになった」(Pette氏)と自賛してみせた。

「半導体メーカーが自社ビルを建てると会社が傾くっていうジンクスがあるのだが(笑)」と述べつつ,Pette氏は新社屋のデザインにIrayを活用していることを紹介していた

|

|

Death Ray事件をIrayでシミュレート。Irayを用いればnnn,建物が環境に与える影響を事前に予測できるようになるとPette氏は強調していた

|

さらに建築の例として,英国ロンドンの「20 Fenchurch Street」という名のビル――どう見ても番地だが,そういう名前のビルなのそうだ――が引き起こした「Death Ray」(死の光線)事件をPette氏はとりあげた。問題のビルは,側面が凹型になっていたのだが,その凹面が期せずして街の一角に太陽光を集中させてしまい,駐車していた車を溶かしてしまった……という,本当にあった事件である。

Pette氏は「Irayを用いれば,『ある時期にビルが街の一角の温度を上昇させてしまう』かどうか,設計段階で予測が可能だ」と述べ,そのデモを披露した。

タブレットを移動させるとセンサーがサーバーにユーザーの動きの情報を伝え,タブレットに映像を描き出す。写真はVR対応モードで表示させたところである。さすがに表示のラグは大きいが,自動車販売用のデモツールとしてなら今すぐにでも“実戦投入”できそうだ

|

さらに少し興味深いデモとして,物理ベースレンダリング(Physically Based Rendering,PBR)を仮想現実(以下,VR)に応用したものも披露された。

デモは,Quadroを搭載したサーバーを使って,両眼の映像を物理ベースレンダリングでほぼリアルタイムに描くというもの。デモのクライアント機には「SHIELD Tablet」を使っていたが,Pette氏いわく,VR対応のヘッドマウントディスプレイと組み合わせることも可能だそうだ。

たとえば,建築なら設計段階で建物の中や外をVRで確認する,あるいは自動車を購入するときに顧客が購入予定の車の色やインテリアをVRで確認するといった応用が期待できる。

というわけで,ゲームにさほど関係のない話題ではあるが,GPUを使った物理ベースレンダリングがここまで来た,という感じだろうか。とくに日本では2020年の東京オリンピックに向けて,さまざまな建物の建設が予定されているので,そうしたなかでIrayのような技術が利用されていく可能性があるだろう。

NVIDIA RTX,Quadro,Tesla

NVIDIA RTX,Quadro,Tesla