レビュー

Sandy BridgeのGPUコア「HD Graphics 3000&2000」には,どこまで期待していいのか

Core i7-2600K/3.40GHz

Core i5-2500K/3.30GHz

(Intel HD Graphics 3000)

Core i7-2600/3.40GHz

(Intel HD Graphics 2000)

単体グラフィックスカードを組み合わせる前提で行ったレビュー記事で筆者は,「Sandy Bridge一択」と評した。それほどまでに,Sandy Bridgeと呼ばれていたLGA1155パッケージ版Core i7&i5プロセッサの上位モデルには性能面でのインパクトがあったわけだ。

|

そこで今回は,グラフィックス機能編として,「Intel HD Graphics 3000」「Intel HD Graphics 2000」(以下順に,HDG3000,HDG2000)と名付けられた,デスクトップPC向けSandy BridgeのGPUコア性能をチェックしてみたい。用いるのは,CPUとしてのレビューでも用いた,「Core i7-2600K/3.40GHz」「Core i7-2600/3.40GHz」「Core i5-2500K/3.30GHz」(以下順に,i7-2600K,i7-2600,i5-2500K)である。

Sandy Bridgeレビュー,CPU編

Last Level Cacheを“L2キャッシュ”として利用

「K」シリーズはグラフィックスコア倍率も引き上げ可

|

もちろん,「Intel G45 Express」時代と比べると,GPUコア統合型ノースブリッジ機能とCPUコアとの距離がぐっと近づいていることもあり,データの転送上は有利。しかし実際には,シリーズで最も高いグラフィックスコアクロックを誇っていた「Core i5-661/3.33GHz」(以下,i5-661)のレビュー記事をいま振り返ってみても,同製品は4Gamer読者を満足させるような3D性能を発揮できていなかった。

|

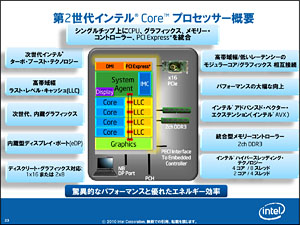

Sandy Bridgeのアーキテクチャに関しては2010年9月30日の記事が詳しいが,Sandy Bridgeでは,リングバス上に共有LLCが配置され,CPUコアからL3キャッシュ,GPUコアからはL2キャッシュとして使われる。例えばi7-2600Kの場合,LLCの容量は8MBあるので,GPUコアからすると,8MBのうち,CPUでL3キャッシュとして使う分を除いた分を,GPUコア用L2キャッシュとして利用できるわけである。

さて,冒頭でも紹介したとおり,Sandy Bridge世代のCPUでは,統合されるGPUコアに,HDG3000,HDG2000というブランド名が用意されている。両者の違いは「Execution Unit」(実行ユニット)の数にあり,HDG3000は12基,HDG2000は6基。対応するDirectX APIはいずれも10.1だ。

ノートPC向けCore i7・i5・i3-2000番台はすべてがHDG3000を搭載するが,デスクトップPC向けでは倍率ロックフリーの「K」シリーズのみがHDG3000搭載で,それ以外のラインナップはHDG2000となる。

|

|

|

| DH67BL メーカー:Intel 問い合わせ先:インテル カスタマーサポート 0120-868686(平日9:00〜17:00受付) 実勢価格:1万1000〜1万2000円前後(※2011年1月14日現在) |

|

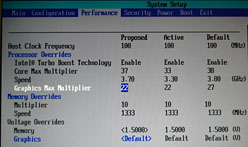

| i7-2600Kを差した状態で,DH67BLからBIOS設定を確認したところ。規定では2分の22倍〜27倍で,最大255倍を設定可能だった |

|

| DH67BLでは,単体グラフィックスカードを差した状態でも,Sandy Bridge側のGPUコアを有効化できる |

今回用意したi7-2600Kとi7-2600は,負荷に応じたGPUコアクロック自動制御機能を「Dynamic Frequency」として搭載しているため,最大動作クロックは“2分の27倍”,1350MHzとなる。

ちなみに,LGA1156版Core iプロセッサに対応する一般PCユーザー向けチップセットのうち,GPUコアの利用が可能な「Intel H67 Express」(以下,H67)搭載マザーボードから,今回はIntelの「DH67BL」を用意したのだが,同マザーボードのBIOSから確認すると,「K」シリーズではこの倍率を任意に変更可能で,BIOS上の設定範囲では,“2分の255倍”まで設定が可能だった(※動くかどうかは別問題)。

そのほか重要なポイントとしては,グラフィックスカードを別途差した状態でも,GPUコアを有効にしたままにできるようになったことが挙げられる。単体グラフィックスカードとの協調動作ができるわけではないが,より多くのディスプレイを使いたいときには地味に嬉しいポイントといえそうだ。

|

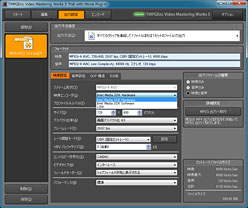

MPEG-2・H.264/MPEG-4 AVC・VC1のデコードと,MPEG-2&H.264/MPEG-4 AVCのエンコードでハードウェア支援が可能になる。ペガシスの「TMPGEnc Video Mastering Works 5」やCyberlinkの「Media Espresso 6」といった対応エンコード/トランスコードアプリケーションから利用できるので,興味のある人は情報を追ってみるといいかもしれない。

なお,QSVを利用できるのは,GPUコアを有効化しているときのみ。GPUコアと単体グラフィックスカードがどちらも有効な場合は,GPUコア側がプライマリでないと利用できない点と,GPUコア側をプライマリに切り替えたときは,その後システムの再起動が必要になるので,この点は要注意。

描画負荷が低い設定でテストを実施

HD 5450などのディスクリートタイプとも比較

用意した比較対象は,表1のとおり。従来製品ではGPUコアの動作クロックが最も高い「Core i5-661/3.33GHz」と,AMD製のグラフィックス機能統合型チップセット「AMD 890GX」,そして,単体GPUのエントリー&ローエンドモデルとして,「ATI Radeon HD 5550」(以下,HD 5550),「ATI Radeon HD 5450」(以下,HD 5450)搭載グラフィックスカードも用意している。

|

そのほかテスト環境は表2のとおり。HD 5550とHD 5450,2枚のグラフィックスカードのテストにあたっては,i7-2600KとDH67BLとを組み合わせたシステムに差すこととした。また,AMD 890GXのテストでは,CPUに「Phenom II X6 1100T Black Edition/3.3GHz」を利用している。

|

|

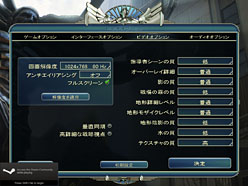

| i7-2600K搭載システムでCiv5をセットアップしたところ,設定されたグラフィックスオプション。今回はこの設定で統一する |

|

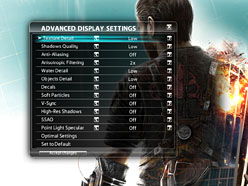

| BFBC2では,「ADVANCED」から,設定できるグラフィックス設定をすべて一番下に揃えた |

同じ理由で,「Battlefield: Bad Company 2」(以下,BFBC2)と「Just Cause 2」は,描画負荷が最も低くなるように,グラフィックス設定を変更しており,レギュレーション10.2で規定する「標準設定」「低負荷設定」とは異なる。

また,Sandy BridgeのGPUコアがDirectX 10.1までのサポートに留まる都合上,BFBC2では手動でDirectX 10モードに指定し,Civ5でも設定ファイルの「GraphicsSettingsDX11.ini」を,DirectX 10相当になるように設定している。以上3タイトルについては,本稿限定の「特別設定」ということになるので,あらかじめお断りしておきたい。

|

|

なお,DirectX 9モードでのテスト方法が規定されている「Colin McRae: DiRT 2」(以下,DiRT 2)でも,DirectX 9モードを利用し,今回名前を挙げていないタイトルともども,標準設定もしくは「エントリー設定」を用いている。解像度は1024×768&1280×1024ドットの2つだ。

i5-661から大幅に進化し,ローエンドGPU超えを実現

一方,エントリーGPUには届かず

ではテスト結果を順に見て行こう。グラフは基本的に,主役の3製品→単体GPU→従来型のGPUコア統合型CPU&チップセットという並びにしてあるが,「3DMark06」(Build 1.2.0)の「Feature Test」を除き,グラフ画像をクリックすると,別ウインドウで1280×1024ドット時のスコアを基準に並び替えたものを表示するようにもしてある。

というわけで3DMark06の総合スコアをグラフ1で見てみたが,ここで注目すべきは,HDG3000搭載のi5-2500KがHD 5450を超え,Dynamic Frequencyにより動作クロックが引き上げられるi7-2600Kがその上を行くこと。i7-2600Kが,ATI Radeon HD 5000シリーズのローエンドGPUに対して26〜32%高いスコアを示しているのは注目に値しよう。

HDG2000搭載のi7-2600でも,i5-661に対して74〜76%高いスコアを示しているが,HD 5450には一歩届かなかった。

|

続いてグラフ2〜6は,3DMark06のデフォルト設定となる標準設定の1280×1024ドットで,Feature Testを実行した結果となる。

グラフ2は「Fill Rate」(フィルレート)のスコアをまとめたものだが,テクスチャ性能がより顕著となる「Multi-Texturing」で,i7-2600KはHD 5450と肩を並べた。一方で,i7-2600はi5-661からスコアが低下しており,Execution Unitの少なさが足を引っ張っていることも見て取れる。

|

「Pixel Shader」(ピクセルシェーダ)と「Vertex Shader」(頂点シェーダ)のテスト結果がグラフ3,4。ここではとくに後者に注目したい。Vertex Shaderのテストでは,i7-2600が安定的かつ大差でHD 5450を上回っているのだ。一方,Pixel Shaderではi7-2600KがHD 5550の半分強にしか達しておらず,i5-2500KがHD 5450に及んでいない。3DMark06が万事,というわけではないが,DirectX 9アプリケーションにおいて,Intelのグラフィックスドライバが頂点シェーダ偏重のチューニングになっている可能性は指摘できるだろう。

|

|

グラフ5,6は順に,Shader Model 3.x世代における汎用演算性能を見る「Shader Particles」(シェーダパーティクル)と,長いシェーダプログラムの実行性能を見る「Perlin Noise」(パーリンノイズ)の結果となる。ここではi5-2500KがHD 5450とほぼ同等で,i7-2600Kがそれを上回っており,おおむね総合スコアに似た傾向だ。

ただし,Perlin Noiseでは,i7-2600におけるExecution Unit数のハンディキャップが大きいのも分かる。

|

|

|

|

|

続いてグラフ8は「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)の結果だが,ここでも全体的な傾向は3DMark06やBFBC2と同じ。i7-2600KはローエンドGPUで,ゲーマー向けと位置づけられてはいないHD 5450を上回るものの,ゲーマー向けエントリーGPUたるHD 5550にはまったく歯が立たない。

|

|

|

なお,i5-661は,エラーでゲームが動作しなかったため,スコアをN/Aとした。

|

グラフ10はエントリー設定で実行したバイオハザード5の結果。面白いのは,1024×768ドットでほぼ横一線に並ぶi7-2600Kとi5-2500K,HD 5450の間に,1280×1024ドットだと有意な差が生じること。断言まではできないが,こういう傾向はメモリ周りに違いがあるとき生じやすいことを考えると,Sandy BridgeのLLCが効いているのかもしれない。

|

今回テストしたなかで最もSandy Bridgeのスコアが良好だったのが,グラフ11に示したDiRT 2だ。本タイトルの場合,最低フレームレートが設定されているためか,水準をクリアできない場合は13fps前後でフレームレートが揃ってしまうのだが,そんなHD 5450やi5-661,AMD 890GXとは異なり,“一定水準”をクリアしているのが見て取れる。HD 5550には敵わないものの,この「“一定水準”をクリアする」というのが,Intel製GPUコアにとって長年の課題だったのも確かなので,この結果はなかなか意義深い。

|

3D性能検証の最後は,本稿で特別に追加したCiv5のスコアだ(グラフ12)。Civ5で,Sandy Bridgeの各モデルは,HD 5450に置いて行かれるという惨敗を喫している。i5-661からは大幅な性能向上を示しているのだが,グラフィックスメモリをシステムメモリと共用している点が,ボトルネックになり得るということかもしれない。

|

アイドル時の消費電力が低いSandy Bridge

動作クロックがアプリ実行時のスコアを左右か

さて,統合型のGPUコアを利用するメリットの1つが,グラフィックスカード分の消費電力をまるまる省略できることにあるというのに異論がある人はいないと思われるが,実際,ローエンドやエントリークラスのGPUを使うのと比べて,どれくらい下がるのだろうか。

今回も,ログの取得ができるワットチェッカー「Watts up? PRO」を用いて,システム全体の消費電力を計測してみた。OSの起動後,30分放置した時点を「アイドル時」,各アプリケーションベンチマークを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点をタイトルごとの実行時とし,アイドル時ともども各時点の数値をスコアとしてまとめている。

その結果はグラフ13のとおりで,アイドル時において,Sandy Bridgeの3モデルはいずれも,i5-661比で20W近く消費電力値が低い。もちろんマザーボードが異なるので,プロセッサ同士の純粋な比較にはなっておらず,その点は注意してほしいが,それでも,システム全体で40Wというのはかなり魅力的だ。

なお,HD 5550とHD 5450は,そのSandy Bridgeにちょうど10W程度上乗せされた格好になっている。

ただ,アプリケーション実行時の消費電力を見てみると,i5-2500Kがi5-661と同程度で,i7-2600Kはi5-661より最大で23Wも高くなってしまっている。i7-2600のほうがi5-2500Kより消費電力が高い傾向にある点も考慮すると,Sandy Bridgeでは,GPUコアの動作クロックが,消費電力にかなりの影響を及ぼすようだ。

|

なお,CPUに統合されたCPUコアの温度と単体GPU,それにチップセットの温度の比較はあまり意味がないと判断したため,GPUコア温度のテスト結果は省略する。

「エントリーGPUにはまったく届かない」が

Intel製GPUコアのイメージを払拭する実力はある

|

そういう状況に一石を投じる存在になれるのか,というのが本稿における検証のポイントだったわけだが,率直に述べると,まだそうはなっていない。「単体GPUであるHD 5450より(おおむね)速い!」と紹介するのは簡単であるものの,そのHD 5450はあくまでもローエンド市場向けであり,ゲーマー向けの3D性能を持つとはとてもいえないからである(関連記事)。「負荷の低い3Dゲームなら問題なさそう」と言えるようになるためには,HD 5550程度の実力が必要であり,そこにまったく及ばないSandy Bridgeのグラフィックス性能は,その程度と認識しておくべきだ。

ただ,i5-661と比べて劇的な性能向上を果たし,i5-661で起動しなかったJust Cause 2を問題なく実行できたあたりからは,ローエンドクラスの単体GPUを不要にするのではないかと予感させてもくれている。単体GPU非搭載のPCを買ったときに,プレイできるゲームの数が従来より増えそうであること,それ自体は,PC初心者のPCゲーム参入ハードルを下げるという意味で,大いに歓迎されてしかるべきではなかろうか。

- 関連タイトル:

Core i7・i5・i3-2000番台(Sandy Bridge)

Core i7・i5・i3-2000番台(Sandy Bridge) - この記事のURL:

(C)Intel Corporation