ЅЦЅЙЅШЅьЅнЁМЅШ

ЅэЅмЅУЅШДщЄЌЬЅЮЯЁЉ MSIЄЌЦќЫмЛдОьЄиХъЦўЄЙЄыЅВЁМЅоЁМИўЄБЅЧЅЙЅЏЅШЅУЅзPCЁжAegis Ti3ЁзЄђЄИЄУЄЏЄъИЋЄЦЄпЄП

|

ЁЁ4GamerЄЧЄЯЄНЄЮУцЄЋЄщЁЄЅЯЅЄЅЈЅѓЅЩЅтЅЧЅыЄШЄЪЄыЁжAegis Ti3ЁзЁЪЅЄЁМЅИЅЙ ЅЦЅЃЁМЅЂЅЄЅЙЅъЁМЁЫЄђЦўМъЄЗЁЄЄНЄЮЛХЭЭЄђЄИЄУЄЏЄъЅСЅЇЅУЅЏЄЙЄыЄГЄШЄЌЄЧЄЄПЁЃКЃВѓЄЯИФРХЊЄЪГАДбЄШЦШЦУЄЮЦтЩєЙНТЄЄђУцПДЄЫЁЄЅеЅЁЁМЅЙЅШЅЄЅѓЅзЅьЅУЅЗЅчЅѓХЊЄЪЅьЅнЁМЅШЄђЄЊСїЄъЄЗЄПЄЄЁЃ

ЁЁЄЪЄЊЁЄРЕМАШЏЩНСАЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧЁЄРНЩЪЅщЅЄЅѓЅЪЅУЅзЄфВСГЪЁЄОмКйЄЪЅЙЅкЅУЅЏЄфШЏЧфЦќЄЯЄЙЄйЄЦЬЄФъЄРЁЃЛюЭбЕЁЄЮЅЙЅкЅУЅЏЄЯЁЄЙёЦтЄЧШЮЧфЄЕЄьЄыРНЩЪЄШЄЯАлЄЪЄыВФЧНРЄЌЄЂЄыЄЮЄЧЁЄЄНЄЮХРЄЯЄЂЄщЄЋЄИЄсЄЊУЧЄъЄЗЄЦЄЊЄЄПЄЄЁЃ

|

|

|

ЅэЅмЅУЅШЄЮЄшЄІЄЪЅеЅэЅѓЅШЅбЅЭЅыЄШСАЗЙЛбРЊЄЮуўТЮЄЌЬмЄђМцЄЏ

ЁЁЄоЄКЄЯГАДбЄЋЄщЅСЅЇЅУЅЏЄЗЄЦЄЄЄГЄІЁЃ

ЁЁAegis Ti3ЄЧЄоЄКЬмЄЫЄШЄоЄыЄЮЄЯЁЄДёШДЄЪИЋЄПЬмЄЮЅеЅэЅѓЅШЅбЅЭЅыЄШЁЄЧиЬЬТІЄЌОхЄЫЛ§ЄСОхЄЌЄъЁЄСАЬЬЄЫИўЄБЄЦЗЙМаЄЗЄПЦШЦУЄЮЗСОѕЄРЁЃ

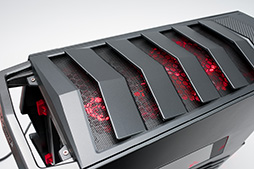

ЁЁЄНЄьЄРЄБЄЧЄтННЪЌЄЫЅцЅЫЁМЅЏЄЪЗСОѕЄЧЄЯЄЂЄыЄЮЄРЄЌЁЄХХИЛЄђЦўЄьЄыЄШЁЄЅеЅэЅѓЅШЅбЅЭЅыЄЫЫфЄсЙўЄѓЄЧЄЂЄыLEDЅЄЅыЅпЅЭЁМЅЗЅчЅѓЄЌИїЄыЄГЄШЄЧЁЄЅВЁМЅрЄфЅЂЅЫЅсЄЫНаЄЦЄЄНЄІЄЪЅэЅмЅУЅШСГЄШЄЗЄПИЋЄПЬмЄЫЄЪЄыЁЃЄСЄчЄІЄЩЬмЄфИ§ЁЄГлЄфЫЫЄШЄЄЄУЄПДщЄђЛзЄяЄЛЄыЩєЪЌЄЌИїЄыЄЮЄРЁЃЙЅЄЗљЄЄЄЯЪЌЄЋЄьЄыЄРЄэЄІЄЌЁЄЄГЄІЄЄЄІЅЧЅЙЅЏЅШЅУЅзPCЄтЄЂЄУЄЦЄЄЄЄЁЃ

|

ЁЁМТТЌЄЗЄПуўТЮЄЮЅЕЅЄЅКЄЯЁЄСАЬЬЄЮЩ§ЄЌЬѓ178mmЄЧЙтЄЕЄЌЬѓ422mmЁЄЧиЬЬЄЯЩ§ЄЌЬѓ193mmЄЧЙтЄЕЄЌЬѓ510mmЁЄБќЙдЄЄЯЬѓ505mmЄРЄУЄПЁЃЙтЄЕЄЧИРЄІЄЪЄщЁЄЄфЄфТчЄЄсЄЮЅпЅЩЅыЅПЅяЁМЄШЄЄЄУЄПЄШЄГЄэЄЋЁЃ

ЁЁЅеЅэЅѓЅШЅбЅЭЅыЄтСъХіЄЫЪбЄяЄУЄЦЄЄЄыЄЌЁЄВЃЄЋЄщИЋЄПуўТЮЄЮЩїЪбЄяЄъЄЪЗСОѕЄЯЁЄЄНЄьАЪОхЄЋЄтЄЗЄьЄЪЄЄЁЃСАЬЬТІЄЌЄЏЄЕЄгЗСЄЫЄЪЄУЄПТцКТЩєЪЌЄЫЁЄСАЗЙЄЗЄПуўТЮЄЌОшЄУЄЦЄЄЄыЄЮЄРЁЃЄЗЄЋЄтТцКТЩєЪЌЄЮИхЩєЄЯРкЄъЗчЄЄЄПЄшЄІЄЫЄЪЄУЄЦЄЄЄЦЁЄуўТЮИхЩєЄЯУшЄЫЩтЄЄЄПЄшЄІЄЪЧлУжЄЫЄЪЄУЄЦЄЄЄыЁЃТцКТЄЮИхЩєОхУМЄђуўТЮЄЮИхЄэТІЄоЄЧАњЄБфЄаЄЗЄПРпЗзЄЫЄЙЄыЄГЄШЄтЄЧЄЄПЄЯЄКЄРЄЌЁЄЅЧЅЖЅЄЅѓЄђЭЅРшЄЗЄЦЄГЄІЄЪЄУЄПЄЮЄРЄэЄІЁЃ

|

|

ЁЁЄЗЄЋЄтЁЄЄГЄЮЄЏЄЕЄгЗСЄђЄЗЄПТцКТЩєЪЌЄЫЄЯЁЄХХИЛЅцЅЫЅУЅШЄЌЦўЄУЄЦЄЄЄыЁЃХХИЛЅцЅЫЅУЅШЄђТцКТЩєЪЌЄЫУжЄЄЄЦЁЄЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЄфЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄЌЄЂЄыЖшВшЄЋЄщЪЌЮЅЄЗЄЦЄЄЄыЄяЄБЄРЁЃХХИЛЅцЅЫЅУЅШЄђВМЄЫУжЄЄЄПЄІЄЈЄЧЁЄЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЄЮЅЈЅъЅЂЄШЪЌЮЅЄЙЄыЙНТЄМЋТЮЄЯФСЄЗЄЄЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЌЁЄЄЏЄЕЄгЗСЄЮТцКТЩєЪЌЄЫЦўЄьЄыЄШЄЄЄІЅЂЅЄЅЧЅЂЄЯЁЄЄСЄчЄУЄШЛзЄЄЄФЄЋЄЪЄЄЁЃ

ЁЁЁжХХИЛЅцЅЫЅУЅШЄЌИЮОуЄЗЄПЄщЁЄЅцЁМЅЖЁМЄЌМЋЮЯЄЧИђДЙЄЙЄыЄЮЄЯКЄЦёЄИЄуЄЪЄЄЄЋЁЉЁзЄШЛзЄУЄПЄЌЁЄЄНЄІЄЄЄІОьЙчЄЯСЧФОЄЫНЄЭ§ЄЫНаЄЙЄйЄРНЩЪЄШЄЄЄІЄГЄШЄЋЁЃ

ЁЁЬмЄђОхТІЄЫХОЄИЄЦЄпЄшЄІЁЃ

ЁЁуўТЮКИБІТІЬЬЄЮОхТІЄЫЄЯЁЄРоЄъЄПЄПЄпМАЄЮЅиЅУЅЩЅеЅЉЅѓЭбЅеЅУЅЏЄЌЩеЄЄЄЦЄЄЄыЁЃЄГЄьЄђХИГЋЄЗЄПОѕТжЄЌВМЄЮМЬППЄРЁЃОмЄЗЄЏЄЯИхУЪЄЧРтЬРЄЙЄыЄЌЁЄLEDЄЮШЏИїПЇЄђЄНЄьЄУЄнЄЏЪбЄЈЄЦЄпЄыЄШЁЄЅэЅмЅУЅШЖёЙчЄЌЄЕЄщЄЫС§ЄЗЄПДЖЄИЄЫЄЪЄУЄПЁЃЄЄЄУЄНMSIЄЯЁЄЄГЄЮуўТЮЅЧЅЖЅЄЅѓЄђЅтЅСЁМЅеЄЫЄЗЄПЅэЅмЅУЅШЄЮЅеЅЃЅЎЅхЅЂЄЧЄтКюЄУЄЦЁЄЙиЦўМдЄЫЅзЅьЅМЅѓЅШЄЙЄыЄШДюЄаЄьЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄРЄэЄІЄЋЁЃ

|

|

|

ЁЁСАЬЬОхЩєЄЫЄЂЄыЅеЅэЅѓЅШI/OЅбЅЭЅыЄЫЄтЁЄИЋЄыЄйЄЅнЅЄЅѓЅШЄЌЄЂЄыЁЃЅеЅэЅѓЅШI/OЅбЅЭЅыЄЮБІУМЄЫЁЄЁжVRЁзЄШНёЄЋЄьЄПУМЛвЄЌЄЂЄыЄЮЄРЄЌЁЄЄГЄьЄЯVRЅиЅУЅЩЅоЅІЅѓЅШЅЧЅЃЅЙЅзЅьЅЄЁЪАЪВМЁЄHMDЁЫЄђРмТГЄЙЄыЄПЄсЄЮЁжVRЅнЁМЅШЁзЄЧЄЂЄыЄШЄЄЄІЁЃ

|

ЁЁMSIЄЧЄЯЁЄЅеЅэЅѓЅШЄЫHDMIНаЮЯЄђАњЄНаЄЙЛХСШЄпЄђЁжVR LinkЁзЄШИЦЄѓЄЧЄЊЄъЁЄ2017ЧЏЅтЅЧЅыЄЮЅВЁМЅоЁМИўЄБЅЧЅЙЅЏЅШЅУЅзPCЄЫЄЊЄБЄыЦУФЇЄШЄЗЄЦЁЄЅЂЅдЁМЅыЄЗЄЦЄЄЄыЁЃ

|

|

LEDЅЄЅыЅпЅЭЁМЅЗЅчЅѓЄЮШЏИїЅбЅПЁМЅѓЄЯТПКЬ

ЄПЄРЄЗХЗЬЬТІЖѕЮфЅеЅЁЅѓЄЮШЏИїПЇЄЯЪбЄЈЄщЄьЄК

|

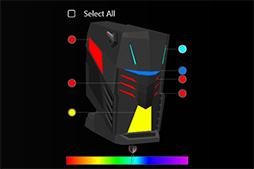

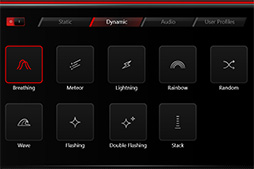

ЁЁMSI Gaming CenterЄЧMystic LightЄђСЊТђЄЗЄЦЁжStaticЁзЄђСЊЄжЄШЁЄТаБўЄЙЄыLEDЄЮШЏИїПЇЄђСЊЄйЄыЄШЄЄЄІЁЄЄшЄЏЄЂЄыЛХГнЄБЄРЁЃГЦЩєЄЮLEDЄђЦБЄИПЇЄЧИїЄщЄЛЄПЄъЁЄЩєАЬЄДЄШЄЫПЇЄђЪбЄЈЄПЄъЄЧЄЄыЁЃЄПЄРЄЗЁЄСЊЄйЄыЅЋЅщЁМЅаЁМЄЫЄЯЧђЄЌЄЪЄЏЁЄЛюЄЗЄПИТЄъЁЄЧђЗЯЄЮПЇЄЧИїЄщЄЛЄыЄГЄШЄЯЄЧЄЄЪЄЋЄУЄПЁЃРНЩЪШЧЄЧЄЯВПЄщЄЋЄЮМъУЪЄЧСЊЄйЄыЄЮЄЋЄтЄЗЄьЄЪЄЄЄЌЁЃ

|

|

ЁЁ9МяЮрЄЂЄыШЏИїЅбЅПЁМЅѓЄЋЄщЁЄЁжRandomЁзЁЪЅщЅѓЅРЅрЁЫЄђНќЄЄЄП8МяЮрЄђИїЄщЄЛЄЦЁЄЄНЄЮЭЭЛвЄђЦАВшЄЧЛЃБЦЄЗЄЦЄпЄПЄЮЄЧЁЄВМЄЮЦАВшЄђКЦРИЄЗЄЦЄтЄщЄЈЄьЄаЄШЛзЄІЁЃ

ЁЁЛЃБЦЄЮЄПЄсЄЫLEDЅЄЅыЅпЅЭЁМЅЗЅчЅѓЄЮРпФъЄђЪбЄЈЄЦЄЄЄЦЁЄ1ЄФЕЄЄЫЄЪЄУЄПЄГЄШЄЌЄЂЄыЁЃЄНЄьЄЯЁЄЫмТЮХЗЬЬЄЫЄЂЄыЖѕЮфЅеЅЁЅѓЄЮLEDЄЌРжПЇИЧФъЄЧЁЄШЏИїПЇЄфШЏИїЅбЅПЁМЅѓЄђЪбЄЈЄщЄьЄЪЄЄЄГЄШЄРЁЃ

ЁЁЄГЄГЄоЄЧЄЫЗЧКмЄЗЄПМЬППЄЧЄЯЄлЄШЄѓЄЩИЋЄЈЄЪЄЄЄЌЁЄХЗЬЬТІЖѕЮфЅеЅЁЅѓЄЮИїЄЯЁЄХЗЬЬЄфТІЬЬЄЮЅсЅУЅЗЅхЄЋЄщГАЄЫЯГЄьЄЦИЋЄЈЄыЁЃЄНЄІЄЙЄыЄШЁЄТВМЄЫAegis Ti3ЄђУжЄЄЄЦЛШЄІЄшЄІЄЪДФЖЄЧЄЯХЗЬЬЄЮРжЄЄИїЄЌОхЄЋЄщИЋЄЈЄыЄЮЄЧЁЄMystic LightЄЧРпФъЄЗЄПШЏИїПЇЄфШЏИїЅбЅПЁМЅѓЄЫЄшЄУЄЦЄЯЁЄХ§АьДЖЄЫЗчЄБЄЦЄЗЄоЄІЄЮЄРЁЃ

ЁЁДљЄЮОхЄЫAegis Ti3ЄђУжЄЏЄЮЄЪЄщЁЄХЗЬЬЄЮИїЄЯИЋЄЈЄЪЄЄЄЗЁЄЄНЄтЄНЄтLEDЅЄЅыЅпЅЭЁМЅЗЅчЅѓЄЯЛШЄяЄЪЄЄЄШЄЄЄІПЭЄЪЄщЕЄЄЫЄЪЄщЄЪЄЄЄРЄэЄІЄЌЁЄПЇЄЮХ§АьДЖЄђЕЄЄЫЄЙЄыПЭЄЯУэАеЄЌЩЌЭзЄРЄэЄІЁЃ

УцПШЄЮЄФЄоЄУЄПуўТЮЦтЩєЁЃЅбЁМЅФЄЮИђДЙЄфФЩВУЄЯШцГгХЊЭЦАз

|

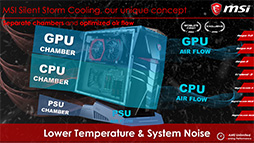

ЁЁЄГЄЮЙНТЄЄЫЄшЄъЁЄЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩТІЄШCPUТІЄЮЅЈЅЂЅеЅэЁМЄђЪЌЮЅЄЗЄЦЮфЕбИњВЬЄђЙтЄсЄыЄШЄШЄтЄЫЁЄСћВЛЄђЭоРЉЄЗЄПЄШЄЄЄІЄЮЄЌMSIЄЮМчФЅЄРЁЃ

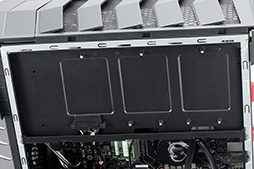

ЁЁТІЬЬЅбЅЭЅыЄђГЋЄБЄЦЁЄЦтЩєЄђЅСЅЇЅУЅЏЄЗЄЦЄпЄшЄІЁЃКИТІЬЬЅбЅЭЅыЄђГЋЄБЄыЄШЁЄОхТІЄЫGPU ChamberЄЮЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄЂЄъЁЄВМТІЄЯЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЄЮЮЂЬЬЄЌИЋЄЈЄЦЄЄЄПЁЃ

|

|

ЁЁВМТІЄЮЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЮЂЬЬЄЫЄЯЁЄЁжMSI GAMINGЁзЄЮЪИЛњЦўЄъЅЋЅаЁМЄЧЪЄЄУЄЦЄЂЄыЁЄЭЦЮЬ8GBЄЮDDR4 SDRAM SO-DIMMЄЌ2ЫчЄШЁЄPlextorЅжЅщЅѓЅЩЄЮM.2РмТГЗПSSDЄЌ2ЫчКЙЄЗЄЦЄЂЄУЄПЁЃЖѕЄЄЮM.2ЅЙЅэЅУЅШЄт1ЄФИЋЄЈЄыЁЃЄГЄЮЧлУжЄЪЄщЁЄЅсЅтЅъЄфSSDЄЮИђДЙЄЯЭЦАзЄЫЙдЄЈЄыЄРЄэЄІЁЃ

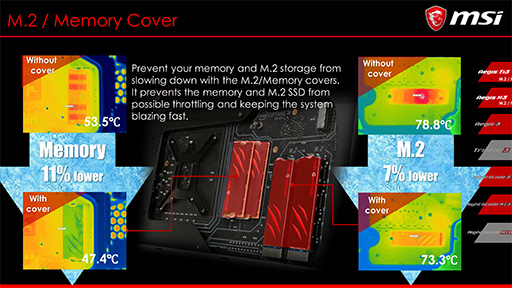

ЁЁЄСЄЪЄпЄЫSO-DIMMЄЫЄяЄЖЄяЄЖЅЋЅаЁМЄђЩеЄБЄПЭ§ЭГЄЯЪќЧЎЄЮЄПЄсЄЮЄтЄЮЄЧЁЄЄГЄЮЅЋЅаЁМЄђКЮЭбЄЙЄыЄГЄШЄЫЄшЄъЁЄSO-DIMMЄЮЩНЬЬВЙХйЄЯ53.5ЁюЄЋЄщ47.4ЁюЄиЄШ11ЁѓФуВМЄЙЄыЄНЄІЄРЁЃMSIЄЌИјГЋЄЗЄЦЄЄЄыЛёЮСЄЫЄшЄыЄШЁЄM.2РмТГЗПSSDЄЧЄтЅЊЅъЅИЅЪЅыЪќЧЎЅЋЅаЁМЄђКЮЭбЄЙЄыЄГЄШЄЫЄшЄУЄЦВЙХйЄЮКяИКЄђПоЄьЄыЄШЄЮЄГЄШЄЪЄЮЄЧЁЄКЧНЊРНЩЪШЧЄЧЄЯЅЋЅаЁМЄЌЪбЄяЄыЄЮЄЋЄтЄЗЄьЄЪЄЄЁЃ

|

|

|

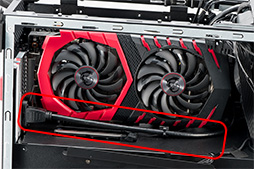

ЁЁЄШЄГЄэЄЧЁЄКИТІЬЬЄЮЅбЅЭЅыЄђГЋЄБЄыЄШЁЄЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄЌИЋЄЈЄыЄшЄІЄЫЄЯЄЪЄыЄтЄЮЄЮЁЄМшЄъГАЄЗЄЯЄЧЄЄЪЄЄЁЃЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄЫЅЂЅЏЅЛЅЙЄЙЄыЄЫЄЯЁЄХЗЬЬЄЮЅЋЅаЁМЄђГАЄЗЄПЄІЄЈЄЧЁЄЮфЕбЅеЅЁЅѓЄЮЄФЄЄЄПЅбЅЭЅыЄђГЋЄБЄыЩЌЭзЄЌЄЂЄыЄЮЄРЁЃ

ЁЁЄШЄЏЄЫЦёХйЄЌЙтЄЄЄяЄБЄЧЄЯЄЪЄЄЄтЄЮЄЮЁЄГАЄЙЄйЄЅЭЅИЄЯТПЄЄЁЃMSIЄШЄЗЄЦЁЄЩбШЫЄЫЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄђИђДЙЄЙЄыЄшЄІЄЪЭбХгЄЯНХЛыЄЗЄЦЄЄЄЪЄЄЄшЄІЄЫЛзЄЈЄПЁЃ

|

|

ЁЁБІТІЬЬЄЮЦтЩєЄтИЋЄЦЄпЄшЄІЁЃ

ЁЁЦтЩєЄЧЬмЄђАњЄЏЄЮЄЯВМТІЄЧЁЄЁжДЪАзБеЮфЅцЅЫЅУЅШЄЮЅщЅИЅЈЁМЅПЄђМшЄъЩеЄБЄПЅбЅЭЅыЁзЄЌЄЂЄъЁЄЄГЄГЄЧCPUЄЌДЪАзБеЮфЛХЭЭЄЧЄЂЄыЄГЄШЄЌЪЌЄЋЄыЁЃЅщЅИЅЈЁМЅПЅцЅЫЅУЅШЄЮЩеЄЄЄПЅбЅЭЅыЄЯЁЄЧиЬЬТІЄЧЅЭЅИЮБЄсЄЕЄьЄЦЄЄЄыЄРЄБЄЪЄЮЄЧЁЄГЋЄБЄыЄЮЄЯДЪУБЄЧЄЂЄыЁЃ

ЁЁЄЪЄЊЁЄЦўМъЄЗЄПИФТЮЄЯCPUЄЫЧмЮЈЅэЅУЅЏЅеЅъЁМЄЮЁжCore i7-7700KЁзЄђКЮЭбЄЗЄЦЄЄЄПЁЃДЪАзБеЮфЅЗЅЙЅЦЅрЄЮЪќЧЎИњЮЈМЁТшЄЧЄЯЁЄЅЊЁМЅаЁМЅЏЅэЅУЅЏЦАКюЄЫЄшЄыРЧНИўОхЄЌДќТдЄЧЄЄНЄІЄРЁЃ

|

ЁЁЦтЩєЄЮОхТІЄЯGPU ChamberЧиЬЬЁЪЁЉЁЫЅбЅЭЅыЄШЄЄЄУЄПЩїО№ЄРЄЌЁЄЄГЄГЄЫЄЯ2.5ЅЄЅѓЅСHDDИпДЙЄЮЅЙЅШЅьЁМЅИЄђМшЄъЩеЄБЄщЄьЄыЅЙЅкЁМЅЙЄЌ3ТцЪЌЄЂЄУЄПЁЃMSIЄЌЅЕЅнЁМЅШЄЗЄЦЄЄЄыЄЮЄЯЁЄSerial ATAЁЪАЪВМЁЄSATAЁЫЅГЅЭЅЏЅПЄЌЄЂЄыСАЪ§ТІЄЮ1ЄЋНъЄРЄБЄРЄЌЁЄЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩОхЄЮSATAЅнЁМЅШЄЫЄЯЖѕЄЄЌЄЂЄУЄПЄЮЄЧЁЄSATAЅБЁМЅжЅыЄШЅЙЅШЅьЁМЅИИЧФъЭбЄЮЅЭЅИЄђМЋСАЄЧЭбАеЄЧЄЄьЄаЁЄЅЙЅШЅьЁМЅИЄЮС§РпЄтВФЧНЄРЄэЄІЁЃ

ЁЁМЬППЄђИЋЄЦЄЮЄШЄЊЄъЁЄAegis Ti3ЄЮЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЄЯЁЄЄЋЄЪЄъЦУМьЄЪЗСОѕЄђЄЗЄПРьЭбРпЗзЄЮЄтЄЮЄђКЮЭбЄЗЄЦЄЄЄыЁЃЅцЁМЅЖЁМЄЫЄшЄыЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩЄЮИђДЙЄЯЁЄЄоЄКЩдВФЧНЄРЄэЄІЁЃГЦЅГЅѓЅнЁМЅЭЅѓЅШЄиЄЮЅЂЅЏЅЛЅЙЄЯЭЦАзЄЪКюЄъЄЧЄЂЄыАьЪ§ЄЧЁЄЅцЁМЅЖЁМЄЫЄшЄыЅоЅЖЁМЅмЁМЅЩИђДЙЄЯЙЭЮИЄЗЄЦЄЄЄЪЄЄЄШЄЄЄІЄЂЄПЄъЄЯЁЄЄЄЄЋЄЫЄтЅсЁМЅЋЁМРНPCЄщЄЗЄЄЄШЄЄЄУЄПЄШЄГЄэЄРЄэЄІЄЋЁЃ

ЁЁЄЪЄЊЁЄЛюЭбЕЁЄЯЭЦЮЬ3TBЄЮ3.5ЅЄЅѓЅСSATAРмТГЗПHDDЄђЦтТЂЄЗЄЦЄЄЄыЄЯЄКЄЪЄЮЄРЄЌЁЄHDDЄЌЄЩЄГЄЫЄЂЄыЄЮЄЋЁЄРЕФОЪЌЄЋЄщЄЪЄЋЄУЄПЁЃЄЊЄНЄщЄЏPSU ChamberТІЄЫЄЂЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЛзЄяЄьЄыЄЮЄРЄЌЁЄЅоЅЫЅхЅЂЅыЄЫЄтЕНвЄЌЄЪЄЄЄПЄсЩдЬРЄЧЄЂЄыЁЃ

ДёШДЄЪИЋЄПЬмЄШЙтЅЙЅкЅУЅЏЄЯЬЅЮЯЄРЄЌЁЄИНМТХЊЄЪВСГЪЄЮЙНРЎЄтЭпЄЗЄЄ

|

ЁЁЄПЄШЄЈЄаЁЄХыКмЅАЅщЅеЅЃЅУЅЏЅЙЅЋЁМЅЩЄЯ1ЫчЄЧЁЄCPUЅЏЁМЅщЁМЄЯЖѕЮфМАЁЄЅсЅтЅъЄЯ8GBЁп2ФјХйЄЧЁЄSSDЄт1ЫчЄШЄЄЄУЄПФјХйЄоЄЧЅЙЅкЅУЅЏЄђЭюЄШЄЛЄаЁЄЄтЄІОЏЄЗИНМТХЊЄЪВСГЪЄЫЄЪЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄРЄэЄІЄЋЁЃBTOЄфCTOЪ§МАЄЧЁЄНРЦ№ЄЫЙНРЎЄђСЊЄѓЄЧЧуЄЈЄыЄшЄІЄЫЄЪЄыЄГЄШЄђДќТдЄЗЄПЄЄЁЃ

MSI ЦќЫмИьИјМАWebЅЕЅЄЅШ

- ДиЯЂЅПЅЄЅШЅыЁЇ

G Series

G Series

- ЄГЄЮЕЛіЄЮURLЁЇ

ЅЁМЅяЁМЅЩ

- ЅЦЅЙЅШЅьЅнЁМЅШ

- HARDWARE:G Series

- HARDWARE

- PCЫмТЮ

- MSI

- ЅрЁМЅгЁМ

- ЅЧЅЙЅЏЅШЅУЅзPC

- ЪдНИЩє:ОЎРОЭјЬР

- ЅЋЅсЅщЅоЅѓ:КДЁЙЬкНЈЦѓ

CopyrightЁЪCЁЫ2009-2017 MSI Computer Japan Co., Ltd. All rights reserved.