広告企画

「Wizardry Variants Daphne」に待望の新章登場! 冒頭からクライマックスな展開と,心を折る殺意の迷宮がプレイヤーを魅了する【PR】

|

罠と魔物に満ちた危険なダンジョンを進む令和の「Wizardry」,「Wizardry Variants Daphne」(iOS / Android)では,2025年2月20日に大型アップデートが実装され,待望の新章が登場した。

難攻不落の城塞都市の門に巨大な「大異形」が憑りついた。主人公は都市を解放すべく,不可能とも思える任務に赴くが,そこに待ち受けていたのは,さらなる高難度の迷宮と,強力な魔物たちだった。本稿では,実装前にアップデート内容を体験したレポートをお届けしよう。

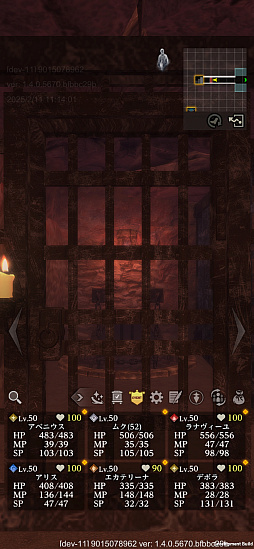

なお,試遊にはデバッグ用のアプリを利用しており,スクリーンショットにその情報が表示されている場合があるので,その点を了承のうえ読み進めてほしい。

Wizardryをはじめとした骨太RPG好きに刺さる作品

今回のアップデート内容の前に,まずは本作におけるこれまでのコンテンツを紹介しておこう。

ビデオゲームの黎明期に当たる1981年に登場し,後のRPGに多大な影響を与えた「Wizardry」の面白さは,ヒリヒリとした緊張感にある。

そのスリリングさは,現代のゲームに慣れた身にはちょっと信じられないほどだ。主人公たちは,例え万全の体調であっても,ダンジョンを徘徊する魔物に首をはねられて即死してしまう可能性がある。祈りの力で生き返れるものの,運が悪ければ遺体が灰と化し,最悪の場合は完全に消え去ってしまうことも

こうした無常感に満ちた世界と,プレイヤーそれぞれに生まれるドラマが人気を博し,日本では硬派なファンタジーRPGとして40年以上支持され続けている。

そんなWizardryの流れを汲むのが,2024年10月にサービスが始まった「Wizardry Variants Daphne」である。先日発表されたSteam(PC)版では,スマートフォン版とデータを連携させてのプレイも可能とのことで,楽しみ方の幅がさらに広がりそうだ。

「Wizardry Variants Daphne」,Steam版のストアページを開設。スマホ版との連携はもちろんゲームパッドでのプレイもサポート

ドリコムは本日(2025年2月10日),3DダンジョンRPG「Wizardry Variants Daphne」のSteam版ストアページを開設し,ウィッシュリストへの登録を開始した。Steam版は横画面表示(1920×1080)やゲームパッドでのプレイをサポートするほか,スマホ版との連携にも対応する。

本作の舞台は100年に一度開く「奈落」に浸食された王国だ。奈落はただのダンジョンではなく,触れる者の心を蝕む過酷な場所。奈落に魅入られた者は,モンスターとも違った「異形」へと変貌し,人々を襲うようになる。

そんな奈落で,一人の冒険者が生き返り,屍人のようにただれた顔を仮面で隠して,失われた記憶を取り戻すべく奈落へと潜っていく。この冒険者こそが本作の主人公「あなた」である(シリーズの伝統に従い,名前は自由に付けられる)。

主人公は何も分からぬままに「はじまりの奈落」を彷徨い,幽霊の少女「ルルナーデ」に出会う。どういうわけか,彼女は主人公から離れすぎると消えてしまうため,2人の不思議な共生関係が始まる。そして主人公は,触れた物体の時間を巻き戻せる「逆転の右手」の力に覚醒,奈落に残された遺骨をよみがえらせて仲間にし,探索を続けていくのだ。

ルルナーデは,自身の意識を保つために主人公に同行することとなり,冒険の相棒となってくれる |

「逆転の右手」で触れたものは時間が巻き戻る。壊れたものは修復され,死者はよみがえるが,まだまだ謎の多い能力だ |

本作の序盤は,ほかのスマートフォンRPGには見られないほどに厳しいものだ。1〜2回戦っただけで息も絶え絶えになり,町に逃げ帰るといったことは珍しくもない。「ゴブリン」や「バンデッド」といった,ほかのRPGでさんざんカモにしてきた連中も,本作では油断ならない強敵だ。

1つのコマンド,1つの選択が重く,ミスしてしまうとリカバリーに苦労する。その一方で,1回1回のバトルに全力を出し切っては“ならない”のもWizardryらしい。奈落の探索は先で何が起こるか分からないため,MPを派手に浪費すると後が苦しくなる。コマンド選択式バトルの怖さと楽しさを叩き込まれる序盤戦だ。

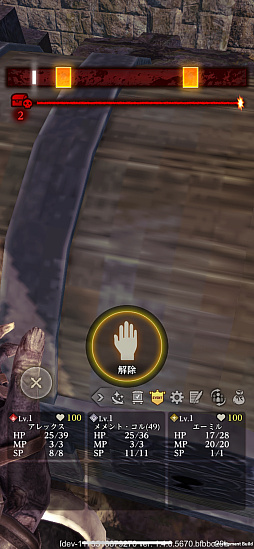

戦利品であるはずの宝箱が“怖い”のもWizardryの流れを汲む本作らしい体験だろう。宝箱には大抵罠が仕掛けられており,その解除が盗賊の出番となるのだが,低レベルでは安全に解除できず,結局は罠が作動して「毒針」やら何やらで何度も酷い目に遭わされることになる。

僧侶が育っていなければ,状態異常の治療も「寺院」に行かなければならず,少ない所持金が治療代でさらに少なくなる。スマートフォンRPGというよりは,1980年代のパソコン用RPGをプレイしているかのような感覚だ。こうして少しずつ経験値を稼いでいき,宿代すら惜しんで無料の「馬小屋」に泊ってレベルアップした時のうれしさは他に代えがたいものがある。

宝箱の罠はQTEで解除するが,技能が低いとそもそも罠を見つけられず,失敗を繰り返すとQTEも試せなくなる |

馬小屋は汚く,金を盗まれるなどの危険もあるが,それでもレベルが上がった喜びは格別。実に「Wizardry」らしい光景だ |

|

戦利品と現在の装備を見比べ,攻撃力や防御力の1ポイントに一喜一憂するのも,1980年代RPGのような体験だ。懐かしいと同時に,強くなっていくことを実感できる。

こうして奈落の探索を進め,初のボス「騎士を屠るエント」をなんとか倒してからが戦闘も探索も本番になる。繰り返し起きる崩落で思うように進めない中,本当に息がつまるような思いをした人も多いだろう。とても最初の迷宮とは思えない“ダフネの洗礼”なのだ。

はじまりの奈落で展開される物語も印象的だ。主人公は,行方知れずになった国王を奈落から救わんとする騎士たちのパーティに加わるが,奈落は過酷な場所であり,騎士たちは1人,また1人と無残に散っていく。その容赦のなさと,魔界のような奈落の描写は実に恐ろしく,彼らがどうなるのかを気にかけながら進めていくことになるのだ。

見た目に反して経験豊富な騎士であるエルモンのように,印象的なキャラが多い |

はじまりの奈落では,ほかのパーティと戦う羽目になることも |

|

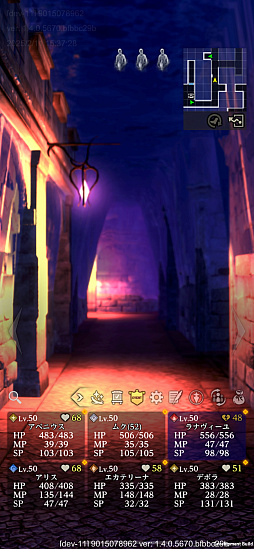

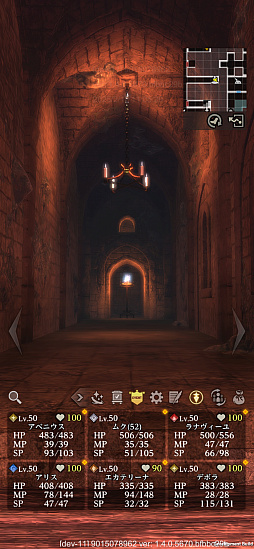

塞がれた窓に誰もいない街路,照明にぼんやり照らされた道といった風景は美しいが,当然ながら探索はシビアだ。水が主人公たちを押し流すばかりか,水位の高いところでは敵が強化されるうえに呪文が使えなくなってしまう。そのため,店で売られている薬草や巻物といったアイテムがこれまで以上に重要になる。

水にまつわる要素は過去のシリーズ作品にもあったが,本作ではそれを継承するだけでなく,昇華しようとする姿勢が感じられた。そんな場所に,おなじみの敵「クリーピングコイン」がひょっこりと顔を出すのだから,これまでの作品をリアルタイムでプレイしてきた人にはたまらないだろう。

難度もさらにアップしており,はじまりの奈落以上にシビアな探索となる。苦悶しつつマッピングしてトラップや敵の性質をしっかり把握するという地道なプレイが必要になるが,それがかえって近道となるのがWizardryだ。

「はじまりの奈落」「交易水路」のプレイを通して,本作はWizardryファンはもちろん,骨太のRPGを好むプレイヤーに刺さるタイトルだと感じた。すべての判断において,さまざまな考えを巡らすのはなかなか重いが,困難を乗り越えることに価値があると思う人には,それがご褒美になる。

あえて要望を書くとするなら,仲間はやはり自分で作れるようにしてほしかったといったところだろうか。Wizardryファンとして,伝統であるキャラクターメイキングを楽しみたかったという思いはある。

そういった点にゲーム自体の高難度も加わるため,時には「逆転の右手」に思いを託すこともあるだろう。

なお,サービス開始直後はバグが多発していたが,度重なるアップデートで徐々に落ち着いてきたようではある。個々の環境にも左右されるとは思うが,バグの話を聞いてプレイを避けていた人なら,触ってみてもいいのではないだろうか。

待望の新章はいきなりクライマックス

ここからはアップデートで実装される新章について紹介しよう。

「はじまりの奈落」「交易水路」を攻略した主人公のもとに,新たな依頼が持ち込まれる。砂漠の「グアルダ城塞」が大異形に封鎖され,イクシオン侯爵をはじめとした多くの人々が取り残されたという。主人公は奈落攻略のスペシャリストとして見込まれ,城塞に赴くが,騎士団すら一蹴する大異形に対抗する手段はあるのだろうか?

待望の新章は,巨大な敵・大異形との対決で幕を開ける。

「相手があまりにデカいから,これはイベント的なバトルだろう……」といった思いを裏切る容赦のなさが本作らしい。単体で城塞都市を封鎖するスケールは圧倒的で,その攻撃は威力だけでなく,いやらしさという面でも厄介で,悩まされるだろう。

これまでのボス戦も非常にシビアで,MPの一滴まで絞りつくし,店で買った「薬草」や各種の巻物までも総動員するような激戦ばかりだったが,それを経験したうえでも心が折れそうな相手だ。攻略の楽しみを残すため,詳細にはあえて触れないが,心して臨んでほしい。

|

そしてダンジョンは,これまで以上に殺意が高い。あちこちに罠が仕掛けられているうえ,行き来できないように見える複数のブロックに分かれた構造になっている。

カギとなるのが新トラップ「落とし穴」だ。落ちてもダメージを受けないので,ニュアンスとしてはシリーズ初期作の「シュート」(滑り台のようなもの)に近いだろうか。

|

|

落とし穴の配置はなかなかいやらしく,「ここに落とし穴がなければ……」と思うことがたびたびだった。うっかり落ちてしまったときなどは探索の予定が狂ってしまうのだが,そこからが冒険者としての腕の見せどころになる。ここについても詳細はあえて秘すので,ぜひ自分でプレイして対処法を考えてみてほしい。

ダンジョンには落とし穴だけでなく,「警報」の罠が仕掛けられていることもある。踏むと警報が鳴り響き,敵が寄ってくるという,Wizardryではおなじみの罠だ。

本作は「Wizardry 8」を思わせるシンボルエンカウント式となっており,マップ上で敵の姿が見える。複雑なダンジョンとそこに仕掛けられた罠により,キャラクターとともに「メンタル」値を削られているところに警報が鳴り響き,不気味な影が襲い掛かってくるのだから,実に恐ろしい。

警報は,宝箱の罠としてや初代「Wizardry」の地下4階などでおなじみ |

不気味に光るのはワープポイントで,転送された先に何があるかは分からない |

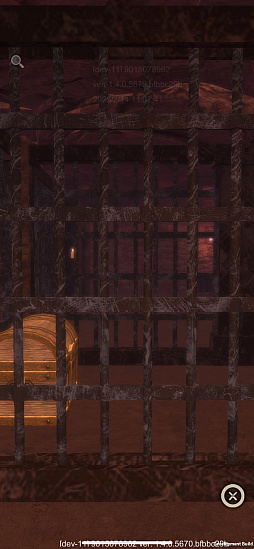

前述したように,本作のダンジョンはプレイヤーの心理を見透かしたような作りなのだが,新章ではそのいやらしさもさらに強くなっているように感じる。敵に追われて仕方なく毒沼に入り,目の前のドアを開けようとしたら,こちら側からは開かない一方通行だったり,なんとかして先に進みたいところを鉄格子に遮られ,宝箱や階段が目の前なのに進めなくなったりと,まるで手のひらの上で踊らされているよう。骨太で硬派なRPG体験といえるだろう。

|

|

|

|

今回のダンジョンで特に危険なのが,番兵のようなタイプの敵だ。その視界がミニマップ上に表示されており,こちらを発見するとすごい勢いで迫ってくる。追いつかれてしまったら,スケルトンを従えたネクロマンサーなど,非常に強力なパーティと戦わなければならないのだ。

特定地点に留まって周囲を見回している敵もおり,視界を避けていては先に進めないことが多いので,危険を承知で踏み込まなければならない。

スケルトンは「不死」属性のため,対応する装備で戦うのが常道なのだが,ネクロマンサーに不死属性はないため,戦いは長引きがちだ。そして,ネクロマンサーはスケルトンを回復させたり,補充したりするうえ,即死効果のある呪いまで使ってくる。ネクロマンサーの手番が回ってくるたびに「即死は勘弁,即死は勘弁……」と祈らなければならないわけで,こうした恐怖もWizardryらしい。

|

|

今回のダンジョンでは,これまで以上に編成が重要になる印象だ。前述したネクロマンサーとスケルトン以外にも,不死と非不死の組み合わせの厄介な敵パーティが出現する。不死対策は必要だが,探索の中でしっかりと敵の特性を把握し,対応の幅を広げなければならないだろう。

厄介な敵は,ほかにもいる。パーティメンバーが敵味方を問わず攻撃する「混乱」と,味方に襲い掛かる「魅了」の両方を使ってくる敵との戦いでは,パーティが一気に壊滅しかねない。本作が主人公の主観視点で展開されるのはご存じの通りだが,それだけに混乱や魅了による同士討ちは,画面を見ているのもつらいほどの惨状となるだろう。

そんな事態を避けるためには,味方一列の攻撃力や抵抗力を上げるスキル「反逆の祈り」を持つ「赤ひげ」を使うなど,編成をしっかりと練りたいところだ。

不死属性のワイトだけでも厄介だが,その前衛によってはさらに手ごわくなる |

可愛らしい見た目でこちらの同士討ちを誘ってくるような敵もいる |

そして,奈落に浸食された城塞の描写もまた恐ろしいものがある。本作の奈落は単なる地下迷宮ではなく,人間の本性を暴く魔界のような場所だ。奈落に魅入られた者は人としての領域を踏み越えてしまい,人外の異形と化すのは描写されてきたとおりである。

本作ではこれまで,自分で奈落に足を踏み入れた,ある意味で“自業自得”の人々が描かれてきたが,新章では城塞に閉じ込められた普通の人々が奈落に直面する。つまりは“閉鎖空間での危機”だ。

パニックを起こす者,自暴自棄になる者,冷静に助けを待つ者,なにやら企んでいる者など,その反応はさまざまだ。

自身が異形になるかもしれない極限状態だけに,冷静になれない者も多い |

心臓を抜かれた遺体が倒れているなど,城塞内はホラーな雰囲気 |

新章では,戦いが激しくなる分,報酬もこれまで以上に豪華なものとなる。本作ではあちこちにある「ガラクタ」の時を巻き戻すことで装備が手に入るが,ついに忍者専用装備が登場する。

Wizardryシリーズの忍者は,敵を即死させる攻撃や忍術を使う,闇のスペシャリストだ。専用装備が手に入れば,「リンネ」「キリハ」といった忍者がより活躍できるだろう。

また,特典装備を除き,初めてランク5装備も手に入るようになり,ほかの職業のキャラもパワーアップが可能だ。

良い装備を求めてのトレハンはWizardryシリーズの醍醐味である。より高みを目指し,奈落の深みを目指していこう。

本作を始めるなら,新たな奈落が実装されてスリリングな今!

今回のアップデートをプレイして再確認できたのは,「Wizardry Variants Daphneは,恐怖と感情移入のゲームである」ということだった。

一口に恐怖といってもさまざまだが,本作では,いつ敵にやられるかもしれないシビアな戦闘と,巧みに罠が配置された危険なダンジョンがその大きな要因となっている。

とくに戦闘においては,戦略を練る楽しさが魅力だ。例えば「同じ呪文でも高レベルで唱えるとMP消費と効果が増大する」というシステムは,“使える呪文”の幅を広げている。

また,戦士系(物理攻撃系)職業の「スキル」も,うまく使いこなしたいところだ。戦士なら敵の防御力を下げる「アーマーブレイク」,騎士は味方をかばう「カバー」,盗賊なら身を隠す「ハイディング」やそこからの「不意打ち」など,クラスの特性を生かした連携が役立ってくれる。

中には「敵が攻撃に入ろうとしているところを撃つと会心が発生する」スキルや,「味方の横一列に効果を及ぼす」呪文,「キャラクターを特定の位置に編成することで解禁される」呪文など,相手の状態や位置関係を参照するものもあり,こうした点を理解していけば,より高度な戦略を立てられるのだ。

|

本稿で紹介したように,「はじまりの奈落」「交易水路」の段階でも,RPGとしての歯ごたえは十分すぎるほどで,パーティはもちろん,筆者もギリギリの状態で戦い抜いた。今回のアップデートはその上を行く厳しさだと早い段階で分かったので,「また苦行か……」といった,躊躇のような気持ちもないわけではなかったが,気付いてみれば1マスずつ探索を進め,罠や敵の手にかかり,命からがら逃げ帰る……という流れを楽しんでいた。

恐怖感がなければ冒険ではない。本作は,それを強烈に思い知らせてくれる作品だ。

|

|

本作はPvPなどのプレイヤー同士が競う要素が存在しないため,これからプレイしても「スタートダッシュで出遅れた」といったことにはならないだろう。物語という視点から見ても,主人公の冒険はまだ始まったばかりという雰囲気を感じる。

何もかもが未知のエリアが実装されたアップデート直後は,予備知識なしで戦闘の恐怖と奈落の探索を存分に楽しめる期間でもある。令和の日本で和製Wizardryの新作が楽しめる幸運をかみしめつつ,恐怖におびえる体験は,きっと楽しいはずだ。

「Wizardry Variants Daphne」公式サイト

「Wizardry Variants Daphne」ダウンロードページ

「Wizardry Variants Daphne」ダウンロードページ

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- この記事のURL:

キーワード

- iPhone:Wizardry Variants Daphne

- iPhone

- RPG

- ドリコム

- ファンタジー

- 無料

- Android:Wizardry Variants Daphne

- Android

- :Wizardry Variants Daphne

- 広告企画

- ライター:箭本進一

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.