企画記事

猪鹿蝶しか知らないアナタに向けた「ホロライブ ホロの花札」で覚える花札ルールガイド。オリジナルルール「ホロあわせ」もこれで分かる

|

花札は多くの人に親しまれている遊びのため,主要ルールは完璧という人もいる一方で,本格的に遊ぶのは「ホロの花札」が初めてとなる人も多いだろう。筆者はずばり後者の人間で,触れる機会がそこそこあったわりに,詳しいルールをしっかりと覚えずにきたクチだ。だっていまどきのデジタルな花札は,アシスト機能が優秀でハイライトされた札を取っていれば,ルールを知らずともなんとなく遊べちゃうじゃないですか。アシスト機能に甘えて花札を雰囲気で遊んでいた,そんな人は意外と多いんじゃなかろうか。

|

「ホロの花札」にも優秀なアシスト機能があり,ルールを知らない人でもスムーズに遊べるよう設計がされている(初心者に優しい!)。だが,“ルールはミリしら状態”で勝てる札を適切に選ぶのは難しいだろう。ならば推しのホロメンで勝つために,ともに花札について知ろうじゃないか! そんなわけで,本稿では花札における基本のおさらいと,ゲームに収録されている4つのルールを紹介してみたい。

札のてぇてぇところをチラ見せさせてほしい

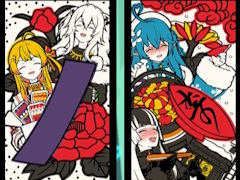

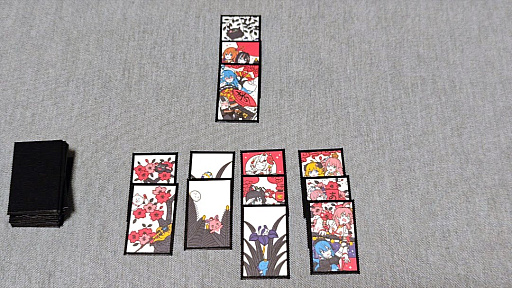

「ホロの花札」の見どころといえば,ホロライブテイストにアレンジされた花札の絵柄もその1つ。ホロメンが描かれた札というだけで大変てぇてぇものだが,花札本来の絵柄と見比べてみると,そのアレンジの秀逸さにも気付くはずだ。その一端をチラっと紹介したい。

個人的に推したいのは12月の札「桐に鳳凰」。マントを翻す鷹嶺ルイを鳳凰に,ラプラス・ダークネスを桐に見立てた1枚なのだが,目を細めて眺めるとあら不思議。「桐に鳳凰」の絵柄に見えてくる。こりゃあすげぇや!

一番笑ったのは「猪鹿蝶」の札でおなじみ「紅葉に鹿」。桃鈴ねねといえばクワガタ,ということで鹿がまさかのクワガタで表現されている。角っぽいもの(大あご)が2本あれば,実質鹿ってこと? 発想が面白すぎる

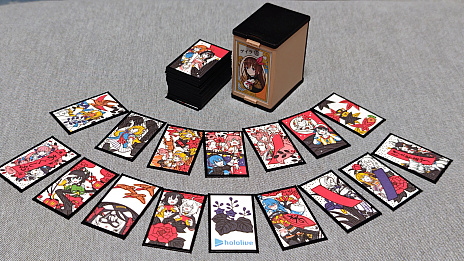

余談だが,Nintendo Switch特装版に付属する任天堂特製花札も大変てぇてぇ仕上がりだ。あたたかみを感じさせる紙の質感と,ツルッとした札の感触。そして発色のすばらしいインクで彩られたホロメンたち。手に取ると分かるこの高級感よ……。創業当時から花札を製造する任天堂だからこそのクオリティ……はぁ〜,たまらん!

これだけは知っておこう! 花札基本のき

ルール紹介へ入る前に,花札の基本に触れておきたい。札が表す数字や絵柄の見方など,ルールを理解するうえで必要な知識なので,始める前にこれだけでも目を通してほしい。

(1)札の月を覚えないと戦えない

札の絵柄を用いて遊ぶ花札には,1〜12月の各月を象徴した季節の花や草木が描かれている。4枚でひと月分,それが12月分あるため札の総数は全部で48枚。3月なら桜,10月なら紅葉(もみじ)といったように,絵柄を見ればどの月の札であるかを見分けられる。

札の月は合札(同じ月の札を合わせ取ること)を取る際の目印であり,親決めの際や「おいちょかぶ」での対戦時にも札の数字として用いられる。すべての月を把握するのはなかなかに大変なので,慣れないうちは一覧表を見ながら遊ぶといいだろう。

なお,「ホロライブ ホロの花札」をプレイする場合,アシスト表示機能を使えば,札の左上に月を表す数字が表示されるので,まったくの初心者でもスムーズに進められる。「ルールを覚えよう」という記事で紹介するのは少々気が引けるが,便利なので……。

|

(2)札の種類を知ると役が作りやすくなる

札には,光札(5枚),タネ札(9枚),短冊札(10枚),カス札(24枚)の4種類があり,札の種類ごとに点数が決められている。同じ種類の札を集めることで成立する役がいくつかあるので,「こいこい」「花あわせ」「ホロあわせ」で遊ぶなら,札の種類を見分けられるようになっておきたい。

一般的な花札の場合,光札は「松に鶴」「桜に幕」「芒(すすき)に月」「柳に小野道風」「桐に鳳凰」の5枚で,タネ札は,光札以外で生き物が描かれている7枚+「菖蒲に八橋」「菊に盃」。短冊札はその名のとおり赤や青の短冊が描かれているもの,カス札はそれ以外のものとなる。

「ホロライブ ホロの花札」での大まかな見分け方は,背景にキラキラが描かれているものは光札,赤と青の短冊があったら短冊札,光札と短冊札以外で,ホロメンのイラスト入りはタネ札,それ以外はカス札といった具合に覚えてみよう。なお,こちらもアシスト機能を使うと,数字が書かれている花のようなアイコンの色(光札はホログラム風,タネ札は金,短冊札は銀,カス札は銅)で分かるようになる。

|

(3)それってローカルルール?

自分の中では正式ルールのつもりでも,他者からすればローカルルール,なんてことはどの遊びであっても起きうる。花札においても地域や家庭によって役の点数や細かなルールが違っているケースがあり,対戦が始まってから「月花なしじゃないの?」「雨流れ知らないの?」といった展開になるのも花札あるあるの1つ。「ホロの花札」では追加ルールのオン/オフを設定できるので心配はないが,実物の花札を使って遊ぶ際は,対戦前に相手とルールのすり合わせをよくよくしておこう。

|

引くか攻めるかの度胸試し 〜こいこい〜

「こいこい」はシンプルで遊びやすい2人対戦用のルールだ。大雑把に説明すると「似たような絵柄の札を集めて役を作る」遊びで,一方のプレイヤーが役を成立させたあと,ラウンドを終了させる「あがり」か,さらなる得点のため続行する「こいこい」を宣言できるのが特徴。

さっとあがって堅実に点を重ねるか,「こいこい」で逆転を狙うか。引くか攻めるかの判断が思わぬ展開を生み,ヒリヒリとした勝負を味わえる。短い時間でサクッと勝敗がつくので,2人でちょっとだけ遊びたいときにピッタリだ。

|

親(先攻)は手札から1枚を出し,場札に同じ月の札(合札)があれば重ねるように合わせ取る。こうして取り札へと移動した2枚の札は自分のものとなり,役を作るための持ち札として使えるようになる。次に山札から1枚をめくって合札があれば合わせ取り,なければ捨て札として場に置く。これが1回の手番の大まかな流れだ。

どちらかが役を成立させて「あがり」を宣言する,もしくは8枚の手札がなくなるまで,親と子で交互に手番を繰り返していく。ラウンドが終了するごとに成立させた役の得点を集計し,全ラウンド終了後の合計得点が高いほうが勝利する。ラウンドの総数は12ラウンドが基本だが,「ホロの花札」ではサクッと終えられる3ラウンドの合計点で競う形だ。

|

|

★「こいこい」が生む欲望のジレンマ

前述のように,持ち札で役を成立させたプレイヤーは,その時点でラウンドを終了させる「あがり」,またはラウンドを続行させる「こいこい」を宣言できる。さらなる役を成立させ追加点を得られる延長戦のようなもので,相手との点差を広げられるまたとないチャンスとなる。

だが安易な「こいこい」には要注意! 宣言後に役を先に作られると,相手に2倍の点数であがられてしまうデメリットがあるのだ。自分は得点をもらえず,エグめのしっぺ返しを食らうことになる,まさに諸刃の剣だ。「こいこい」はこのルールの醍醐味ではあるが,逆転を狙いたいとき,勝ち筋が明確に見えているとき以外は,さっさと「あがり」を宣言するほうが賢明だろう。

★役に始まり役に終わる

「こいこい」で重要になるのは,「どれだけたくさんの札をとれたか」ではなく「どれだけ早く役を作れるか」。相手より先にあがるには,手札と場札,取り札の状況を見ながら最速で作れる役を考え,「取るべき札」を見極めなければならない。役を知らなければ勝ち筋は見えてこないのだ。

役の内容を見れば優先度の高い札がおのずと見えてくるとは思うが,初めのうちは「花見で一杯」「月見で一杯」に使う,「桜に幕」「芒に満月」「菊に盃」の3枚をとりあえずとっておくスタンスでOK。この3枚は少ない枚数で役を作れるうえ,複数の役に発展させられる便利な札だからだ。これらの札を確保することは「最速のあがり」を目指せるだけでなく,相手の役の成立を遅らせることにもつながる。

慣れてきたら相手の取り札の状況を見て,役を作らせないような札を選びとる立ち回りも意識しよう。札の取り合いをする花札においては,「相手が望む札を取らせない」ことも立派な戦略だからだ。

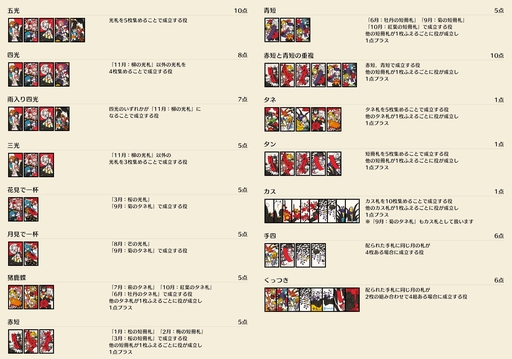

<役一覧>

|

積み重ねた札が最後にものを言う 〜花あわせ〜

花札で最も知られているルールといえば「花あわせ」。最大3人での対戦を楽しめ,獲得した札と成立させた役の点数で競い合う。「こいこい」のような延長戦はなく,全員の手札がなくなるまでじっくりと点取り合戦を楽しむ遊び方だ。

「こいこい」のように役が完成した時点での「あがり」がないため,役を成立させる早さよりも,高い得点を見込める役や札を狙って立ち回るのがポイントだ。得点を稼ぐための戦略はもちろん,ほかのプレイヤーの動きを読んで妨害に回るなど,多人数ならではの奥深いゲーム性を堪能できる。

|

対戦の流れは「こいこい」と大きく変わらない。親と子は手札から1枚を選び,場札に同じ月の札があれば合札として取り札に加える。続けて山札を1枚めくり,場札に合札があれば同様に取り札へと移動していく。選んだ手札,引いた山札ともに,合札がなければ捨て札として場に置かなければならない。

全員の手札がなくなった時点で1ラウンドが終了。各々が獲得した札と成立させた役に応じて得点計算を行い,プレイヤー間で精算する。これを3ラウンド(一般的な花札は12ラウンド)繰り返し,最終的な合計点で勝敗を決定する。

★「花あわせ」は点数の算出方法がちょっと複雑

ラウンドが終了したら,まず獲得した札の合計点から基準点※を引いたベースのスコアを算出する(光札20点,タネ札10点,短冊札5点,カス札1点)。出来役による点はいわばボーナスのようなもので,これをほかのプレイヤーから点を受け取る形で清算し,ラウンドのスコアを割り出す。点数のやりとりはちょっと面倒という人は,以下の計算式を使って済ませるほうが楽かもしれない。

※すべての札を取ったときの合計(264点)を人数で割った平均点。3人対戦の場合は264点÷3人=88点ということになる。

<3人で遊ぶ場合の計算式>

(自分の取り札の点数の合計)− 88+(自分の役の点数の合計)×2 −(ほか2人の役の点数の合計)=自分の得点

★とにかく高いものを獲りにいけ

「花あわせ」で求められるのは,点数の高い札をコンスタントに集めることだ。光札やタネ札といった高得点の札が,どの月のものかを把握して優先的に狙うのがセオリーとなる。また,役に関しては「花あわせ」特有のものがいくつかあるので,プレイ前にひと通り覚えておこう。

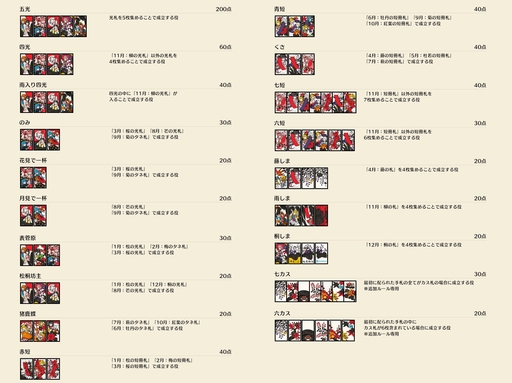

<役一覧>

|

9(カブ)に近いのどっちだ? 〜おいちょかぶ〜

「おいちょかぶ」は親と複数の子で勝負する多人数用の対戦ルール。札の月の合計を親と子で競い,一の位が“9(カブ)”に近いほうが勝利する。いわゆる花札版のバカラ,またはブラックジャックを想像してもらうといいだろう。

単なる数比べではなく,場に出ている4枚から勝てそうな札を選び,持ち点を振り分ける「賭け」の要素がキモ。親と子の数比べで勝利すれば,振り分けられた持ち点を得られ,最終ラウンド終了時の合計点で順位が決められる。運が試される遊びだが,9に近づけるために場札をもう1枚引くかどうかを,親と子で駆け引きする心理戦も見どころの1つだ。

|

「おいちょかぶ」では,月の数字そのものが札の強さを示す。1月の札は1,2月の札は2と数えていき,10月の札は10(=0)として扱う。勝負で参照されるのは一の位の数字のため,札の合計が15なら5,21なら1で勝負するということだ。

なおこの遊び方では,数字をイチ,ニとは数えず,ピン(1),ニゾウ(2),サンタ(3),ヨツヤ(4),ゴケ(5),ロッポウ(6),シチケン(7),オイチョ(8),カブ(9),ブタ(10)という特殊な呼び名を使う。8や9の数になると勝てるゲームということで,「おいちょかぶ」という名前がついたそうだ。

<対戦の流れ>

(1)子は場にある4枚の札に持ち点を振り分ける。複数枚に振り分けてもOK。

(2)全員の子が振り分けを終えたら,すべての場札に2枚目の札を裏向きで配布。子は自分が持ち点を振り分けた札のみ,親に見えないよう確認する。

(3)札に最も多くの持ち点を賭けたプレイヤーが,3枚目を引くかどうかを決定。

(4)親は山札から2枚目の札を引き,3枚目を引くかどうかを決定する。

(5)すべての場札を公開し,親と子で1組ずつ札の合計値(一の位)を比較する。

(6)子の数字が親よりも9に近ければ子の勝ち,遠ければ親の勝ちとなる。

(7)親が勝ったら子が賭けた持ち点を総取りし,子が勝ったら賭けた点を親の持ち点から受け取る。

※親を交代しながら一連の手順を5ラウンド繰り返す。

|

★数字の強さを覆す特殊役

勝敗は基本的に数字の強弱で決まるが,それを覆す特殊な役が存在する。代表的なのが,場札2枚で成立する「クッピン」と「シッピン」,3枚の札で成立する「アラシ」だ。9と1の組み合わせなら「クッピン」(親専用)となり,1と4の組み合わせなら「シッピン」(子専用),3枚の札がすべて同じ月だった場合は「アラシ」(親と子全員の役)となる。

これらの役が成立すると,数字の強弱に関係なくそのラウンドに勝利となる(親と子で役を成立させた場合は,役の強さで勝敗が決まる)。このように,数の読み合いだけでなく,役を引き寄せる運の強さが勝敗を左右するケースもあるのだ。

<役一覧>

|

こいこいしてなんぼ!〜ホロあわせ〜

「こいこい」をベースにした2人対戦用の「ホロの花札」オリジナルルール。特定のホロメンの札で成立するホロ役や,タレントの固有スキル,「こいこい」の宣言によって巻き起こる倍々ゲームなど,独自仕様によって脳汁が溢れ出すフィーバー展開を楽しめる。

|

|

取り札で役を作り,点数を競う大筋のルールと流れは「こいこい」と同様。親と子で手番を交互に繰り返し,手札と山札を使って場札を合わせ取って役の成立を目指していく。役を成立させたプレイヤーは「あがり」か「こいこい」を宣言でき,ラウンドを終了させるか,そのまま続行するかを選択できる。親と子で手番を交互にこなし,最終ラウンド終了時のトータルスコアで勝敗を決める。

★「こいこい」を「こいこい」で返してOKやで

通常であれば,相手に「こいこい」された状態で役を成立させると,即時あがりの扱いになってしまう。だが「ホロあわせ」では,どちらが「こいこい」しているかに関係なく,勝負を続行するかどうかを選べるようになっている。「こいこい」によって場の得点の倍率が上昇する仕様や,宣言をトリガーにタレントの固有スキルが発動することからも,「ホロあわせ」はまさに「こいこい」してなんぼのルールと言えるだろう。

|

|

<タレントスキル一覧>

百鬼あやめ/タレントスキル「奪っちゃう余」

場の得点の30%を自身の得点に移動する。

白上フブキ/タレントスキル「ゲーマー狐の実力」

こいこい以降に成立させた「出来役」の得点が増加する。増加量は「こいこい」する度に500%ずつ増え,最大1000%まで増加する。

大神ミオ/タレントスキル「ビッグゴッドミオーン」

持ち札の枚数に応じて自身の得点が増加する。1枚につき1%ずつ増加する。

さくらみこ/タレントスキル「みこみくじ」

自身の得点がランダムに増加する。みこ吉:150%,大吉:45%,中吉:20%,小吉:5%

★常識破りの「ホロ役」で大番狂わせも?

札に描かれたタレントたちを揃えて発動する「ホロ役」によって,一味違ったゲーム展開が生まれるのもポイント。「ホロあわせ」では,ホロメンが描かれた札を特定の組み合わせで2枚揃えると,役に応じた特殊効果が発動する。場札から1枚を選択して手札に加える,相手の手札を公開するなど,その効果はさまざま。対戦の流れを変えるきっかけを生むこともあり,花札公式ルールとはまた違ったプレイ感を味わえるはずだ。

|

<ホロ役一覧>

|

「ホロライブ ホロの花札」公式サイト

- 関連タイトル:

ホロライブ ホロの花札

ホロライブ ホロの花札

- 関連タイトル:

ホロの花札

ホロの花札

- 関連タイトル:

ホロの花札

ホロの花札

- 関連タイトル:

ホロの花札

ホロの花札

- この記事のURL:

キーワード

- PC:ホロライブ ホロの花札

- PC

- カードゲーム

- アドベンチャー

- ジェムドロップ

- ジェムドロップ

- プレイ人数:1〜4人

- PS5:ホロの花札

- PS5

- PS4:ホロの花札

- PS4

- Nintendo Switch:ホロの花札

- Nintendo Switch

- 企画記事

- ライター:わさび

(C)2016 COVER Corp. / (C)Gemdrops

(C)2016 COVER Corp. / (C)Gemdrops

(C)2016 COVER Corp. / (C)Gemdrops

(C)2016 COVER Corp. / (C)Gemdrops