連載

グラフィカルに表現された西洋的異文化解釈の極地「キルヒャーの世界図鑑 〜よみがえる普遍の夢〜」(ゲーマーのためのブックガイド:第41回)

|

「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。

その界隈ではかなり有名なのに,手を延ばそうともなかなか届かない存在……というものがある。高根の花とでも言おうか。

筆者はもう40年近く,幻想生物やモンスターの紹介に関わっているが,その過程で,いろんな方面から“アタナシウス・キルヒャー”なる名前を聞かされたり,目にしたりしてきた。それも決まって,奇怪な図像と共に。なのに本人は,別に絵描きではないらしい。

幻想世界に関する資料に目を通していくと,フランス文学なら澁澤龍彦,ドイツ文学なら種村季弘に必ず突き当たるが,この二人ともが,しばしばイメージの巨匠として,あるいはダ・ヴィンチに比肩される遅れて来たルネサンス人として,キルヒャーの名前を持ち出してくる。悪魔学の資料を漁っていても,例えば,かの有名な“燔祭のモロク神像”の出典が,キルヒャーの「エジプトのオイディプス」だということに行き当たる。

博学で膨大な著述がある人物らしいのに,訳書がぜんぜんない。やっと2013年に一冊「普遍音楽」が出たきりである。そんなキルヒャーの実像に迫れる絶好の書が,今回紹介するジョスリン・ゴドウィン氏による入門書「キルヒャーの世界図鑑」である。何と心惹かれるタイトルではないか。

新装版「キルヒャーの世界図鑑 〜よみがえる普遍の夢〜」

著者:ジョスリン・ゴドウィン

訳者:川島昭夫

版元:工作舎

発行:2023年3月20日

定価:3200円(+税)

ISBN:9784875025535

購入ページ:

Honya Club.com

e-hon

Amazon.co.jp

※Amazonアソシエイト

工作舎「キルヒャーの世界図鑑 〜よみがえる普遍の夢〜」紹介ページ

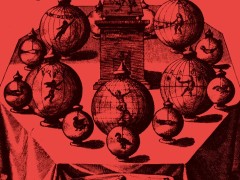

この本,実は初版は40年前の1986年である。本稿で取り上げるのは新装版だが,単にカバーが新しくなっただけではない。まず20ページ増えたおかげで,100点ほどだった図版が,40点も増えている! しかも旧版では線が潰れがちだったところが,全面リマスターで細部まで見やすくなった。よく分からぬ不思議な図像だったものが,精細になったことで余計に理解しがたくなるという,摩訶不思議な領域へと読者を誘ってくれる。

内容は大きく4部に分かれている。

「失われた知識の探求」と題された第1部は,キルヒャーの西洋での受け取られかたと,その略伝,それから画像が少ない書物の概論だ。訳者である川島昭夫の詳細な註があって嬉しいが,おそらく頭が痛くなるので後回しでよい。

ともかく第2部の「万物遊覧」が面白いので,まずはそこから読むことをオススメしたい。

ちなみに第3部は3人の識者による解説で,まず件の澁澤による(第1部より分かりやすい)キルヒャーの略伝と,今は失われたキルヒャー博物館について。続いて中国文学が専門の中野美代子氏による,中国とキルヒャーの関係。最後が博物学の泰斗・荒俣 宏氏による,キルヒャーの後継者3人の略伝が収録されている。

第4部は資料編で,前出の増補40点の「図像拾遺」と,キルヒャーの著作一覧,訳者によるあとがきである。

|

そんなわけで第2部を見ていこう。

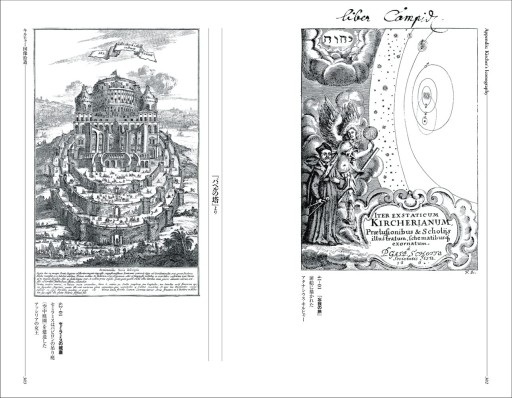

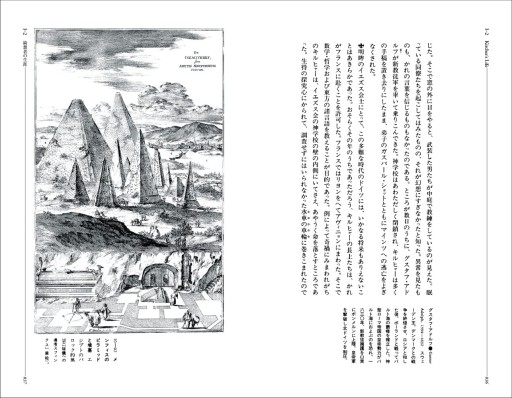

第1章と第2章は聖書の「創世記」をテーマに,ノアの方舟とバベルの塔をフィーチャーした図版が多く収録されている。

1602年,17世紀が始まってすぐのドイツで生まれたキルヒャーは,イエズス会の司祭となった。そんな彼の視点は,世界中のものごとをキリスト者としての視点でまとめ上げ,皆に知らしめることにあった。そこで駆使したのが,こうしたイラストというわけである。

ノアの方舟の建築現場,船の甲板三層の通路や部屋の一つひとつ,淡々と容赦なく訪れる大洪水の時間経過図など,どれも見応えがある。末尾には,洪水後の我々のよく知る世界に,洪水前の陸地を重ね合わせたメルカトル図法の世界地図もある。南極大陸(らしきもの)も描かれているが,正式に発見されたのは1820年頃なので,これは想像であろう。方舟に乗りこんだ番いの動物たちも詳細に図示されているが,まだ動物学がさほど発達していなかった時代である。人魚とかグリフィンなんかもいらっしゃる。

ちなみに各章を読み終わったら,資料編の「図像拾遺」に行き,その章に関係ある図をちらっと見てみると,より理解度とワクワクが増すこと請け合いである。

|

第3章のタイトルは「ラティウム」だが,これはなんのことはない,ローマ近郊のイタリアのことである。キルヒャーは戦禍や政敵から逃れるために多少ヨーロッパを転々としたが,最終的にはローマに落ち着き,そこで教師や神父としての本職のかたわら,さまざまな研究にいそしんだのである。

荘厳な風景ばかりで飽きるかと思った筆者の目に飛びこんで来たのは,一時期「恐竜が描かれているのでは?」と話題になった,パストリーナの幸運の女神フォルトゥーナの神殿にあった,ナイル・モザイク壁画の模写であった。

しかも,線画なのですごく見やすい。原画には読みにくいギリシア文字でキャプションが書かれているのだが,それもローマ字になっているので小学生でも読めてしまう。

実はこのナイル・モザイク画は,徳島の大塚国際美術館に複製があって,筆者もじっくり観察したことがある。対比してみると,大まかな構図は同じだが細部は異なり,問題の「恐竜?」な動物は,キルヒャーのものにはいないようだ。これは,元のモザイク画が一度崩壊したのが原因で,復元するときに差異が出たのだと思われる。こうして比べて見るだけで,絵に対する解像度がグンと上がることに興奮を抑えきれない。

|

第4章になると,テーマは何と「中国」に飛ぶ。

キルヒャーがイエズス会に所属していたのは前述のとおりで,彼らはインドに拠点を置いて,ネパールなどのヒマラヤ近辺,東南アジア,中国など東方への布教を熱心に行っていた。フランシスコ・サビエルが日本に来たのも,その一環である。

キルヒャーも中国行きを願い出たが,許されなかった。ゆえに遥か遠方より届く仲間の宣教師たちの報告書を舐めるように読み,引用し,自分の寸評を加えて本にまとめたのである。この部分は,我々が「描かれる立場のアジア人である」ところから,面白さが何倍にも跳ね上がる。

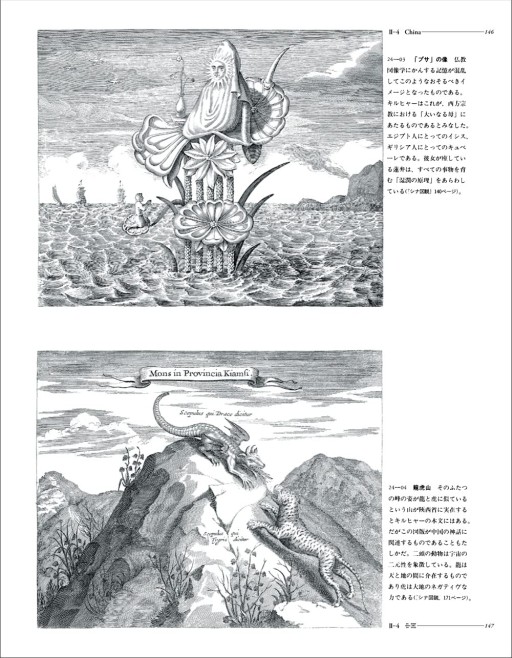

ともかく見てほしいのが,クトゥルーもかくやという「海上の蓮の上に鎮座まします観音もしくは仏陀」と,竜虎激突だけど図は明らかに「有翼のドラゴンと豹」というインパクトありすぎる二つが,なんと見開きに収まっているところだ。この破壊力はかなりのもので,頭をぶん殴られたような衝撃を受けた。

|

コブラや鳳凰のユルさにも癒されるが,ここで次の章に行く前に,第3部の中野氏の解説のページにある「日本の三面神と阿弥陀」の図像を見てほしい。氏は千手観音だと比定するが,これは筆者には興福寺の阿修羅像にしか見えない。勘違い的なバイアス込みで考えれば,むしろそっくりである。ほかにも空飛ぶ亀に猫っぽい生き物など,やりたい放題である。

誤解しないでほしいのだが,筆者はキルヒャーの不正確さを揶揄しているのではない。むしろ伝聞だけでここまで描いたことに感動しているのだ。文化が伝わるとき,それをどう受け取るか,解釈するかは相手次第だが,彼は彼なりに真剣だったのだろう。

第5章は「エジプトのオイディプス」で,これはキルヒャーの専門分野である。

彼はキリスト教的神学に基づき,全世界の人類は洪水後のノアの子孫であると確信していた。そして東方の文化の基点は,すべてエジプトにあると考え,たとえば観音とイシスは同源だと論じたのである。

これは後の比較神話学の先鞭と捉えられ,普遍的な大地母神のイメージを無意識ながら抽出したものと考えられる。その背景には,ユダヤの神秘学カバラ,メソポタミアの占星術,ヘルメス学など,多くのオカルト的な知識を貪欲に取り入れ咀嚼した,彼の広範な知識があったに違いない。

なおキルヒャーはヒエログリフを解読したり,漢字の成り立ちについて考察したりもしたが,ロゼッタストーンが見つかる前ということもあり,恣意的な感覚訳にしかなりえなかった。つまりは思い込みによるデタラメ訳というわけで,学問の発展によってこれが発覚したことで,その評価は地に落ちることになる。長らく邦訳が出なかった理由の一つがこれである。

第6章は「音楽」で,ここには今は失われた楽器の図や,楽譜などがある。

キルヒャーは,当時ヨーロッパで主流だったバロック音楽や教会音楽,のみならず,さまざまな地方の民謡,果ては動物や自然の音までを数学的な知見に基づいて説明し,これを「普遍音楽」と名付けた。そして音楽の目的は情緒や感情を揺るがすことだと喝破,バッハやヘンデルらの支持を得て,クラシック音楽の成立に一役買ったとされる。

|

第7章のタイトルは「普遍的魔術師」だ。

確かに,これまでの章にも増して魔術的な記述が増す章だが,実はここで見るべきは底に宿る科学の萌芽である。キルヒャーは持ち前の知的好奇心と想像力で,占星術を天文学にシフトさせている。さらに光を収束して港の船を焼く実証実験の図,幻灯機の設計図などもある。

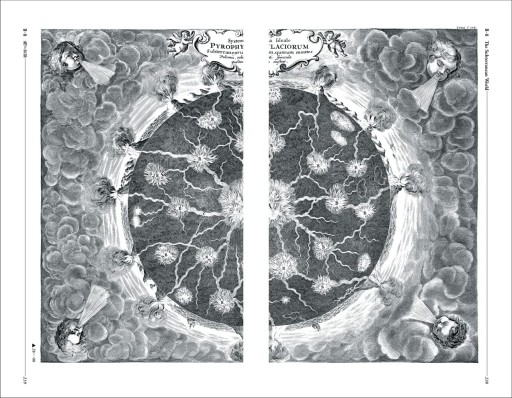

そして最後の第8章は「地下世界」。

地球内部を火と水の経路で描いた,文字どおりの図が圧巻だが,この地下世界とは「目に見えない隠された世界」という意味であり,地球だけでなく,あらゆるものの裏側へと想像の翼を広げている。月面図,太陽図,巨人,ドラゴン,バシリスクなど驚嘆すべき図像ばかりだが,荒唐無稽なものばかりではない。キルヒャーとその一派は顕微鏡による観察も重視しており,ペストの感染が細菌によるものと突き止めた功績も残している。

かように毀誉褒貶の激しいキルヒャーだが,再評価されつつある人物でもあり,過ちを恐れず信念と知的好奇心をもって未知の世界に挑戦したその勇姿に,筆者は今こそ拍手を送りたいと思う。

|

工作舎「キルヒャーの世界図鑑 〜よみがえる普遍の夢〜」紹介ページ

■■健部伸明(翻訳家,ライター)■■

青森県出身の編集者,翻訳家,ライター,作家。日本アイスランド学会,弘前ペンクラブ,特定非営利活動法人harappa会員。弘前文学学校講師。著書に「メイルドメイデン」「氷の下の記憶」,編著に「幻想世界の住人たち」「幻獣大全」,監修に「ファンタジー&異世界用語事典」「ビジュアル図鑑 ドラゴン」「図解 西洋魔術大全」「幻想悪魔大図鑑」「異種最強王図鑑 天界頂上決戦編」など。ボードゲームの翻訳監修に「アンドールの伝説」「テラフォーミング・マーズ」「グルームヘイヴン」などがある。

- 関連タイトル:

書籍/雑誌

書籍/雑誌 - この記事のURL: