レビュー

税込5000円以下のゲーマー向けアナログ接続型ヘッドセット20製品一斉検証。本当にコスパのいい選択肢はどれだ?

|

|

というわけで今回は,税込5000円未満で購入できるアナログ接続型のゲーマー向けヘッドセット20製品を集め,一斉検証してみることにした。いわゆる大手ブランドの製品だけで20製品集めるのはなかなか難しいのと,Amazon.co.jpには中国系ブランドによる安価な製品が大量にあるのとを受けて,今回は,まず大手ブランドに当たり,残りはAmazon.co.jpでレビュー数が150を超えているものを中心に集めている。

具体的なラインナップは以下のとおり。順番はブランド名のアルファベット順とした。

- Arkartech「G2000」

- Beexcellent「GM-1」

- BUTFULAKE「SL-100」

- Cooler Master「MasterPulse MH320」

- Creative「Sound Blaster Blaze」

- Creative「Sound BlasterX H3」

- エレコム「HS-MHW02BK」

- Etpark「X000KHYUNL」

- HORI「ゲーミングヘッドセットAIR STEREO for PlayStation 4 WHITE」

- HyperX「Cloud Stinger Core」

- アイレックス「Gaming Headset(オーバーイヤータイプ)ILX4P180」

- KingTop「K11」

- ONIKUMA「K5」

- Plantronics「GAMECOM 318」

- SHARK ZONE「H10 Gaming Headset」

- SOULBEAT「LB-901」

- SteelSeries「Siberia P100 Lightweight Gaming Headset」

- Trust Gaming「GXT 310 Radius Gaming Headset」

- Trust Gaming「GXT 322 Carus Gaming Headset」

- Xiberia X「V10」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公正を期すためにあらかじめお断りしておくと,いま挙げた製品のうち,Creativeブランドの2製品はクリエイティブメディア(※日本法人)から,HyperXブランドの1製品はKingston Technology(※台湾法人)から,PlantronicsとSHARK ZONE,SteelSeries各1製品はゲート(※販売代理店)から,Trust Gamingの2製品はエンジェルシステムドットネット(※販売代理店)からそれぞれ貸し出しを受けている。それ以外の製品はすべてAmazon.co.jpで購入したものだ。

「借りたから褒める」といった手心は加えない,というか,計測に手心など加えようもないのだが,念のため。

計測と試聴で確認するヘッドフォン出力およびマイク入力品質

直前で「計測」という話をしたが,2018年5月現在,4Gamerのヘッドセットレビューでは,

- ヘッドフォン出力テスト:ダミーヘッドによる測定と試聴

- マイク入力テスト:測定と入力データの試聴

を行うルールになっている。

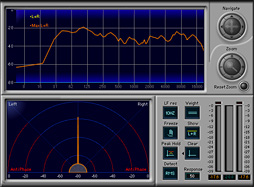

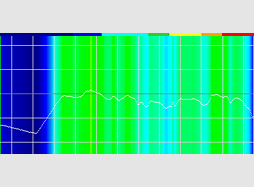

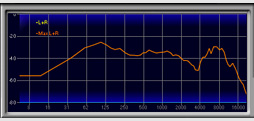

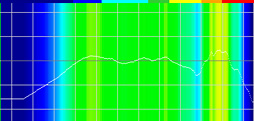

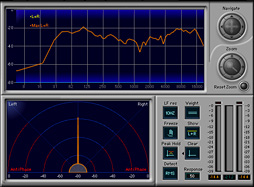

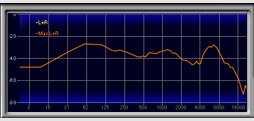

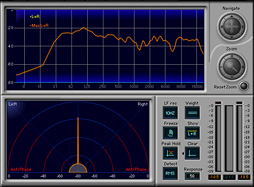

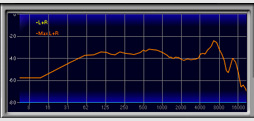

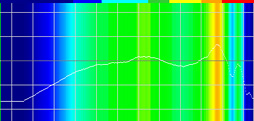

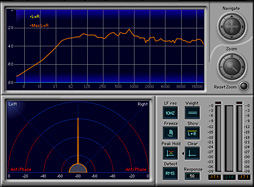

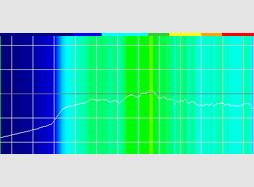

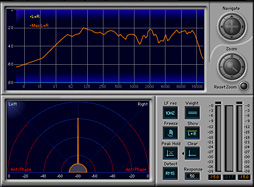

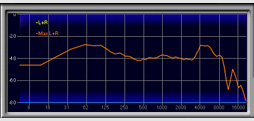

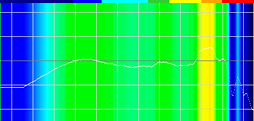

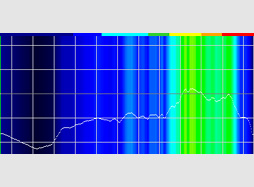

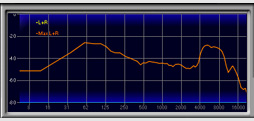

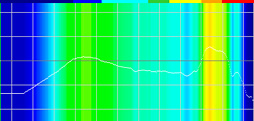

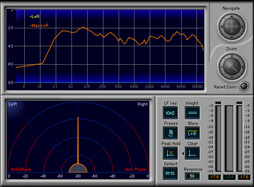

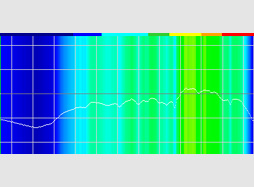

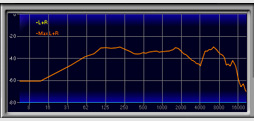

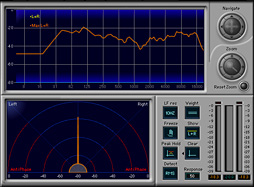

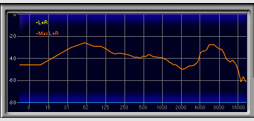

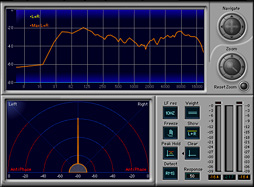

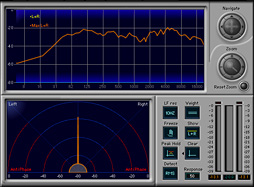

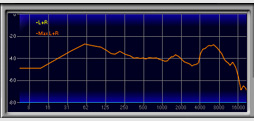

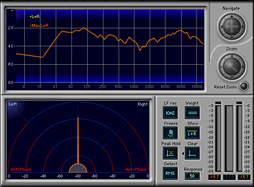

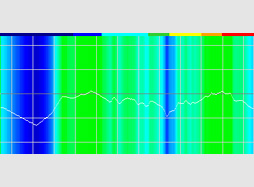

ヘッドフォン出力時の測定対象は周波数特性と出力遅延だが,アナログ接続型ヘッドセットでの遅延計測にはほぼ意味がないため,今回は周波数特性のみを計測する。具体的なテスト方法は別途まとめてある「4Gamerのヘッドセットレビューなどにおけるヘッドフォン出力テスト方法」のとおりだ。

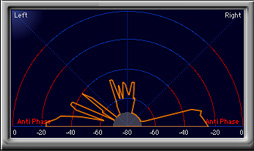

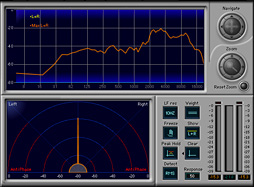

マイク入力の測定対象は周波数特性と位相特性で,こちらも具体的なテスト方法は「4Gamerのヘッドセットレビューなどにおけるマイクテスト方法」にまとめてあるので,興味のある人はそれぞれ参考にしてもらえれば幸いだ。

|

|

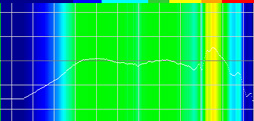

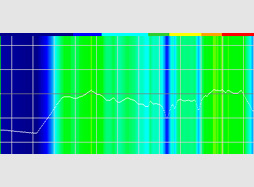

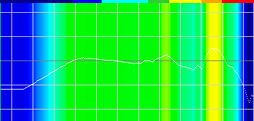

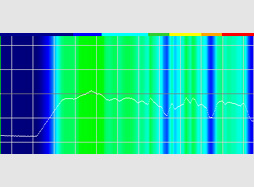

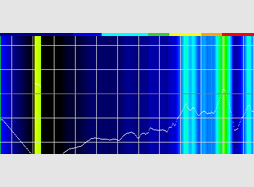

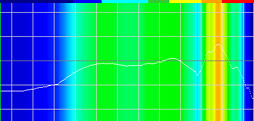

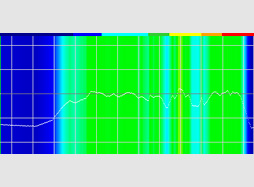

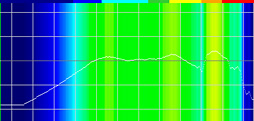

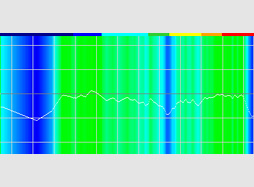

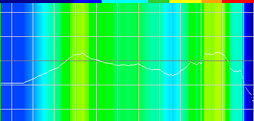

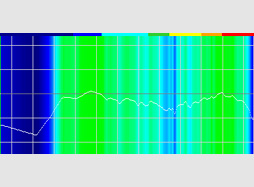

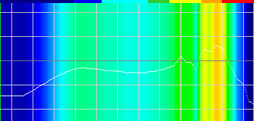

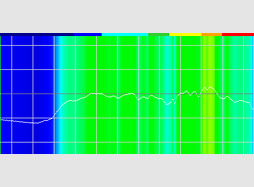

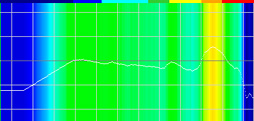

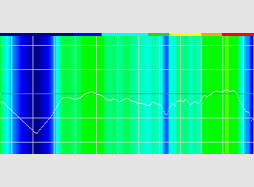

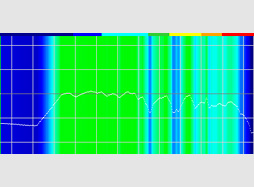

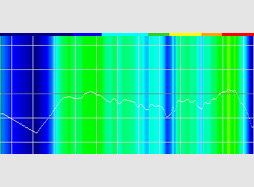

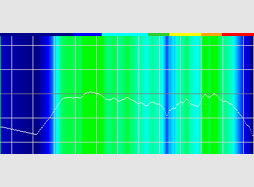

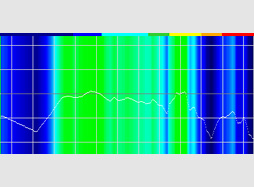

この画像では,リファレンスに近ければ近いほど黄緑になり,グラフ縦軸上側へブレる場合は程度の少ない順に黄,橙,赤,下側へブレる場合は同様に水,青,紺と色分けするようにしてある。

差分画像の最上段にある色分けは左から順に重低域(60Hz未満,紺),低域(60〜150Hzあたり,青),中低域(150〜700Hzあたり,水),中域(700Hz〜1.4kHzあたり,緑)中高域(1.4〜4kHzあたり,黄),高域(4〜8kHzあたり,橙),超高域(8kHzより上,赤)を示しているので,合わせて参考にしてほしい。

といったところを踏まえ,20製品を順に見ていこう。それにあたって,記事中に出てくる専門用語を以下,簡単に紹介しておくので,参考にしてもらえればと思う。

■本稿に頻発する用語集

- ロールオフ:周波数特性グラフ中,低域の下限と高域の上限は,そのハードウェア自体や集音する部屋の音響特性の影響を受けて落ち込んでいくが,その状態のこと

- エコー:自分の発した声がヘッドセットのヘッドフォンから聞こえる山びこ現象

- ヒスノイズ:高域の「サー」というノイズ

- ハムノイズ:電気的な「ブーン」というノイズ。通常は低域に発生することが多い

- ブーミー:低域が強すぎ,結果として音が濁って聞こえること

- プレゼンス:2kHz〜4kHz付近の周波数帯域。プレゼンス(Presence)という言葉のとおり,音の存在感を左右する帯域であり,ここの強さが適切だと,ぱりっとした,心地よい音に聞こえる。逆に強すぎたり弱すぎたりすると,とたんに不快になるので,この部分の調整はメーカーの腕の見せどころとなる。

- クリスピー:音にカリッとした輪郭が感じられる場合に使われる表現。プレゼンスから高域の強さが適切だとこのように聞こえることが多い

- 位相:「ステレオ位相」のこと。2chステレオで左右から同じ音を再生したときに音のずれがなければ「位相が正しい」ことになる

税込5000円以下のゲーマー向けヘッドセット一斉検証

■Arkartech「G2000」

|

- メーカー名:未詳

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:3極3.5mmミニピン×2

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2950円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

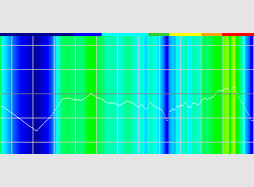

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

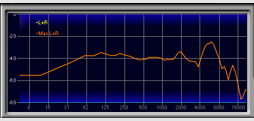

|

|

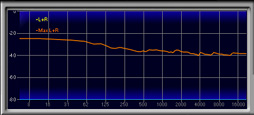

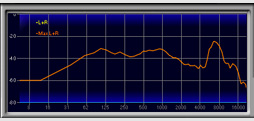

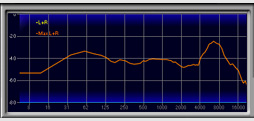

11kHzから高域が落ち込み始めるため,波形は一応低弱高強ながら,聴感上は低強高弱である。高域がいない分,相対的に低域は強めな印象だ。重低域はしっかり聞こえた。

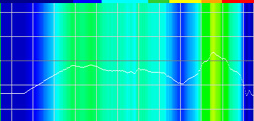

マイク入力波形&試聴評価

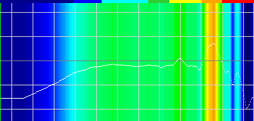

|

|

低強高弱なので落ち着いた音。ネットワーク越しだと帯域幅が狭く,サンプリングレートが低くなって,いきおい,高域がばっさり削られるため,低域が相対的に強調されるのだが,その場合,「何を言ってるかを理解するための情報」が集中している中域からプレゼンス帯域が相対的に弱くなって,何を言ってるか少々分かりづらくなる可能性もある。

エコーは大声を出したとき若干入る程度。高域にはヒスノイズが乗るものの,ほとんど気にならないだろう。

まとめ

ヘッドフォン出力はとにかく11kHzより上の高域が落ちてしまうのが痛い。これさえなければ「割とよい製品」と言えたのではないかと思う。マイク入力品質は悪くないが,ネットワーク越しだと何を言っているか少し分かりづらくなる可能性がある点に注意したい。

なお,PlayStation 4やNintendo Switchで利用するには変換アダプターを別途用意する必要がある。

■Beexcellent「GM-1」

|

- メーカー名:未詳

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2499円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

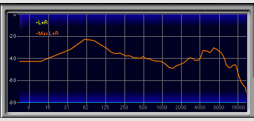

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

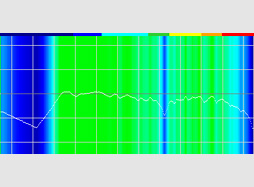

|

|

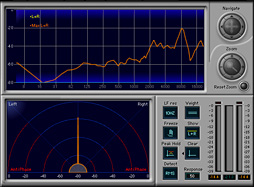

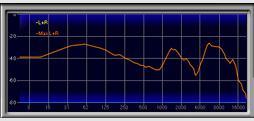

波形上の見た目は5〜9kHzの山が大きな低弱高強型なのだが,実際には低域が強く,高域が弱く感じられる。3.5kHz付近が10dB以上落ち込んでいるからかもしれない。ここはいわゆるプレゼンス帯域なので,ここが削られると良くも悪くも落ち着いた音になるからだ。

低域はブーミーに感じられるくらい強いので要注意。

マイク入力波形&試聴評価

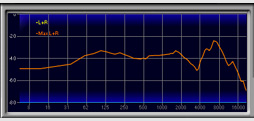

|

|

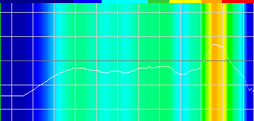

ドンシャリ型で16kHz付近まで存在するため,かなり「いい音」で集音できる。オンラインゲームだと1.5kHz〜4kHzくらいを強調する傾向にあるので,何を言っているか分かりづらいと文句を言われる心配はなさそうだ。

まとめ

ヘッドフォン部は,プレゼンスから高域が弱い低強高弱型である。低域はブーミーに感じるくらい強いため,そういう音質傾向が好きな人にはよいかもしれない。マイク特性は軽いドンシャリで低ノイズ。エコーも少ない。

■BUTFULAKE「SL-100」

|

- メーカー名:Shenzhen City Huafeng wealth Trading

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2180円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

Amazon.co.jpでレビュー600超えの製品があるのだが,その2017年モデルとされているほうをテストに用いる。

音は波形のとおりの低強高弱型で,低域が強い状態でバランスが取れているため,6kHz付近にある山は,必要以上に強くは聞こえない。ただ,中域である1.4kHzに存在する小さな山がちょっとピーキーな印象を与えている。また,超高域はあまり存在しない。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

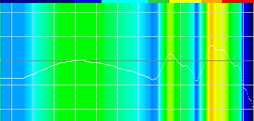

比較的素直な低強高弱で,かつプレゼンスに強調がないため,全体的にクセのない,落ち着いた音になっている。ノイズも少なく,扱いやすい。ただ,プレゼンスの強調がないので,ネットワーク状況次第ではボイスチャット相手に声が伝わりにくくなる可能性はある。

まとめ

ヘッドフォン出力は超高域が存在しないものの,低強高弱型の音質傾向が好きなら音楽も聞けるレベル。マイクはクセがない低強高弱型なので,ネットワークを通した,狭帯域かつ低サンプリングレートの環境だと,ボイスチャット相手に「何をしゃべっているか」が伝わりづらいこともあると思われる。■Cooler Master「MasterPulse MH320」

|

- メーカー名:Cooler Master Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:3極3.5mmミニピン×2

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト,パソコンショップ アーク

- 実勢価格:4472円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp),4514円(※2018年5月2日現在,パソコンショップ アーク)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

500Hz〜1kHzのところに存在する台形上の山のため,中域が強調されて聞こえる。端的に言っていい音ではない。低域は存在するが,重低域はあまり存在しないため,コンテンツによっては重心が軽く感じられる。

高域はきちんと存在するものの,500Hz〜1kHz付近にある中域の山の後ろに隠れてしまう印象だ。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

低域のハムノイズと高域のヒスノイズは,しゃべっているときにも結構聞こえる。エコーはない。

何を言ってるかは確かに分かるものの,声のボディ部分がほとんどないため,ひょろひょととした感じに聞こえる。

まとめ

出力は500Hz〜1kHzの山で台なしになっている印象だ。一方の入力は,ボディがない。いくらなんでも8kHzの山がピーキーにすぎるだろう。なお,PlayStation 4やNintendo Switchで利用するには変換アダプターを別途用意する必要がある。

■Creative「Sound Blaster Blaze」

|

- メーカー名:Creative Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:3極3.5mmミニピン×2

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:クリエイティブストア

- 実勢価格:2678円(※2018年5月2日現在,クリエイティブストア)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

ドンシャリの「ドン」,つまり低域が非常に強く聞こえる。低域がマスクすることもあって高域の音抜けはよくないものの,相応に高い帯域まで存在する印象はある。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

3.5kHz付近にピークがある低弱高強型なので多少鼻づまり気味に聞こえるが,狭帯域かつ8kHz程度――つまり有効な周波数が4kHz程度――の低サンプリングレートなネットワーク越しであればこれくらいのほうがよいと思われる。

エコーはよほど大声でない限り発生しない。ヒスノイズはわずかに確認できるレベルだ。

まとめ

最近あまり見かけない低強高弱型のヘッドフォン出力特性なので,このタイプをこの価格帯を探しているなら検討に値する。入力もほどほどの低弱高強で実用的だと思われる。メーカー直販限定であることと,PlayStation 4やNintendo Switchで利用するには変換アダプターを別途用意する必要があることは押さえておいてほしい。

■Creative「Sound BlasterX H3」

|

- メーカー名:Creative Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:4270円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

高域は10kHz付近から落ち込み始めるせいか,今ひとつつ音抜けが悪く,フィルタリングされているように感じられる。このザラッとしている感じは350〜1.3kHz付近の山が原因かもしれない。

低域は,音楽を聞いていて違和感がないレベルでは存在している。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

800Hz付近にピークがあるせいか,鼻づまり感が強い。また,右肩下がりなこともあると思うが,高域まで集音しているのにかかわらず,高音が存在しないように聞こえる。

エコーは結構入る印象。高域のヒスノイズは少ないものの,低域のハムノイズは聞こえる程度に乗る。

まとめ

出力は高域がザラついてフィルタリングされているように感じるところが残念だ。入力も高域が存在しないように感じられるのが惜しい。■エレコム「HS-MHW02BK」

|

- メーカー名:エレコム

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2786円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

波形は明らかな低弱高強ながら,割としっかり低域は存在する。6kHz付近の大きな山と2kHz付近の小さな山があり,かつ低域が相対的に弱めのバランスなので,高域が存在しない割に明るめの音で聞こえた。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

グラフ波形のとおり,低域がしっかり存在して,プレゼンスはないという,軽いドンシャリなので聞きやすい。ただ,低域が一番強いため,明るい音とは言いがたい。どちらかというと落ち着いた声になる。

入力感度が高いので,若干マイク入力レベルは下げたほうがいいだろう。

まとめ

MONSTER HUNTER WORLDコラボモデルというユニークな選択肢は,明るい音色が好きなら音楽も聴けるレベルとまとめられる。マイクはフラットに近い低強高弱の軽いドンシャリなので,よくも悪くも落ち着いた音で集音される。PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があるので,その点は要注意。

■Etpark「X000KHYUNL」

|

- メーカー名:未詳

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:1399円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

|

エンクロージャとイヤーパッドのサイズ的に「ほぼオンイヤー型」と言って差し支えないと思う。一般にオンイヤー型は耳の上に“載せる”ような装着感になり,安価な製品だと低域が抜けがちなのだが,本機の場合,低域は比較的しっかりと存在しているため,低音が足りないと思うことはあまりなかった。

ただ,3.8kHz付近の比較的大きな谷が原因か,全体としては幕がかかったような印象がある。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

プレゼンスが強調されておらず,フラットなので,妙なクセがなく扱いやすい。明瞭度も100Hz以下が削られているせいか,まずまず。ただ,エコーが大きく,またノイズが多めに集音される点は注意が必要だ。

まとめ

個体の問題だと信じたいが,逆相なのでヘッドフォンは聞くに堪えない。極端に安価な製品だと,最低限の出荷前品質チェックもなされていない可能性があるということなのだろう。マイクは,周波数特性的にはクセがなく扱いやすいものの,エコーとノイズが分かりやすく出てしまう。

■HORI「ゲーミングヘッドセットAIR STEREO for PlayStation 4 WHITE」

|

- メーカー名:HORI

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:3200円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

完全なオンイヤー型。ゆえに低域が弱くなりがちなのだが,低域はしっかり再生できている。ただ,逆に高域はやや籠もった印象だ。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

台形のピークとそれ以外とで出力の違いが大きく,結果,鼻づまりに聞こえる。また,特性グラフのとおり低域は大幅にカットされる。

明瞭度自体は高いので,ユーザーが何を言っているかはネットワーク越しに相手へ伝わりやすいはずだ。

オンイヤー型で音が漏れ気味なためか,エコーを若干拾うのは気になった。

まとめ

低強高弱型のため落ち着いた音で聴けるが,音抜けのよい,明るい音が好みのユーザーだと,高域不足を感じる可能性が高い。マイクはプレゼンスを強調した低弱高強型なので,ネットワーク越しに何を言ってるかは聞き取りやすい。PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があるので,その点は要注意だ。

■HyperX「Cloud Stinger Core」

|

- メーカー名:Kingston Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:4980円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

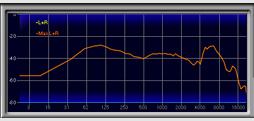

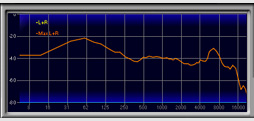

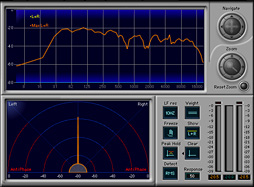

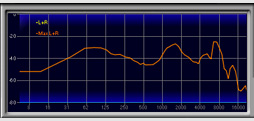

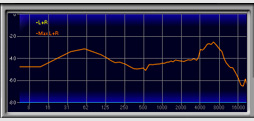

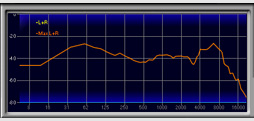

しっかりとしたドンシャリで,低域は強く,それに負けないくらい高域も再生されるため,全体的に音抜けがよくカラッとした音質傾向になっている。かつ,音の輪郭がはっきりしていてクリスピーだ。

波形を見ると高域が耳に痛そうだと思うかもしれないが,低域もしっかりしているため,相対的に低域のドンと高域のシャリのバランスが取れており,そういう心配は無用である。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

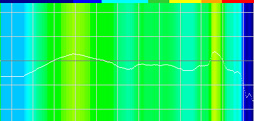

わずかにエコーが入るが気にならない程度。高域のヒスノイズはそれなりに集音するが,こちらも声の邪魔をするレベルではない。

2.5kHz〜6kHzに強調があるので,どうしても普通に録音すると鼻づまりっぽくなる。ただ,オンラインゲームでは帯域の都合でヒスノイズも削られるため,何を言っているかは伝わりやすいはずだ。

まとめ

税込約5000円という実勢価格からすれば驚異的なヘッドフォン出力音質傾向。マイク側も,無駄にハイファイを目指すのではなく,高価格帯モデルと同様の,プレゼンス帯域が強いマイクを選んでいるため,ゲームで実用的だ。付け加えると,装着感も良い。イヤーパッドはメッシュタイプで,かちっとした装着感がある。強いて言えばケーブルが両側から出ているので少し邪魔かもというのと,PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があることくらいか。

■アイレックス「Gaming Headset(オーバーイヤータイプ)ILX4P180」

|

- メーカー名:アイレックス

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:4054円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

低域は,音楽の有効範囲である60Hz付近まではそれほど落ち込んでいないので,重心こそ軽く感じられるものの,それなりには聞こえる。6kHz付近の高域はしっかりと強めなのだが,4kHzを中心とした大きな谷のせいか,籠もった印象になり,また味気なさも感じる。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

プレゼンスが強調されておらず,フラットに近いドンシャリなので,良くも悪くも「普通にちゃんと聞こえる」。ただし,重低域まで集音してしまうので低域が強く,少し明瞭度に欠ける印象がある。

まとめ

ヘッドフォン出力は高域が存在しない印象で,幕がかかったような印象がある。マイクは妙なクセがなく,価格帯を考えれば使いやすいと言っていいだろう。PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があるので要注意。

■KingTop「K11」

|

- メーカー名:未詳

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2880円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

音の輪郭を司るプレゼンス帯域である2kHz付近がかなり弱く,その後すぐ高域を担当する6kHz付近の山があるため,音の輪郭がなく,シャリシャリだけが強調されてしまう。低域は強すぎることなくきちんと存在しているので音楽も聴けなくはないが,いかんせん2kHz〜6kHz付近のアップダウンが大きく,クセの強い音質傾向と言わざるを得ない。

装着時にイヤーパッドの下側が少し浮くのも気になった。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

ドンシャリ型で16kHz付近までいるのでいい音で集音される。本機では1.5kHz付近から4kHzまでを強調する傾向にあるので,オンラインゲームの狭帯域かつ低サンプリングレートな環境でも,何を言ってるかボイスチャット相手に伝わりづらいということはなさそうだ。

ノイズはそれほど多くないが,エコーは多め。

まとめ

ヘッドフォン出力は,2kHz付近の谷と6kHzにある山の頂点との間で30dB近くもギャップがあり,このせいで一瞬位相ずれしたかのように聞こえるが,基本的には低域から高域までしっかり出ている。マイク品質は結構よいが,エコーが多いのには注意が必要だと感じた。

■ONIKUMA「K5」

|

- メーカー名:Shenzhen Ouni Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:あり(USB給電)

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2499円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

高域の山が強くないこともあり,聴感上は低強高弱の右肩下がりに近い印象がある。また,10kHz以上が弱いせいか,音の抜けはそれほどよくない。

重低域は強く,低域もしっかり存在するが,高域をマスキングするわけではないようだ。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

声は思ったより明るめで明瞭度も高く集音でき,ネットワーク越しでも何を言っているかは伝わりやすいレベルだが,エコーは結構乗り,ヒスノイズも相応に乗る点は注意が必要だろう。

まとめ

出力は低強高弱が好きな人なら割とよいかもしれない。高域が落ち込むのを除いて妙なピークはなく,それを反映した低強高弱の音質傾向になっている。マイク入力は明瞭度こそ高いもののエコーが結構乗るため,使う場合は,入力感度をPC側で下げるなどの対策を講じたほうがいい。

PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があるので,その点はご注意を。

■Plantronics「GAMECOM 318」

- メーカー名:Plantronics

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:パソコンショップ アーク

- 実勢価格:3796円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

|

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

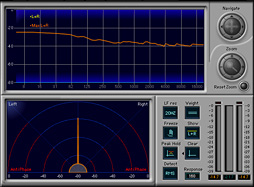

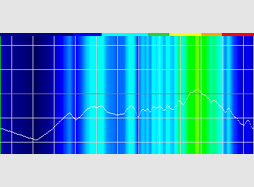

3.5kHz付近を落としているのは意図的だと思うが,このおかげでプレゼンス帯域が耳に痛くない。また,6.5kHz付近が強いので音の抜けはよく,同時にやりすぎてシャリシャリした状態にもなっていない。低域もちょうどいい強さで,高域とのバランスを保てている。重低域も十分にあって,全体的にスムーズに音が出ている印象だ。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

超高域まで落ち込まないせいか,オンイヤーに近い製品仕様だからかは分からないが,いずれにせよエコーの多さが気になる。また,高域から超高域がしっかり存在するため,ヒスノイズも若干多めだ。

ただ,全体として音質傾向は非常にクリアで明瞭度も高い。狭帯域&低サンプリングレート環境のゲーム用オンラインネットワーク越しでも2〜4kHzの強調は残るので,何を言ってるか伝わりやすいだろう。

まとめ

オンイヤー型に近いエンクロージャおよびイヤーパッド形状を採用するヘッドセットに限定すると,今回テストしたヘッドセットの中で最も出力品質がいい。あまりシャリシャリせず,同時に音抜けがいいのは印象的だ。入力は周波数特性的には良好ながら,いかんせんエコーが多い。ヒスノイズはネットワーク越しだと気にならないはずだが,入力レベルを下げめにしてエコー対策する必要は出てくる可能性がある。

■SHARK ZONE「H10 Gaming Headset」

|

- メーカー名:Sharkoon Technologies

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:3極3.5mmミニピン×2

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト,Aパソコンショップ アーク

- 実勢価格:2945円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp),3596円(※2018年5月2日現在,パソコンショップ アーク)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

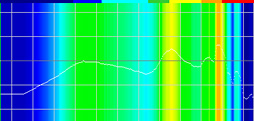

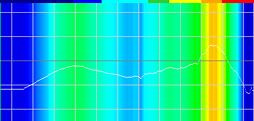

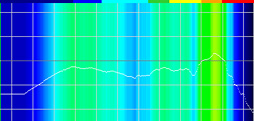

3.5kHz付近を落としているおかげでシャリシャリせず,同時に6kHz付近もしっかり強調できており,音抜けがいい。音楽を楽しむのにも十分だろう。

重低域含め,低域もしっかり存在する。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

エコーがほとんど聞こえないのはよい。低域のハムノイズ,高域のヒスノイズは若干存在するが気にならないレベルだ。

明瞭度は比較的高いほうで,かつノイズも少ないので,ネットワーク越しでも何を言ってるか伝わらないということはないはずである。

まとめ

落ち着いた出力音質で,かなりよい音質傾向と言っていいように思う。入力は低弱高強型ではないものの,エコーもノイズ少ないため,ゲームに十分使っていけると思われる。

PlayStation 4やNintendo Switchで利用するには変換アダプターを別途用意する必要がある点は要注意だ。

■SOULBEAT「LB-901」

|

- メーカー名:未詳

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2890円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

2kHz付近に谷があり,すぐに6kHzにピークがあるためか,高域はけっこうシャリシャリして聞こえる。これは好みが分かれるだろう。

低域は強すぎることなくきちんと存在していて,重低域まで再生するので,音楽も楽しめるレベルにはある。

装着時にイヤーパッドの下側が少し浮くのは気になった。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

ドンシャリ型で16kHz付近まで存在するため,「いい音」で集音できる。ノイズも少ない。ただ,エコーは多い。

本機のマイク入力では1.5kHzから4kHz付近を強調する傾向にあるので,狭帯域かつ低サンプリングレート環境となるオンラインゲームであっても,ボイスチャット相手にしゃべっている内容が伝わらないということはまずないはずだ。

まとめ

ヘッドフォン出力は高域のシャリシャリしているのが人を選ぶだろう。ただ,明るい感じで,かつ重低域から低域が割と存在するので,まずまずの音だと感じる人はいるだろう。マイク品質は結構よい。ただエコーが多いのには注意が必要だ。

■SteelSeries「Siberia P100 Lightweight Gaming Headset」

|

- メーカー名:SteelSeries

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:なし(※エンクロージャ側にもコントローラなし)

- 変換ケーブル:なし

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:パソコンショップ アーク,Amazonアソシエイト

- 実勢価格:3980円(※2018年5月2日現在,パソコンショップ アーク),4747円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

グラフから想像されるよりはるかに低域は強いものの,高域も強いので,低域が高域をマスクする印象はなく,割と音抜けはよい印象。ただ,1.5kHzにある山のせいで,中域がピーキーな,なんとも気持ちの悪い音に聞こえる。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

エコーが非常に多く,ヒスノイズも多め。プレゼンス強調もなく,低域が高域より強いので,よく言えば「落ち着いた音」だが,帯域が狭くサンプリングレートも低いオンラインゲーム環境だとネットワーク越しに何を言っているか伝わりづらい可能性がある。

まとめ

SteelSeriesはArctisシリーズの市場投入をもってゲーマー向けヘッドセット市場で大復活を遂げたわけだが(関連記事),それより前の世代の製品ということもあり,いろいろ厳しい印象だ。ヘッドフォン出力は「音楽に向いているレベル」とはとても言えず,またマイク入力はとにかくエコーが多い。PCで使うには多くの場合変換アダプターを別途用意する必要があるので,その点も要注意である。

■Trust Gaming「GXT 310 Radius Gaming Headset」

|

- メーカー名:Trust International

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:なし(※エンクロージャ側にもコントローラなし)

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:パソコンショップ アーク

- 実勢価格:3002円(※2018年5月2日現在,パソコンショップ アーク)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

低域は80Hz付近が頂点で重心が高いものの,これといって低域の足りなさは感じない。むしろ問題は1.5kHz付近の山で,このせいで位相がずれたように聞こえてしまう。端的に述べて音質傾向はよろしくない。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

エコーはなく,高域のヒスノイズもないが,低域のハムノイズは乗りやすい。全体としてはドンシャリ型で,12kHz付近まで集音できるため,いい音で入力できるほうだ。本機は1.5kHzから4kHz付近を強調する傾向にあるので,狭帯域かつ低サンプリングレート環境のオンラインゲームでも何を言っているか伝わりづらくなるおそれはほぼない。

まとめ

エンクロージャおよびイヤーパッドのサイズ的に,オンイヤー型に近い装着感がある。それが理由かどうかまでは断言できないものの,出力側は1.5kHzの大きな山が災いし,音質的に「選ぶべきでない」製品の1つとなってしまっている。マイク側はエコーもヒスノイズも少ないので悪くないが,勧められるかと言えば厳しいと言わざるを得ない。

■Trust Gaming「GXT 322 Carus Gaming Headset」

|

- メーカー名:Trust International

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:なし(※本体側に出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ搭載)

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:パソコンショップ アーク

- 実勢価格:3866円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

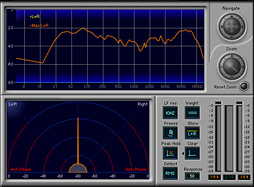

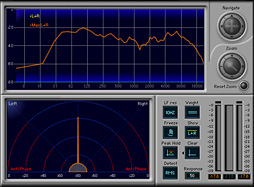

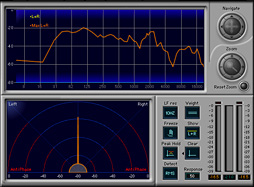

高域が強く,音の輪郭がはっきりしていてクリスピー。ハイハットなども籠もらない。ただ,その分だけ高域をきつく感じる人もいるだろうという音だ。

低域は高域ほど前に出てこないがしっかり存在しており,重低域もある。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

エコーもヒスノイズも多少あるが,ゲームのプレイ中は気にならないレベル。ドンシャリ型で12kHz付近まで存在するため,いい音で集音できる。マイクにウインドスクリーンを搭載してフィルタリングしているのが総ノイズ量の抑制に効いているのだろうか。

プレゼンス帯域の強調は少ないものの,1.5kHzから4kHzにかけては右肩上がり形状なので,マイク用の帯域が狭くサンプリングレートも低いオンラインゲームでも何を言ってるか伝わらないということはないはずである。

まとめ

出力品質はこの価格帯の中ではよい部類に入る。低弱高強型をこの価格帯で探すときは候補に入れるべきだろう。マイク品質も必要十分なレベルだ。

■Xiberia X「V10」

|

- メーカー名:Daksing Electronic Technology

- ヘッドセット本体側接続インタフェース:4極3.5mmミニピン×1

- インラインリモコン:出力音量調整ダイヤル+マイクミュート切り換えスイッチ

- 変換ケーブル:4極3.5mmミニピン×1→3極3.5mmミニピン×2

- LEDイルミネーション:なし

- 販売ページ:Amazonアソシエイト

- 実勢価格:2999円(※2018年5月2日現在,Amazon.co.jp)

ヘッドフォン出力波形&試聴評価

|

|

6.5kHz付近のピークが最も強いためか,超高域の落ち込みは確認できるもののそれほど気にならず,割と明るめな印象だ。低域もしっかり存在しているため,バランスのよい音に聞こえる。

マイク入力波形&試聴評価

|

|

USB接続のヘッドセットだと高域が落ち込むケースはよくあるが,本製品ではっそれよりもさらに低い帯域から落ち込み始めるので,非常にガサガサとした,悪い音に聞こえる。しかも2kHz付近のピークと相まって鼻づまりっぽい印象になるのがよろしくない。

まとめ

「普通に音を聴ける」レベルのドンシャリヘッドフォンに,音質傾向のよろしくないマイクを組み合わせた製品,といった感じである。ただゲームをプレイするだけならいいが,フレンドとボイスチャットをしながらゲームを進めていきたい人にはお勧めできない。20製品の検証で見えてきたこと,そして結論

以上,税込実勢価格で5000円未満(※2018年5月2日現在)かつアナログ接続型のゲーマー向けヘッドセット20製品を一気にテストしてきたが,こうやってエントリークラスの製品を横並びで比較すると,いろいろ見えてくることがある。

|

|

なぜこういうことが起こるかだが,これは,ゲーマー向けヘッドセットに限らないが,エントリークラスのオーディオ製品を展開しているブランドの間では,ODMメーカーの製品を買ってきて自社製品とすることが当たり前に生じるからである。

ODMというのは「Original Design Manufacturing」の略。委託された先のブランド名で製品をデザイン,生産することを指す。簡単に言うと,ODMメーカーがいくつかリファレンスデザインを作り,ブランドはその中から選んだり,場合によっては外観や機能面をカスタマイズしたりして差別化し,「独自の製品」として販売するというのが,ビジネス上の慣例となっているのだ。

なのでこのとき,最終製品の品質を決定するのはブランド側の製品ラインナップ設定や価格設定ではなく,ODMメーカーの設計能力ということになる。たとえばTrust Gamingの2製品は実勢価格だと900円も違わないのに対し,品質は天と地ほど異なるわけだが,こういう結果を見ると,「ああ,片方はよいODMメーカーに委託できたのだな」と判断できるというわけである。

もう1つは,多くの製品でマイク入力品質が似通っているということだ。独自のマイクを使っていると思われる製品もあったが,「マイクユニット自体は同じで,ハウジング(=音響設計)の違いで若干異なる周波数特性になっただけ」と思わせるものが非常に多かった。

おそらく,エントリークラスの価格帯で「使える」マイクユニットの選択肢は非常に限られており,それゆえに多くのODMメーカーがこぞってそれを採用しているということなのだろう。

なお,あえてここまで言及しなかったが,マイク入力の位相特性は今回すべて完璧だった。テスト対象の全製品でモノラル仕様のマイクを採用していると断言してしまって構わない。

……といったところを踏まえ,お待ちかねの結論だが,テスト結果からお勧めできる製品は以下のとおりとなった。

- ベスト:HyperX「Cloud Stinger Core」

- セカンドベスト:SHARK ZONE「H10 Gaming Headset」,Trust Gaming「GXT 322 Carus Gaming Headset」

まず,Cloud Stinger Coreは出力品質がテストした20製品の中で群を抜いて高く,また,マイクもテスト中に散見されたドンシャリ型ではなく,オンラインゲームの狭帯域かつ低サンプリングレート環境でも問題なく使える低弱高強タイプを採用している。接続インタフェースが4極3.5mmミニピン

今回テストした中で最も高価だが,総合性能も圧倒的なので,最もコストパフォーマンスのいい製品と言ってしまっていいだろう。

|

|

| H10 Gaming Headset |

|

| GXT 322 Carus Gaming Headset |

もう1つのセカンドベストとなるGXT 322 Carus Gaming Headsetは,Cloud Stinger Core以上に低弱高強タイプのヘッドフォン出力品質傾向なので,とにかく情報としての音を聞き取ることを重視する場合に有力な選択肢となる。マイクの品質がよく,変換ケーブルが付属し,やはりCloud Stinger Coreより1000円以上安価なのも重要なポイントだ。

あえて次点を挙げるならPlantronicsのGAMECOM 318か。出力品質は非常に高いものの,マイク入力時のエコーが多すぎるのが難点で,これを自分で調整できるならこちらもお勧めできると思う。

エントリークラスのヘッドセットは情報が出揃っていない点も多く,また,これといった公式発表もないまま,いつの間にか製品が入れ替わっていたりすることも多いので,なかなか「当たり」を引きにくいのが現実だ。それだけに,今回のテスト結果が読者がゲーマー向けヘッドセットを選ぶにあたって一助となれば幸いである。

Cloud Stinger CoreをAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

H10 Gaming HeadsetをAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

H10 Gaming Headsetをパソコンショップ アークで購入する

GXT 322 Carus Gaming Headsetをパソコンショップ アークで購入する

GXT 322 Carus Gaming HeadsetをAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

- 関連タイトル:

Sound Blaster

Sound Blaster

- 関連タイトル:

SteelSeries

SteelSeries

- 関連タイトル:

HyperX

HyperX

- 関連タイトル:

Plantronics Gaming

Plantronics Gaming

- 関連タイトル:

SKILLER,SHARK ZONE

SKILLER,SHARK ZONE

- 関連タイトル:

AIR

AIR

- 関連タイトル:

Trust Gaming

Trust Gaming

- 関連タイトル:

Cooler Master(旧称:CM Storm)

Cooler Master(旧称:CM Storm)

- この記事のURL:

キーワード

- HARDWARE:Sound Blaster

- サウンド

- Creative Technology

- クリエイティブメディア

- HARDWARE:SteelSeries

- SteelSeries(旧称:Soft Trading)

- Kingston Technology

- HARDWARE:HyperX

- Plantronics

- HARDWARE:Plantronics Gaming

- Sharkoon Technologies

- HARDWARE:SKILLER,SHARK ZONE

- HARDWARE:AIR

- 入力デバイス

- HORI

- ヘッドセット

- HARDWARE:Trust Gaming

- Trust International

- Cooler Master Technology

- HARDWARE:Cooler Master(旧称:CM Storm)

- エレコム&ロジテック

- HARDWARE

- レビュー

- ハードウェア購入ガイド

- ライター:榎本 涼

- 企画記事

(C)2010 Creative Technology Ltd. All rights reserved.

Copyright 2010 SteelSeries Aps