��赭��

�����������������������3��ϡ֥롼�ԡ��ס����եȿ��鷺��11�ܡ������뤬����븸�ΡȽ������������ൡ�ɤ��ӥ塼

�����ޤǤϥ�㡼��¸�ߤȤʤä�����������������������������Υ����ब¿�������Ƥ���80ǯ�夫��90ǯ�庢�����ޤ줿���ʤϤɤΤ褦�ʥ��ץ������ǽ��λҤ��ʤ��������ڤ��ޤ��Ƥ����Τ��������������Ƥ��κ��ʤϤ����˥��ݥå��ᥤ�����ä������ºݤ˥ץ쥤���ʤ��鿼�٤ꤷ�Ƥ�����

�����������������������1��ϡ�Barbie �ե��å����ǥ����ʡ��ס�����ꥫ�ν��������Ծ����夲���ѥ����˥����ӥ塼����

���ֽ���������������������ϡ�80ǯ�夫��90ǯ��ˤ��������ޤ줿�ǽ���ν��λҸ������������ӥ塼����û��Ϣ�ܤ�����1��ϥ���ꥫ����Ʋ�����̤�������ҥåȺ���Barbie �ե��å����ǥ����ʡ�������夲���ºݤ�ͷ�Ӥʤ��餽�����Ū�յ��˿���Ƥߤ褦��

- ������ɡ�

- PC

- ��赭��

- ��ӥ塼

- �饤����:�ߤ�

�����������������������2��ϡ֥����륺�����ǥ�ס�1985ǯȯ��Ρ����ܺǽ�����������ϡ��������Ǥ���Υ��塼�Ȥʥ����������ʤ��ä�

���ֽ���������������������ϡ�80ǯ�夫��90ǯ��ˤ��������ޤ줿�ǽ���ν��λҸ������������ӥ塼����û��Ϣ�ܤ�����2��Ͻ��λҤ��濴�������åȤΥ�����Ȥ��ƤϤ��ʤ�������Ȥ������֥����륺�����ǥ������夲���ºݤ�ͷ�Ӥʤ��餽�����Ū�յ��˿���Ƥߤ褦��

�������ൡ�Ϥɤ����ä��ؤ˸����ƺ���Ƥ���Τ�������������������������ؤ�ͷ�֤Τ�����Ȥ��ơ��㤨��ǤŷƲ��Nintendo Switch�Ϥ���������ǯ���ؤ��ڤ�����²���������ˡ������饯�ƥ��֥��ƥ�����Ȥ�PlayStation��Microsoft��Xbox�ϥ饤�ȥ����ޡ�����إ��������ޡ��ޤ��������ʤɡ��ʤ�Ȥʤ��������ͯ���ΤǤϤʤ�����������

�������������ޤ��ޤʥ����ൡ�����ޤ�ƤϾä��Ƥ��ä�������ȳ�����Ǥ⡤�ֽ��λҡפ�ᥤ�����åȤ˿����������ൡ�������������֤��������Ȥ����ΤϤȤƤ�������¸�ߤʤΤǤϤʤ�����������

���ܵ����ǾҲ𤹤��֥롼�ԡ����ϡ�����ʡֽ��λҸ��������ൡ�פȤ��ƻԾ��ĩ�路���ϡ��ɤǤ��롣�ܵ����Ǥϡ��ɤΤ褦�˽��λҤ��ʵ᤹��ϡ��ɤ��ä��Τ��䡤�������Ū�յ�����⤹�롣

�֥롼�ԡ��פˤĤ���

���롼�ԡ��ϡ�������ŻҼ���Υ�����Ȥ����Τ���������������1995ǯ10���ȯ�䤷�������ѥ����ൡ���������Υ�����ȳ��ϡ�PlayStation�������������������Ǥ�ȯ�䤷�Ƥ��ꡤ�������ǯ�ˤ�NINTENDO 64��ȯ�����Ƥ������ۤ��ˤ⾾���Ŵﻺ�Ȥ�3DO Interactive Multiplayer��SNK���ͥ�����CD���Х�����ȥ��åץ륳��ԥ塼�����ԥԥåȥޡ����ʤɤ��Ծ�˻������Ƥ��ꡤ���ޤ��ޤʲ�Ҥ������ൡ���Ȥ˥������Ƥ���������ä���

�������¤ӤƤߤ�ȡ�¾�Ҥ����ʤ�¿���ϡ�3D����ե��å����פ��CD-ROM�ס��֥ޥ����ǥ����פʤɿ���������������Ǥ����ä��Τ��Ф����롼�ԡ����Τʤ���Υ����å������ǡ�3D����ե��å��������赡ǽ�ʤɤ������Ƥ��ʤ������������֥������ץ��ȤǤ�����Ȥ����ȼ��ε�ǽ�ǽ��λҤο����Ϥ⤦�Ȥ�����

�����եȤϥ�������ˤ�6�ܤ��줿�Τ�����1996ǯ��4�ܡ�1997ǯ��1�ܤ�����û̿�˽���ä����ܺ�˴ؤ���������˾��ʤ��������Υ������ʤɤˤ���ۤܺܤäƤ��ʤ��Τǡ��ºݤ�������������

��1996ǯ�ʹߤΥ��եȤϼ��յ���Υޥ�������Ѥ������եȤ���������ʬ�����Υѥ������Ȥä��ꡤ����̡����ä���Ȥ��ä������ꥨ���ƥ��֤ʥ��եȤ���������

�����̣�������Ȥ����ɤ����˹��פ�����ǥ�����

|

|

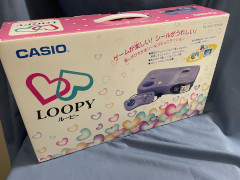

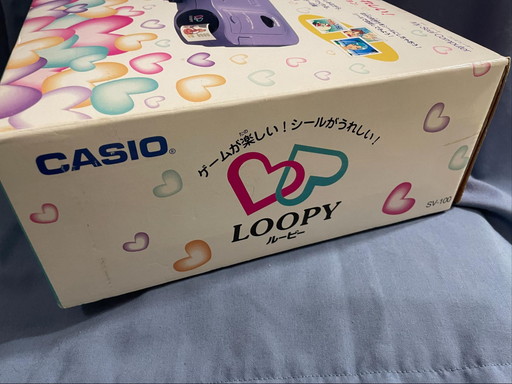

���ޤ������Τ䳰Ȣ�Ƥ���������Ȣ��̵���Υϡ��Ȥȥԥ��Dzİ��餷�������Ƥ��ꡤ�ܤ�����ǥ�����ȤʤäƤ��롣¦�̤ˤϡ��֥����ब�ڤ����������뤬���줷�������Ȥ�������å����ԡ�����Ƥ��롣

|

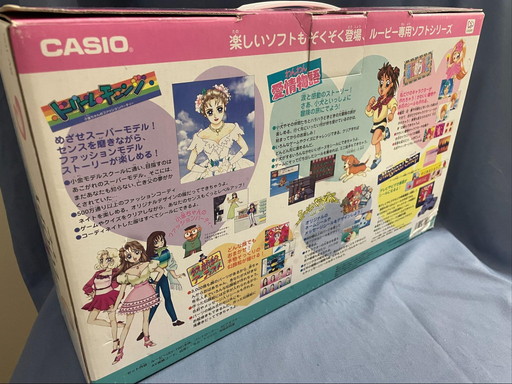

���̤ˤϥ���������եȤȤ����Ѱդ��줿6�����ȥ뤬��Ƥ��롣32�ӥå� RISC CPU����Ѥ��Ƥ��뤳�Ȥ���������Ƥ��ꡤ��ǽ���ΤϷ褷���㤯�Ϥʤ��褦����

|

�����Τˤϡ��Ÿ������å��˥��������ȥܥ��ꥻ�åȥܥ���˥����å��������ʤɤ�����äƤ��롣����Ū�ʤĤ���ϡ����������ɽŪ�ʥ����åȼ������ൡ�Ǥ��������ѡ��ե��ߥ����ʤɤ��Ѥ��Ϥʤ��褦����

|

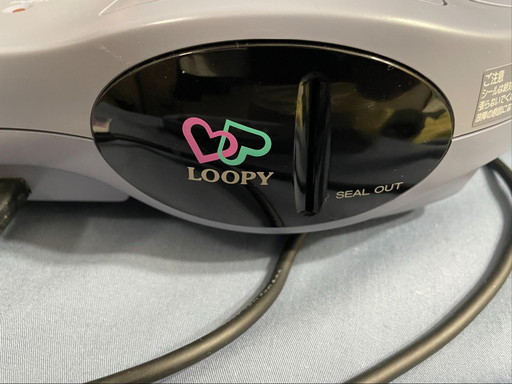

|

�����������礭�ʰ㤤�Ȥ��ơ����α�¦�ˡ�MY SEAL COMPUTER�פȽ줿�������ꡤ������ȥ������������ä������ȥ�å��åȤǤ��륹�ڡ������Ѱդ���Ƥ��롣

|

�����β��ˤ�2�ĤΥϡ��Ȥ������������������줿������ʬ�����ꡤ�������饷���뤬�ӽФ������ȤߤˤʤäƤ��롣

|

������ȥ�����ϡ�����������ABCD�Υᥤ��4�ܥ��������ȥܥ���˾�¦�̤�LR�ܥ����Ѱդ���Ƥ��롣�ܥ�����ϥ����ѡ��ե��ߥ���Ȥۤ�Ʊ��������ABCD���̾������֤���Ƥ���Τ���ħŪ����

�İ����������äƥץ��ȡ֤��ˤ���ɡ�

|

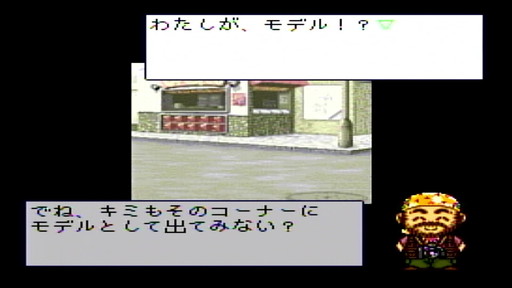

����������ϡ�������������ȥ���椫��3�ܤ�ץ쥤���ơ��������Ƥ�Ҳ𤷤Ƥ��������ޤ����֤��ˤ���ɡ���ץ쥤���롣

���ܺ��ҤȤ��ȤǸ���ɽ���ʤ顤�ֲİ������������ġ���������֤��Ȥ�������ʡס�����饯������ȱ�����������ܤ���Ȥ��ä���Υѡ��ġ��طʤβ����ʤɤ����ޥ�����������������ΰ��������Ǥ��롣

|

��ɮ�Ԥ��������Ƥߤ���Τ������顣���ˤ��襤�餷������饯�����������Ǥ������ɤι��ܤ�20�����Ѱդ���Ƥ���Τǡ��������ޥ�����ϤȤƤ�說�說���ʤ���ڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��������ʥѡ��Ĥ�ʤ�Ȥʤ�����Ǥ��������Ǥ⤫�襤������饯�����������Ǥ��롣

|

������Ǥ��ơ��٤����Ȥ����ޤǶŤꤿ���ͤμ��פ⥫�С����Ƥ��롣�ѡ��Ĥμ�������Ǥʤ����֤䤻�Ƥ��롿�դĤ����դȤäƤ���פ��η�����䡤ȱ��Ĺ����٤���Ĵ���Ǥ���ۤ�����Υѡ��Ĥ��ݤä��ޤ�ɽ����ѹ��Ǥ��롣���̤ˤ��ѡ��Ĥ����¤�ʤ�������������Ǥ�Ĺ��ȱ�����٤뤷������������Ǥ������Υǥե���Ȥ�ȱ��������Ǥ��롣

|

�����λ��塤����饯���������ޥ������Ƽ�ʬ�餷����ɽ�������ꡤƴ��Υ���饯�������ä���Ȥ��ä�ͷ�Ӥϰ���Ū�ǡ�¿���κ��ʤ˼��������Ƥ��롣���������ܺ���λ�����ܳ�Ū�ʥ������ޥ������Ѱդ��Ƥ������Ȥ϶ä��ۤ��ʤ�����ʬ��ɽ�����륫�����ޥ�����ǽ�Ȥ��Ƥ��ʤ�������

��ɮ�ԤϤ��������������ޥ������Ǥ�Ť�Τ����դǤϤʤ��Τ���������ʥץ쥤�䡼�Ǥ��䤹�����ݥ��ݥ�����Ǥ�������ǥ��˥�˽ФƤ���褦�ʥ���饯�����������Ǥ��롣�������ޥ������ǤϤ����ˡּ�ʬ�����Τ�ΡפȤ������С�����а��夬�����뤫�����פ���ɮ�ԤϹͤ��Ƥ��뤬���ޤ����ܺ�Ͼ������֤���а��夬ͯ������餬�����Ǥ��ơ��������Τ����θ����ä���

����äȤ�֤��ˤ���ɡפϡ����Υ�����Ȥä����������ꡤ����Ǥ����ꤹ����ʤǤϤʤ������������ܺ�β��ͤϡ֥����뵡ǽ�פȤ�Ϣ�Ȥˤ�äƥ��ꥸ�ʥ�ƥ����դ���ΤȤʤ롣

|

����˥塼����ץ��ȥ����Ȥ���ȡ���������̤����Τޤޥ�����Ȥ��ư�������롣������Թ�Ǹ��ڤ줿����ɤ��ˤʤäƤ��ޤä������������ʤ���⤷�ä���ץ��Ȥ���Ƥ���Τ��狼�롣

��������Υ������åȤȤ�����Τ�����Ū�ǤϤʤ������äƤ�ľ���꤬�ۤȤ�ɤ��ä����λ���ˤ����ơ�������β��̤����Τޤ��¤˽ФƤ���֥롼�ԡ��פϡ���Ū��¸�ߤ��ä��ΤǤϤʤ������������ºݡ��������åȤ��ȶ�ˤʤä�����Ǥ⡤����Υ���饯��������ʪ�Ȥ��ƽ��Ϥ����ΤϤȤƤ����̴������롣

��

�Ťä��ե��å���ڤ����֥ɥ������� ��������Υե��å����ѡ��ƥ�����

|

������濴�˥������ޥ�������Τ��֤��ˤ���ɡפ��ä��Τʤ�С��֥ɥ������� ��������Υե��å����ѡ��ƥ������Ϥ���̾���̤�ե��å����˥ե��������������ʤ������ȡ�����Ǥ��������Ȥ���ħ�Ȥ��Ƶ��롣

|

��14�ФΥץ쥤�䡼�Ϥ���������ǡ�Ȥ��ƥ����ޥ���������롣���ͭ̾�ե��å����Υ����ޥ�ǡ��ץ쥤�䡼������֥�ǥ�ˤʤäƤۤ������ȥ������Ȥ����Τ���

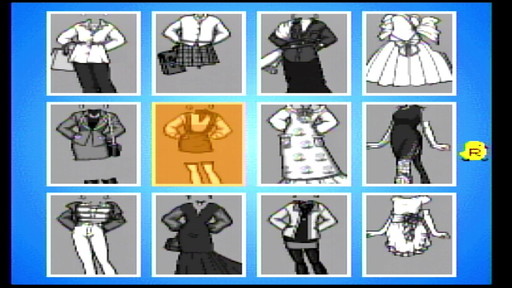

����Ĺ�����ץ쥤�䡼�ϥե��å�����ǥ���ܻؤ��ƥ�ǥ륹����������ؤ������������Ӳ�äƥ�ǥ�Ȥ��Ƥμ��Ϥ�ȤˤĤ��Ƥ��������ȡ���Ϥ��ޤ����٤Τ�ΤǤϤʤ����ץ쥤�䡼����ǥ�Ȥ�����������ȤȤ�˿ʹԤ��Ƥ����Τǡ��������Τ�����ʤ˻ž夬�äƤ��롣

|

���ե��å����Υ������ޥ����ϡ��Ѱդ��줿���������������������طʤ�����Ǥ������������⸶�䱧��ʤɡ�ʣ�����फ������Ǥ��롣���������Ȥ�Ϣ�Ȥ⤢�ꡤ���Ƥ��뤳�Ȥˤ�äƼ�ư�ǥץ��Ȥ���롣���ʤꥷ���륫���ȥ�å�����뤬��������οʹԤȤȤ�����ε�ǽ��ȤäƤ��봶�Фϳڤ�����

|

���������ޥ����ϡ֤��ˤ���ɡפۤɶŤäƤϤ��ʤ�������饫�����ޥ�������ǤʤΤǡ�����Ȥ������Ǥϡ֤��ˤ���ɡפˤ�����뤬���������ե��å����μ��༫�Τ�����˭�٤ʤΤǤ�������������ڤ���ե��å������Ȥ��Ƥϳڤ�����

������λҶ��ˤ��̤���ƴ��ο��ȡ���ǥ���ܻؤ��Ȥ������ȡ���θ��ȤȤ�����Τε�ǽ���ڤ�������ǡ��֥롼�ԡ��פ�̥�Ϥ�̣�臘�ˤϺ�Ŭ�ʥ������Ȥ����롣

���餷��ʪ�줫�Ȼפ�����ġĴ���ŷ�����ɥ٥���㡼�֤����ʪ���

|

���Ǹ�ϡ����ɥ٥���㡼�������֤����ʪ������������åȤΥ�٥�䥿���ȥ��ʷ�ϵ���ȡ��ͤȸ��Υϡ��ȥե��ʪ��Ȥ��ä����ݤ�����뤬���ºݤϤ�äȥ��إ����

|

�����餹���Ϥ��������㤫�鸤��ץ쥼��Ȥ��줿���������������ܡ����ꤲ���Ƥ���������Ǹ���ͷ��Ǥ���ȡ���ǡ�Ȥ��ƿͷ��Τ褦�ʾ����ʽ��λҤ�����롣����ˤ��С����ʤ��λפ��ФǺ��줿�����ʥץ쥤�䡼�͡���˥��ɤ���ڤ����ˤ�äƻ��ۤ���Ƥ��ޤ�����������פ��Ф��ä�������˴٤롣���ʤ��ϡ������ɤ�ߤ����פ��Ф���ʤ���Фʤ�ʤ���

|

��������ץ쥤�ϥ��ɥ٥���㡼������餷��������Ū�ˤ��ɤ�����dzڤ���롣��ڤȤ���Ʈ�ˤ����Ƥϴ�ñ�ʤʤ��ʤ���ߥ˥�����ʤ�ɬ�פ����롣

���������ɤϻפ��Фι�ʤΤǡ����Ĥƻ��äƤ����̤�����ߤ䡤�Τʤ����Ƥ��ޤä����ؼ֡�˴���ʤäƤ��ޤä��������������λ��äƤ������ʤɤ����롣

���ʤ����ܺ�ȡ֥ɥ������פϡ��ֲ��λӤ�ۤ��Ƥ椱�סֹⵡư���ۥ���ѥ졼�ɡ��ޡ������ʤɤ��Τ�������ե��������ƥ�����ȯ��ô�����Ƥ��롣���ܤ��֥ե����ʥ�ե���������1���ܡ���3���ܤε��ܤ��ݤ������ķ��˻�����ݤ��Ƥ��롣

|

���ǽ�ϥϡ��ȥե�ʰ��ݤ��ä�������ǡ�Ȥ��ƥ��إ�ˤʤꡤ���Τ�������Ū�ˤʤäƤ���������30ʬ�����Υץ쥤�Ǥ�������ޤ��ʪ��Ÿ���ȤʤäƤ��ơ�������ƥ��ι⤵������

���ܺ�ˤ����륷����γ��Ѥ��ޤ���ǡ�ʪ��κǸ�ǻȤ���ΤߤǤ���褦���������뵡ǽ���ᥤ��ǤϤʤ����ʤ�����������Ѱդ���Ƥ����Τϡ��ܵ������ä��ꥲ����ץ�åȥե�����Ȥ��Ƥ�Ÿ������������Ƥ����ΤǤϤʤ����ȴ��������롣

���λҤˤȤäƤΡ֥�����פ�̥��

���Ҳ𤷤����եȤ�ʬ����Ȥ��ꡤ�֥롼�ԡ��������եȤϡ�������������RPG�Ȥ��ä������Υ�����ȳ��μ�ή�����फ�鳰�졤���ɥ٥���㡼�������ġ���Ū��¦�̤ζ������ʤ�¿���ä�������ϤҤȤ��ˡ��֥����뵡ǽ������뤷�Ƥ��������������

���Ǥϡ�������Ȥ����ΤϽ��λҤˤȤäƲ���̥�Ϥ��ä��Τ����������ǥ��졼�����γڤ����������ߤʤɤ�����ͳ��ʣ���ͤ����뤬��ɮ�Ԥιͻ���������Ԥ��ä��οͤؤΥҥ�����Ȥ߹�碌���⤫�Ӿ夬�äƤ����Τϡ��ֶ�ͭ�Ǥ��뤳�ȡ��ʤΤǤϤʤ����Ȥ�����Τ���

��������Ϥ��η�������̥�ϤΤҤȤĤ�����ʪ��Ž�äƾ��äƤ⤤�������Ρ��Ȥ�Ž�äƼ������Ƥ⤤���������뤽�Τ�Τ��������������Ӥ䤹���Τǡ�ͧã�ȸ�����ä��ꡤ����ä���Ȥ����ڤ����������䤹��������С����ߥ�˥��������ġ���ΰ���Ȥ��Ƴڤ��ޤ�Ƥ����Ȥ����櫓����

���֥롼�ԡ��פΡ֤��ˤ���ɡפ�֥ɥ������פDz�ǽ�ʥ������ޥ����ϡ��ץ쥤�䡼�μ���ɽ���ξ���ꡤ�����礦�ڤ������ĥ���������ǡ����˲��ͤΤ����θ��˻ž夬�äƤ��롣

�����⡤�֥롼�ԡ���ȯ���3�������Ǥ���1995ǯ7��ˤϡ����ȥ饹�ζ�̳���֥ץ��ȶ����������������Ƥ��롣��äȤ⡤����Ρ֥ץ��ȶ�����פϥǥ��졼��������������ʤɵ�ǽ�Ϥʤ����̿��äƥ��ԡ�����������ˤǤ���Ȥ�������ץ�ʺ��Ƥ�����

������2�Ĥ�����Ω���Ϥ����餯�㤦�Ȥ���������Ƥ��뤬���������Ȥä�������ʤ��뤤�ϥ��եȡˤ�Ʊ�������о줷�Ƥ����Τ����˶�̣������

Ϣ�ܡֽ�������������������פΤ�����

���֥롼�ԡ��פϡ�����������ä������ൡƱ�ΤΥ������褤�ˤ����Ʋ�Ģ�γ����ä�����ȯ�Ԥ������Ǥ��뤷�������ΰ켡�����˳�������ɤ����������Ծ���浪���Ȥ��Ƥ����Τ������⤽�⥲���ൡ�ǤϤʤ����λҸ����Τ������Ū��Ω�����֤��ä��ΤǤϤʤ����Ȥ��ֹͤ��������֤����ʪ��פ����ˤ��ä��ꤷ�����ɥ٥���㡼��������ä����Ȥ�פ��ȡ�PlayStation�䥻����������NINTENDO 64�ʤɤ˵ڤ֤��ɤ����ϤȤ⤫���Ȥ��ơ��ֽ��λҸ����Υ�����ץ�åȥե�����פ��ۤ��Ƥ����ΤǤϤʤ����Ȼפ蘆�줿��

���֥����뵡ǽ�פ��դ��Ƥ���Ȥ����������ħ�ϥ����ൡ�Ȥ��Ƹ���������ü��Ω�����֤ǤϤ��뤬�����λҸ����Υ����ൡ���������åȤȤ�����������ߤ�ȡ��֥����뵡ǽ�פ���ܤ��Ƥ��뤳�Ȥϼ����˴������롣��1��ǰ��ä���Barbie �ե��å����ǥ����ʡ�����ޤᡤ����ν�������������ϡ����¤Τ�������եå��ˤ��ƽ��λҤ�����̴��ˤ����褦�Ȥ��Ƥ����Τ��⤷��ʤ���

�����������������������1��ϡ�Barbie �ե��å����ǥ����ʡ��ס�����ꥫ�ν��������Ծ����夲���ѥ����˥����ӥ塼����

���ֽ���������������������ϡ�80ǯ�夫��90ǯ��ˤ��������ޤ줿�ǽ���ν��λҸ������������ӥ塼����û��Ϣ�ܤ�����1��ϥ���ꥫ����Ʋ�����̤�������ҥåȺ���Barbie �ե��å����ǥ����ʡ�������夲���ºݤ�ͷ�Ӥʤ��餽�����Ū�յ��˿���Ƥߤ褦��

- ������ɡ�

- PC

- ��赭��

- ��ӥ塼

- �饤����:�ߤ�

��

��Ϣ���ֽ���������������������ϡ��ҤȤޤ������ǽ�λ�Ȥʤ롣û�����������ä�����ɮ�ԤˤȤäƤ�¿���γؤӤ����ꡤ�ޤ���������������ȶ�����Ǯ����äƼ�ɮ�Ǥ���ͭ�յ���Ϣ�ܤ˻ž夬�ä��Ȼפ�����̣�����ɤ�Ǥ����������ΤǤ���й�������

������Ϣ�ܤ�Ϥ���ä����ϡ�2023ǯ�˥���ꥫ�Υ��ȥ���Ω�����ʪ�ۤ��ӥǥ����������Ʋ�Ȥ���ǧ�ꤷ����Barbie �ե��å����ǥ����ʡ��������Ū�˽��פʥ�����Ǥ���ˤ⤫����餺��Ʊ��������ܸ�Υƥ����Ȥ����Ĥ���ʤ��ä���������Ҥ��Ƥϡ����⤽��ֽ�������������פ����Ū��ɳ�ƥ����Ȥ������Ǥ�Web�˸�¸���Ƥ����Τ����˾��ʤ����ɤ����Υ�ǥ����ǻĤ��Ƥ�����̿���˶��줿��

��

������Ϣ�ܤ��̤��ƴ������Τϡ����ʤ��Ȥ�80ǯ���90ǯ�庢�ϡ�������ϡ�������ͷ�ӡפȤ�����Ĭ���������٤��ä��ΤǤϤʤ����Ȥ������Ȥ���������ե��ߥ����ڤ���Ǥ����������ä�褯���ˤ��뤷���֥ѥå��ޥ�������åץ�Ǥ�ͷ�٤�褦�˥ǥ����줿�Ȥ���ͭ̾�ʰ��ä⤢��Τǡ��ޤä����ܤ�������Ƥ��ʤ��ä��Ȥϻפ�ʤ��������ꤹ��Ĥ���ʤ��������������ζȳ���ή��Ȥ��ơ����λҤϥ������åȤǤϤʤ��ȴ�����͡����뤤�Ϥ����ͤ��Ƥ�����ȯ�Ԥϰ���������ΤǤϤʤ�����������

������ʤʤ�����������������������γ�ȯ�Ԥϡ����塼�Ȥʥӥ��奢���¾��ǥ����κ��ʤ��ݰơ����¤Τ��������Ȥ߹�碌���ü��ͷ�Ӥ�������ळ�Ȥǡ���˼�äƤ�餪�������Ϥ��Ƥ���������Ū�����������ȸ����Ť餤��Τ⤢�뤬�������Ρּ��Ժ�פȤ��Ƹ�ä����դ�������ǤϤʤ��������������ˤȤäƤɤΤ褦�ʲ��ͤ����ä��Τ��ϡ������ξ�����դߤƹͻ�������äƤ���ɬ�פ����ä��ȴ����Ƥ��롣

�������Ƥ������Ϣ�ܤǤ������٥����ȥץåȤǤ��������ޤ��ޤ�������������������������ˤϸ��꤬ɬ�פǤ��ꡤ�����٤����ʤ�¿���Ȥ�פ���Ϣ�ܤΤ褦�ʵ����١����Υƥ����Ȥ����Ǥʤ���SNS�˵��ڤ˽�������Ǥ⡤��Ͽ�ˤʤꤨ���ɮ�ԤϹͤ��롣

���ν��������Υ������ץ쥤���Ƥ����͡�ɮ�ԤΤ褦�ˤ�����ƥץ쥤���ƿ����֤�͡��������������������������������ͷ�ֿͤˤϡ��ɤ����פ��Ф�ץ쥤�������ۤ�Ĥ��Ƥۤ�����

����������٤�ȡ�����Ͻ�������������Ծ�������礭���ʤä��������⤽���������ץ쥤�䡼�ؤ��ڤ���륲���ब�Ծ�˰��Ƥ��롣�ɤ��������Ŀ͡��ɤΤ褦�ʿ��Τ���ĿͤǤ⡤�������������ڤ��ย�������ꡤ�ɤ�ʥ������ͷ�֤Τ⼫ͳ�ʤΤ���������Ȥ�����ڤ�������⤹�٤Ƥοͤ��ڤ�����ΤȤ���ȯŸ���Ƥ������Ȥ�ꤦ��

- �������URL��