連載

日本ファルコム創設者,加藤正幸氏 追悼企画:後編。近藤社長や古代祐三氏,難波弘之氏が振り返る加藤氏との思い出 ビデオゲームの語り部たち:第43部

|

「ビデオゲームの語り部」第43部は,日本ファルコムの創業者である加藤正幸氏の生涯を語る企画の後編となる。

過去に筆者が加藤氏へ取材した内容をもとに再構成し,新たに近藤季洋氏,古代祐三氏,難波弘之氏,新海 誠氏(弔辞抜粋掲載)にご協力いただいたものだ。加藤氏から経営とクリエイティブのバトンを受け継いだ近藤季洋代表取締役社長や,サウンドを手がけたクリエイター,そして新海 誠氏に,日本ファルコムとの出会いや加藤氏との思い出などを語っていただいた。

日本ファルコム創設者,加藤正幸氏 追悼企画:前編。PCゲーム黎明期から素晴らしい作品を送り出してきた氏の人生 ビデオゲームの語り部たち:第42部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」第42部は,日本ファルコムの創設者,加藤正幸氏の追悼企画となります。前後編でお届けし,前編では黒川氏が以前行った,加藤氏への取材に加筆する形で,氏の人生を振り返っています。

- キーワード:

- 連載

- OTHERS

- ライター:黒川文雄

- 日本ファルコム

- ビデオゲームの語り部たち

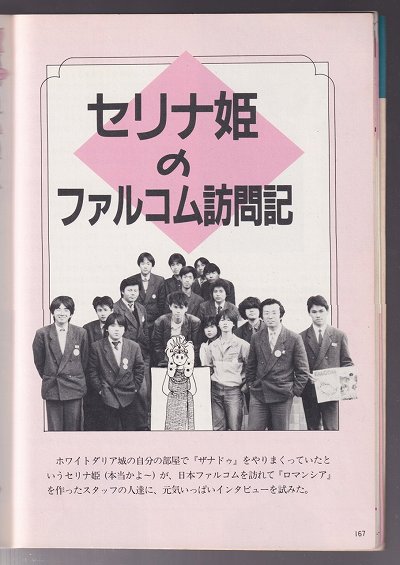

古代祐三氏が語る日本ファルコムとの出会い

ゲームを中心に,さまざま楽曲に携わってきた古代氏の活躍を知っているゲームファンは数多くいると思うが,氏がかつて日本ファルコムに在籍していたことについて,読者の皆さんはどこまでご存じだろうか。実はこれまで,古代氏自身からも,日本ファルコム側からも,多く語られることはなかった。

その機会が,加藤氏がこの世を去ったのちになったことが悔やまれるが,今回,古代氏に当時の思い出を語っていただくことができた。

|

「1986年に日本ファルコムに入社しました。当時は19歳でした。

それまでは,『マイコンBASICマガジン』のゲームサウンド記事や,ゲームレビューを書いていました。本来は大学への進学を予定していたんですが,ゲームとパソコンに思いっきりハマってしまって。そのきっかけはHiro師匠(セガ・サウンドクリエイター 川口Hiro博史氏)がサウンドを作った『スペースハリアー』とか,コナミさんの『グラディウス』でした。それでゲーム音楽ってすごくいいなと思っていたんです。

自分で作った音楽作品を,『マイコンBASICマガジン』に投稿したら,それが一発で採用されて。それからライターを始めることになるんですけど,その活動の中でオリジナルミュージックを作ってみたいなと思っていました。

それで,10曲くらい作ってテープに溜めていたんですが,たまたま,予備校の夏期講習期間中,自宅で読んでいた『ログイン』の中の広告に『音楽スタッフ募集』という日本ファルコムの広告が掲載されていたのを見つけたんです。

当時,自分は日本ファルコムのある立川から2駅の日野市の豊田に住んでいて,すごく近かったんですよ。すでに日本ファルコムのショップにも2回行っていました。その頃の日本ファルコムは『ザナドゥ』などをリリースしていて,どんどん伸びてきているときでした。そんないい会社が身近にあるならば応募してみようと思ったんです。

本当はゲーム制作をやりたかったんですが,作り溜めていたオリジナル楽曲があったので,それを持っていきました。それを面接で聞いてもらっていたら,面接官のかたに『これよかったら,次のザナドゥ シナリオIIの曲として使わせてもらえないか』と言われたんです。そのときに面接してもらった方がどなただったかは覚えていません。

採用されると聞いたときは,『本当かな?』とか,『なに言っているんだろうな』と思っていました。でも,ちゃんと話を聞いていると,次回作に自分の作曲した音楽が本当に使ってもらえるんだと驚きましたね。雇用はアルバイトでした。私は最初から最後までずっとアルバイトでした。大学は順当にいけばそのまま進学できたと思うんですが,さっき申し上げたように,ゲームやパソコンにはまってしまい,結局進学しなかったんです。その頃は,本当にこの先の人生のことなど考えていませんでした」

|

そうして日本ファルコムで働くことになった古代氏だが,作曲の仕事は自宅でやっていたそうだ。

「その頃の日本ファルコムはパソコンゲームが盛り上がっている中のリーディング・ヒッターという立ち位置だったと思います。

個人的には『ザナドゥ』自体はあまり得意なゲームじゃないんです。それはゲームが難しかったから……あと,当時はRPGよりもアクションゲームが好きだったというのが理由です。でも,どう見ても,当時の日本ファルコムの開発したゲームのクオリティはすごかったと思います。

私がアルバイト入社した頃には『イース』『ソーサリアン』も作っている最中でした。後のファルコム・サウンドを作られた,石川三恵子さん(現取締役)は私よりも後に入社されました。

日本ファルコムは,ソフトが売れたらアルバイトの私にも結構な額のボーナスをいただけたんです。当時は19,20歳くらいでしたが。破格のボーナスをいただけたのを覚えています。

その頃から,ずっと,今でいうところのリモートワークで作曲は自宅で,PC-88を使って音楽を作っていました。会社に出社するのは音楽の組み込みのときくらいなので,そもそもタイムカードもなかったですね。

厳選された曲だけを持っていったので,自分でボツにした曲はたくさんありました。ファミコン版開発の頃になると,ファミコン開発環境が会社にしかなかったので,出社していましたが,それ以外はずっと在宅業務でした」

古代祐三氏が語る加藤氏の思い出

「加藤さんとの思い出は,言葉にできないものがたくさんあります。

ざっくり言うと,私はあまりよい形で日本ファルコムを辞めていないんです。音楽の権利に関して多くの認識の違いがありました。一方で,私はさっきも言いましたが,あの頃は,将来のことを何も考えていないガキだったので,たぶん,加藤さんたちの提案に対して,交渉も十分にしないで,辞めてしまったんだと思います。今振り返ると,ずいぶんと雑なことをしてしまったなあと思っています。社会経験がなかったので,なにが良くて,なにが悪いのかということがよく分からなかったんです。

当時,加藤さんとは,あまり話をしたことはなかったのですが,それは社長と頻繁に話をする環境じゃなかったからだと思います。社内の皆さんとは仲良くやらせてもらいました。だから,当時の自分のそういう幼さを考えると,いろいろすれ違いとか,もったいない部分ってあっただろうなと……今思い起こすと,いろいろと反省する部分は確かにあるんです。自分の辞めかたはよくなかったと思います」

|

「ただ,結果的には,それで日本ファルコムを退社することで,フリーのサウンドクリエイターとして独立してやっていくことになるのです。

フリーになってから,自分の楽曲の著作権は自分で守らなければいけないという思いは一層強くなりました。それは恩師である久石 譲さんの助言があったからだと思います。

その当時だけでなく今もそうなんですが,ゲーム音楽は買い取られることがあります。自分は久石さんに音楽を習っていたこともあって,自分の楽曲や著作権は自分で守らなければいけないと聞かされていたので,それに強く感化されていたんだと思います」

よくない辞めかたをしてしまったという古代氏だが,コロナ禍前,加藤氏に会う機会があったとのこと。その後も再会をのぞんだが,残念ながらそれがかなうことはなかった。

「加藤さんとは,コロナ禍になる前に私からお声をかけて,一緒に会食をしました。私もエインシャントを創業して20年ほど経過していましたし,その経験も含めて至らないところが多いと感じたので,ちょっとずつ加藤さんとのあいだに誤解があるならば埋めていきたいなと思っていました。そのとき加藤さんは癌の手術をしたあとで,お元気でした。

イタリアンレストランで食事をして,楽しい時間を過ごしました。それから1年後くらいにまた加藤さんに会いたいと思ったんですが,ちょうどコロナ禍の真っ最中で,お会いすることはかなわないままでした。それと,おそらく加藤さんはその頃から体調がすぐれなかったようでした。お体のこともあって,感染をとても警戒されていたのだと思います。

もう1回,コロナ禍の終わりごろにお会いしようと思っていた矢先,新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団さんが『イース』のコンサートを企画して,それに招待してもらったんです。そのコンサ−トが終わったあとで,正式に当時の楽曲を使うことをアナウンスできるように,もう一回加藤さんに会って話をしたいなと思っていました。

しかし,2024年12月14日に行われた「NJBP Live! #14 〜Ys I all in I〜(前編)」の翌日,近藤さん(近藤季洋社長)から,『加藤さんが病気で亡くなった』という案内をいただいたんです。ですので,最後はお会いできないままでした。

その後,石川さんから加藤さんを送る会の案内をいただきました。

あの送る会で日本ファルコムの代表的な楽曲を生演奏していましたが,私が過去に作曲したものが多かったので,すごく心に沁みましたね。なんとも言えない気持ちになりました。どなたがセレクトしたかは分かりませんが,過去の加藤さんとのことが悲しくなってしまいました」

古代氏には,今まで誰にも話さなかった加藤氏との思い出があるという。

「今まで誰にも話していないのですが,実は加藤さんと正式に再会する前,確か日本ファルコムを退社して数年ほど経った頃だと思うんですが,豊田駅の近くの書店で加藤さんとばったり会ったんです。その時に加藤さんが『古代,また一緒に何かやろうよ』って言ってくれたんですよ。

でも,その時は,少し困惑して軽くご挨拶しただけだったんです。加藤さんの社交辞令なのかな……と私は受け取っていました。でも,これだけの年月が経って,あの言葉は加藤さんが本当にそう思ってくれていたんじゃないかと思えるようになったんです。非常に心苦しくなってしまいました。

加藤さんの判断があったから,私を採用したのだと思いますし,音楽に関しては好みのはっきりとした方だったので,こうやって時が過ぎて,巡り巡って,そういうものが紐解かれていくと,いたたまれない気持ちになりますね。その感謝の思いをいつかお返しできるとよいのですが。

とにかく,私があの頃は若くて未熟だったことが悔やまれます。私が離れてからも『イース』シリーズなどをずっと続けられていることも素晴らしいことだと思うんです。自分もゲームサウンド・クリエイターとして独り立ちできているのは,加藤さんと日本ファルコムさんのおかげだと思っています」

ファルコム・サウンドに改革をもたらした難波弘之氏の回想

加藤氏は,ゲームソフト開発はもちろんのこと,宣伝方法,販売方法などさまざまな部分でこだわりを持った人物であったが,なかでも強いこだわりを持っていたのが音楽だ。

1946年生まれの加藤氏が音楽に目覚めたのは,多感な10代だった。当時は東京を中心に,各地にダンスホール,ジャズクラブ,ナイトクラブが多数点在しており,加藤氏はそれらの場所で生演奏のアルバイトをしていたそうだ。

本人曰く「食うためのアルバイトだった」ということもあって収入は良かったという。それらの仕事は,前編で紹介した「ギャラクティック・ウォーズ1(GALACTIC WARS 1)」のイラストを描いた,兄の影響があった。

兄が先に音楽の仕事を始めたが,30歳くらいでイラストレーターとして収入が安定して音楽を辞め,一方で加藤氏は,ジャズの即興演奏にのめり込んでいったという。愛用した楽器はスチールギターで,電気を使った楽器にはその頃から興味があったそうだ。その延長線で,シンセサイザーやそのサウンドに魅了されていった。中でもシンセサイザーの名匠,冨田 勲氏のアルバム「惑星」は愛聴盤だったという。

このような音楽的な背景が,高いクオリティの音楽をゲームファンに提供し続けた根底にあるのだろう。

そして,古代氏と同様に日本ファルコムのゲームサウンドに,大きな化学変化をもたらしたミュージシャンが,難波弘之氏である。氏にも話をうかがい,当時を振り返っていただいた。

|

「加藤さんに初めてお会いしたのは,1988年4月21日にリリースした『SORCERIAN SUPER ARRAGE VERSION』のアレンジのオーダーを受けて,その打ち合わせをした時でした。

その経緯ですが,当時,僕がよく一緒に仕事をしていたキングレコードのディレクターからの,『ゲーム音楽のアルバムを出すので手伝ってほしい』という依頼から始まったのです。その時は,まだキングレコードにはゲーム音楽レーベルはなかったので,声優,アニメーション,特撮系のサウンド・ビジュアルもののレーベル『スターチャイルドレコード』からリリースしました」

1980年代後半は,筆者が所属したアポロン音楽工業をはじめ,各社がゲーム音楽をひとつのジャンルとして,マンネリ化した音楽シーンにチャレンジした時代だった。アポロン音楽工業では,ゲーム音楽そのものを収録した「オリジナル・サウンド・オブ・グラディウス」(1986年)や「組曲ドラゴンクエスト」(1986年)などがヒット。その後も多岐にわたってリリースし,コンピュータミュージックレーベルを設立した。ゲーム音楽は斜陽化が進んだ音楽産業を復調させる要因にもなった。

他社では,1986年にアルファレコードが始めたG.M.O.レコード(Game Music Organizationの頭文字から命名),コナミレーベル(キングレコードが販売したが,のちに解消)などがあった。そのような中で,キングレコードに日本ファルコムからゲーム音楽レーベル設立の提案があったと推測できる。

「その依頼は『日本ファルコムさんのゲームミュージックのスーパーアレンジ版を作りたい』というものでした。僕はゲームをまったくやらないんですけど(笑)。ゲームミュージック自体は知っていましたが『なんじゃ,それは……?』というのが第一印象でしたね。ゲームミュージックをじっくり聞くまでは,おもちゃっぽい音楽かなと思っていたんですけど,日本ファルコムの石川三恵子さんが作曲した音楽を聞いたらすごくよくて,これはお受けしたら面白いんじゃないかと思ったんです。

それで,スーパーアレンジ版をやらせてもらうことになりました。1980年代の中盤は,レコード会社各社がゲームミュージックに取り組み始めたころだったと思います。

加藤さんとの出会いの正確な記憶はないんですが,音楽がとても好きな方でした。アマチュアだったけど,スチールギターを弾いていて,バンドも組んでいたそうです」

|

元祖オタク少年の難波弘之氏と,有名ミュージシャンが好きだった加藤正幸氏

「日本ファルコムもレコード会社各社にリリースできないかと打診したんでしょうね。そのなかでキングレコードが一番ノリがよくて,日本ファルコムの営業活動に対して,上層部の人が対応したと聞いています。おそらく,他のレコード会社では断られたケースもあったんじゃないでしょうか。

スターチャイルドレコードで日本ファルコムを担当したディレクターは境 富士夫さん。境さんは,僕の友人のドラマー,ジョニー吉長のアルバムをディレクションした人です。ジョニーは僕がプロデビューした時のバンド「金子マリ&バックスバニー」の2人目のドラマーで,ジョニーのソロ・アルバムのキーボード演奏やアレンジを私が担当したことで,境さんと親しくなったんです。

その境さんが,日本ファルコムのゲームレーベル『ファルコムレーベル』が立ち上がる時の担当者になったんです」

|

|

難波氏は,文学,特にSF好きな人物でもあり,SF作家として作品を上梓している。自身のことを,元祖オタクだったと振り返る。

「少年期を振り返ると,実は僕,元祖オタクだったんです。オタクというのは,その頃のSFマニアたちが『おたくの好きな作家は?』『おたくは最近,どんな本読んでいるの?』みたいなことをお互いに言っていたことが語源だと思うんです。僕は,中学生くらいから『日本SF大会』に参加していましたからね。オタクという命名はアイドル批評などで知られる中森明夫さんだというのが定説になっていますが,実はSFマニアたちの二人称から始まったんですよ。

話を戻すと,つまり自分もオタクだから,SFとゲームでジャンルは違うけれども,オタクの気持ちは,よく分かるので……(笑)。オタクの気持ちを害さないように アレンジしなければいけないと思って,日本ファルコムのゲームサウンドのアレンジに取り組んだんです。ゲームのことをあまり知らない自分がやっていいのか,ゲーム音楽オタクの皆さんに対して気遣いをしなければ,という認識がありました。

1枚目の『SORCERIAN SUPER ARRANGE VERSION』は元のゲームサウンドをあまり壊さないようなアレンジにしました。その頃,富士通が主催した別のゲーム音楽イベントで,開催場所は武道館だったと思うんですが,聴衆のみなさんに『みなさんはゲーム音楽しか聴いてないんでしょう?』なんて冗談のつもりコールしたら,『ハーイ!』って答えが返ってきたことがありました。それだけ根強いゲームサウンドファンがいるんだと驚きました。

ゲーム音楽に関しては,基本的には『打ち込み』制作なので,テンポが速いんですよ。人間の演奏するテンポとは別ものなんです。そのテンポを意識しつつアレンジをしました。それと使える音の制約があって,そのなかであれだけの楽曲を作り上げているお仕事は素晴らしいなと思いました。

加藤会長も音楽が大好きだったんです。だから,僕へのリクエストも『難波さんのやりたいようにしていい,大胆に変えていいよ』ということを言われました。あと印象的だったのは,加藤会長は有名ミュージシャンが好きだったので,Char(※)と井上大輔(※)さんをサウンドメンバーに入れてほしいと言っていました」

※Char:日本のギタリスト,シンガーソングライター,音楽プロデューサー

※井上大輔:グループサウンズ「ブルーコメッツ」でデビュー。解散後は作曲家,サックス・ミュージシャンとして活躍。代表曲に「2億3千万の瞳」「哀 戦士」「め組のひと」などがある

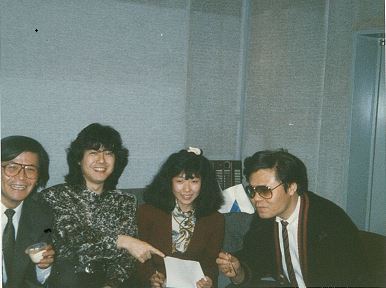

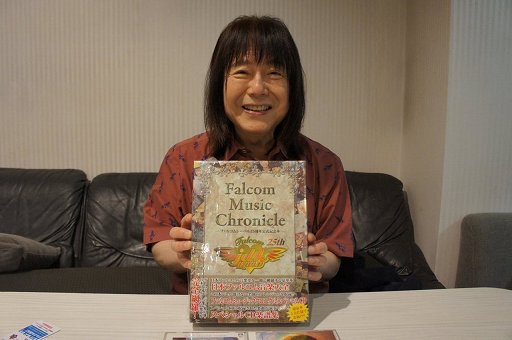

「加藤さんと最後に会ったのは,この写真(下記)を撮ったころだと思います。この『日本ファルコム音楽大全』(2013年出版)を作ったときです。21世紀に入ってからも,一度,日本ファルコムのゲーム音楽のアレンジをしましたね。キングレコードの境さんが引退して,鎌倉でカフェをやっていると聞いたので,加藤さんと石川さんと僕で行ってみようと言っていたんですが,みんなそれぞれ忙しくて,叶わないままで加藤さんは逝ってしまいました。残念です」

|

宿題として日本ファルコム『英雄伝説III 白き魔女』攻略情報サイト開設した近藤季洋氏

筆者が近藤氏に初めて会ったのは,2011年の東京ゲームショウでのCES主催のアフターパーティ会場だった。入社10年目の2007年,若くして代表取締役社長に就任した近藤氏は,加藤氏とは異なる柔和な印象を受けた。その印象は現在に至るまで変わっていない。

まずは,日本ファルコムへの入社の経緯と加藤氏との出会いを紐解こう。

|

「同志社大学在学中に,大学の講義の宿題でWebサイトを作れという指示がありまして,あの当時はホームページって呼び方をしていました。

そのホームページは,顔を載せて名前を載せれば,別に課題としてはOKだったんですけど,それだと,なんとなくつまらないなと思ったので,ゲームの攻略記事を載せようと思いました。

それで,当時共同研究をしていた京都大学のサーバーに,日本ファルコムの『英雄伝説III 白き魔女』の攻略情報サイトを作ったところ,それなりの数の日本ファルコムのファンの方たちに見ていただけたんです。実はそのホームページは京都大学のトップページよりもアクセス数が多かったんですよ。京都大学のホームページと言っても,当時はインターネットにアクセスして情報を得ようという時代ではなかったので,各企業のホームページ自体が立ち上がる前の時代でしたからね。

そうしたら,その『英雄伝説III 白き魔女』のサイトの情報を『コンプティーク』が誌面で取り上げてくれました。でも,運用している途中で,画像などは勝手にキャプチャしてバンバン載せていると,ハタと気づいて。一度,正式に日本ファルコムに聞いてみようと思ってメールをしたら,良いとも悪いとも言われない返事がきまして,まあ,良識の範囲でやってくれれば結構ですみたいな内容でした。特に日本ファルコム側から言うことはないです……っていうことなんだろうなって解釈をして,そのまま運用を続けていたんです。

その頃,ネットでは,あるテーマに対し投票してリアルタイムにランキングの結果が表示されるっていう,CGIで組まれたプログラムが流行っていた時期がありまして,自分でも日本ファルコムの何でもいいから投票というランキングページを作ったんです。僕の意図としては,ファルコムの人気タイトルランキングのつもりでした。

つまり『英雄伝説』や『イース』などのタイトルのランキングのつもりだったんですけど,そのページはユーザーが自分で書き込めるものだったので,過去に日本ファルコムにいた開発者の名前とか,今のスタッフの名前とかが書きこまれるようになり,それを日本ファルコムに指摘されてしまって……。

|

それで次の日に,日本ファルコム側にも相応の事情があるだろうと,その旨を,メールにつらつらと書いて送信したんです,そうしたら,おそらく加藤さんもそれを読んだみたいなんですけど,あとになって『あのときのメールは,ジジイみたいな内容のメールだったな』って言われました。

まあ,それは加藤さんなりの誉め言葉だったらしいんですが,ちゃんと大人っぽい対応するやつがいるということで,日本ファルコムのほうに遊びに来なさいということを言われたんです。

それが,ちょうど就職活動の時期だったと思うんですが,一度,僕が会社案内書類はありますかって聞いたら,『ないです』って,素っ気ない返事が返ってきました。でも,しばらくしたら,簡素なものを送ってくれたんです。それで行ってみたら,当時開発中だった『ヴァンテージ・マスター』をプレイさせてもらえたんですが,いつの間にか,加藤さんが後ろから見ていて,『へたくそだなあ……』と言われたのを覚えています。

その日は,ランチの時間になって,のちの山﨑伸治社長と新海 誠,それと新海 誠の同期のグラフィックデザイナーの4人で,近くのホテルの鉄板焼き屋さんに連れて行ってもらって,そこでいろいろとお話をさせていただいたことがあります。そのときにどんな話をしたかは,僕も新海 誠も覚えていませんが」

「なんだよ,もっと話が合うと思ったのに……」

近藤氏は,日本ファルコムに入社したいという気持ちが強かったが,念のため,他のゲーム会社の入社試験も受けたという。それらは主に関西圏に本社機能がある企業だった。中でも,「サムライスピリッツ」が好きだったこともあり,SNKの会社案内も入手していたそうだ。

一方で,日本ファルコムが大好きな幼馴染の友人からは,「お前が日本ファルコムに受かるはずがない」と言われていたという。

|

先ほどお話したように,その頃,私はインターネットを研究していたんです。ただ,その頃のインターネットは,ソフトの告知や通販などのツールとしては有効だったんですが,あまりお金にならないと言われていた時期で。

加藤さんからは面接のときに,『これからはインターネットで儲けたいんだけど,なんかいい方法ないかな』と聞かれて,自分はアイデア持ってないですって答えたら,『つまらない奴だなあ』と言われたのを覚えています(苦笑)。

今でも忘れられないんですが,面接が終わって,出ていくときに『なんだよ,もっと話が合うと思ったのに……』って言われて,ああ,これは落ちたなと思いました。その面接の日は横浜の親戚の家に泊まっていたんですけど,その晩に「面接では,よく分からなかったから,もう一回面接するから来てください」という夢を見たぐらいです。

そうして連絡を待っていたら,合格って言われたんで,驚きました。それでいざ,入社したら,加藤さんからは『お前,会社に来てもやることないから,秋葉原に行ってサーバーの勉強をしてきなさい』って言われました」

面接での痺れるような記憶はあるものの,無事,念願の日本ファルコムに入社を果たした近藤氏であるが,学生時代のインターネットの知識と経験をさらに伸ばすことを命じられた。

「当時の秋葉原界隈ではLinuxサーバーが主力で,加藤さんが探してくれた研修を受けられるところに,1〜2週間,毎日通っていました。それが終わった後は,しばらく社内用のLAN環境をLinuxサーバーで整備するという作業を,加藤さんと私でやっていました。

加藤さんはやっぱり,そういうのが好きなんです。あと,新海 誠が言っていたんですが,一緒に汗を流してくれるというか,一緒に考えてやってくれるんですよ。インターネット黎明期の当時,最初の日本ファルコムの公式サイトは加藤さんが自分でHTMLを打って組んでいるんです。それを新海 誠が引き継いで,その後を受け継いだのが僕だったんです。

その頃は公式サイトの日本語のページができたら,次は英訳しなさいと加藤さんに言われて,英語の勉強をしていたこともあります。新海 誠はすごく真面目で,その指示が出たらガチで英語の勉強を始めるんです。チラッと見たら,弁当を食べながら『風の谷のナウシカ』の英語版の漫画を読んで勉強していました。加藤さんの送る会で新海 誠と再会した時も,あの頃はちゃんと働いていたって言っていました(笑)。

あの頃,Linuxサーバーの仕事をしているときは,会社にいる時間だけでは追い付かないので,自分の時間を削ってやっていました。会社にあった古いマシンをかき集めて,自宅に持ちこんで,全部にLinuxをインストールしてテストしてから会社でやる。働きすぎて,ストレスで蕁麻疹が出たくらいです。

加藤さんに対しては厳しいという面,それと怖いという面がありまして,特に1対1の圧力みたいなものは常に感じていましたね。ただ,開発側にはあまり口出しをしないんです。おそらく,開発側は結構自由にさせてもらっているという風に見えていたんじゃないでしょうか。

加藤社長時代は1か月に1回,各チームの進捗状況をチームリーダーとサブリーダーがプレゼンする『社長プレゼン』というものがありました。でも,実際には1か月だと,そんなに進んでないこともあって,毎回ドタバタしていましたし,中には気持ちが折れてしまう人もいましたね。

僕がそういう方をフォローしたりしていました。その頃に慰留したスタッフが,現在の日本ファルコムのゲームエンジンの責任者ですからね。辞めないでくれてよかったです」

加藤氏の厳しさは,物事の本質を突いた仕事への向き合い

前述の古代祐三氏を始めとして,日本ファルコムを卒業し,その後,自身の力で大成したスタッフは多い。近藤氏は加藤氏からの直系の起業家教育と愛情を受けて著しく成長した,貴重な人材の1人と言えるだろう。

「加藤さんには,昭和の頃の厳しさがあったと思います。その昭和の中でも,たぶん厳しい部類の人だったんじゃないかな。加藤さんは常に見ているんですよ。それで,こっちがちょっと気を抜いた瞬間に『近藤!』とか『新津!』(※新海 誠氏の本名)って名前を呼ぶんですよ。

新海 誠が残業しているときに,加藤さんの声マネをして「新津」って呼んだことがあるんですが,すごくびっくりしていたのを覚えています。

でも,同時に加藤さんが喜ぶ顔を見たくてみんながんばっていたんじゃないかと思います。

加藤さんが経営者とクリエイターとしてすごかったのは,言っていることが本質を突いているんです。手を抜いたところは,やっぱり手を抜いているからダメだろうって突いてくるし,加藤さんが,これはいいよねっていうものは,やっぱり僕らもいいなって思うんですよ。

そこに関しては,厳しさとか,お腹が痛くなるようなプレッシャーとかがあったんですけれど,同時にクオリティを追求する姿勢みたいなところはちょっと羨ましいというか,加藤さんは決して手を抜かないんですよね」

|

一方で,ご自身曰く手を抜いてしまうタイプという近藤氏は,さまざまなことで叱られたそうだ。

「僕はどっちかと言えば,手を抜いちゃうタイプだと思うんです。だから,入社した直後とかは辛かったですね。

加藤さんからよく言われたのは,『常に考え続けてないとダメだ』ということです。『歯を磨かないで寝ると気持ち悪いだろ,考えていないと気持ち悪い……っていうくらいにならないと,ゲームなんて考えられないよ』って言われました。

あとは『お前,自分で自分のことをできないと思っているからできないんだよ』とも。『やれるはずなんだよ』って言われました。どこをもって,そんなに信用してくれるのかさっぱり分からなかったんですけど,でも,そう言われたからやれるようになっていったことは実際にあります。

そういう意味では,自分の親よりも,よく自分のこと見ているなって思いました。あとは,そういうのって,気づいてもなかなか他人には言わないですよね。そこに対しても,絶対に手を抜かないのが加藤さんでしたね。それが加藤さんの怖いところでもあります。実際の見た目とかよりも,もっと根源的な深さと怖さがありましたね。

そんな加藤氏は,自身の生き方にも,社員にも厳しい人物だったが,家族にも同じように接していたという。

「加藤さんは,会社では特に厳しくされていたのかなと思って,加藤さんが亡くなった後に,初めてご親族の方たちに聞いてみたんです。そうしたら,みなさん口を揃えて,家でも同じようだったと言っていました。ただ,この数年くらいですかね。お孫さんが生まれてからはかなり丸くなったという印象でした。

親族の方からは『近藤さん,加藤の下で,大変だったでしょう。ほめられたことないでしょう』って言われましたね。晩年になって,『みんな,ありがとう』と言ってくれるようになったとおっしゃっていました」

近藤氏は,とくに厳しく叱られた思い出も語ってくれた。

「『どうでもいい奴は叱らない』と加藤さんは言っていましたが,とある件で,ひどく叱られたことがあります……。」

加藤氏は,常に社員の身の回りをきれいにしておくことを命じていたという。例えばスーツの上着やジャケットはちゃんとハンガーにかけること。筆者は,日本ファルコムのスタッフに数多く会ったわけではないが,皆さんが身ぎれいにしており,面談に際しては,エリ付きのシャツやジャケットを着用していた記憶がある。

さらに加藤氏は常々,「モノを動かすことが重要で,置きっぱなしにすることが駄目。動かすことで気が付くものもあるんだ」と言っていたという。

「加藤さんに,3日間,怒鳴られ続けたことがあるんです。初日は,もう今日はこの辺にしておくと,終業の6時半くらいに終わったんですけど,次の日は,朝10時くらいに『近藤!』って。それで,『扉閉めろ』って言われたんです。これは,新海 誠も同じ経験をしているんですよ。自分で自分の牢屋に鍵を閉めるようなものですよね。そして『昨日の続きなんだけど』って始まるんです。

それで3日間終わった後に,『お前は薬が効きすぎるからこの辺にしとくよ』って言われたことを覚えています。『こんなことで会社やめるなよ。どうでもいい奴にはここまで言わないんだよ』とも言われました。それだけ仕事に対して,愛着が強い人だったと思っています。

ここ10年くらいは,ずいぶんとカドが取れたというか,優しくなりましたね。もちろん厳しいところは厳しかったんですが,最後に加藤さんに怒鳴られたのは2008年,ちょうど病気を発症したころです。たぶん,僕自身の頼りなさに対しての,叱咤激励だったんじゃないかなって思います」

|

加藤氏が,近藤氏の弱みとして看破したというのが,「主体性」についてだ。

ゼロから日本ファルコムという会社を立ち上げた加藤氏には,独自の経営観と人生観があったに違いない。

「加藤さんからメールが来て,『方針が決まって,こうするって決まって,動いていくって時にはお前は安心して見ていられるけれど,何も決まってないところから,自分で方針をパッと決めてそれを進めていくことに関しては,お前は弱いんだ』と言われたんです。

それと,『主体性と自主性の違いを辞書で調べてみなさい』とも書いてあって,文末に自主性と主体性について,広辞苑から引用されていました。自主性は,さっき言ったように何も決まってないところから,物事を決めて進めていく力。主体制は,ある程度方向性が定まっている中で物事を進めていくことなんです。

何年か経って加藤さんに,あの時は勉強になりましたと伝えたら,『俺,そんなこと言ったかな?』と言っていましたけど。

ソフトコンテンツに関しては,なにを作りますとか,いつ出しますとか,そういうものはもう10年以上,加藤さんからなにか言われたことがありません。そのあたりはもう完全に任せていただいていたと思います。

唯一,タイトルを決めるときだけ,気になるものに関しては『ちょっとよくないんじゃないか』ということは仰っていましたね。それも2023年に発売した『イースX −NORDICS−』が最後だったと思います。

タイトル名称決定については創業期からこだわりがあって,タイトルだけで,売れるか,売れないかが変わってくると言っていました。タイトル決めには十分に時間をとって考えていたと思います。

そんな加藤さんから『完璧』と言われたこともあって,そのひとつが『零の軌跡』でした」

「加藤正幸 お別れの会」における新海 誠氏からの弔辞

今回の追悼記事で,何度か名前の出ているアニメーション作家の新海 誠氏。日本ファルコムに在籍していた著名なクリエイターの1人として,忘れてはならない人物だろう。新海氏ついて,加藤氏が以前,思い出話をしてくれたことがある。

「新津 誠君は,現社長の近藤君の先輩にあたるんです。近藤君が入社した頃のゲーム会社は,ちゃんとした大学を出た人が入ろうとすると親がみんな反対したんですよ。だから,近藤君が入社希望で関西の方から来たとき,新津君にどうやって親を口説けばいいのか教えてやれと言ったんです。一緒にメシ食って来いって……。

新津君は文学部出身で,確か一般職みたいな形で入ったんです。僕はデザインをやるとき,常に誰か1人くらい自分の側に置いて一緒にやるんですけど,彼もそういう役割でした。『ブランディッシュ』のロゴを作る仕事をやったのはよく覚えていますね。最終的にはうまくいきませんでしたが,墨で英字を書こうみたいな話になりまして,紙をいっぱい置いて2人で座ってああだこうだとやっていたのを覚えています。

あの頃は,新津君に背景画を描かせたりしていました。だから,彼の今の映画の美しい背景のルーツは『イース』ですよ。あれはCGじゃないですからね」

|

なお,現在,新海氏の原作を実写化した映画「秒速5センチメートル」が劇場公開中である。

「加藤会長,新津 誠です。大変ご無沙汰しております。僕がファルコムに在籍していたのは,1995年から2000年の,今思えばたった5年間でした。それほど短い期間だったのに,加藤会長は今でも僕の夢に出てくる人,第1位です。ちなみに2位は初恋の相手です。初恋は14歳の頃で,僕は発売されたばかりの『イース』にも夢中でした。だから僕の中では『イース』も初恋も加藤会長もどこか繋がっています。会長にお話ししたら『気持ち悪いな』と叱られそうですが……。

会長の声を今もよく覚えています。30年前,入社早々に会長直属のデザインチームに配属された僕は,1日に何度も社長室から『新津!』と名前を呼ばれました。皆さんご存知のように,とても厳しい方です。褒めていただけることなんて滅多にありません。だから『新津!』と呼ぶあの声はちょっとした恐怖でしたが,でも合格発表を聞くように毎回ドキドキもしていました。というのは,会長はいつでも答えを知っていたからです。必死に作ったものが本当にちゃんと美しいのか,ちゃんと面白いのか,いつも教えてくれる,一緒に考え抜いてくださる方でした。

最後はほとんど喧嘩別れでした。自分の作品を作りたいから日本ファルコムを辞めたいという僕の申し出を,会長は最後まで認めてはくださいませんでした。日本ファルコムを辞めた僕は,ぎこちなく,アニメーションを作り始めました。会長にバレないように,『新津 誠』ではなく『新海 誠』と名前を変えました。アニメを作り始めてからは随分苦労して,アニメ業界からは馬鹿にもされました。何も知らないゲーム業界から来たやつが変なアニメを作っていると。

そういう時,僕はいつも加藤会長の言葉を思い出していました。

『なあ,俺たちはアマチュアだから面白いものができるんだぜ』

ほとんど負け惜しみみたいな言葉ですが,今でも僕の寄りどころです。ちなみに『新海』と名前を変えても,会長には一瞬でバレていたそうですね。結局,日本ファルコムを辞めた後も,僕はずっと加藤会長の影響の下にいます。

頂いてきたもののお礼を会長にずっと直接言いたかった。言うつもりでした。近藤社長と会う度に,『加藤会長と会いたいんだよね。そろそろ会ってもらえるかな』なんて話をしていました。25年前に言えなかった言葉が弔辞になるなんて,とても,とてもとても寂しいです。でも,加藤会長の声は今でも僕の内側にあります。今でも聴こえます。本当にありがとうございました」

|

加藤氏へ送る言葉

前編の冒頭で触れたように,筆者は加藤氏が元気なころ,近藤氏と加藤氏の2人揃ってのインタビューを打診したことがある。1回目はやんわりと断られ,それから1年ほど時間が経った頃に,再度,提案してみたのだ。しかし,「俺はコンちゃんとは一緒には受けないよ。だって,もう,経営に関しては任せているからね」と言い,その取材は最後まで実現しなかった。

また,その頃の加藤氏は「近藤社長とは(経営や開発に関して)ほとんど話していないよ」とも言っていた。これは近藤氏の取材からもうかがえるが,ソフト開発,経営に関しては一歩引いていた。それは,自身が育て,選んだ人物への信頼の表れではないだろうか。

「僕はやっぱり,加藤さんに育てられた人間だと思うんです。多分,加藤さんに会わなければ,まずゲーム作りの才能に気づくことすらなかったと思います。まさか開発をすることになるとは,思っていなかったんです。

日本ファルコムに入社した後も,そこから自分ができると思っていないのに,なんで加藤さんができると思ってくれたのか分からないんですけど……。人に厳しくするのって大変じゃないですか。自分だって,嫌だと思いつつ声をかけることはあります。でも,加藤さんはそこを諦めないでいてくれました。

加藤さんは,『最後は生き方なんだよ』と言っていました。『カッコわるいのは嫌なんだ』『マヌケにはなりたくない』と……何事にも本当に手を抜かない人でした。

自分は,18年前から代表取締役社長をやらせていただいていますが,それでも加藤さんがいなくなったことに大きな喪失感があります。加藤さんがいてくれるから安心してできたというか。迷った時,悩んだ時も,最終的に自分で決めているんですけれど,社内を歩いていく時に,会長室のガラス越しに加藤さんが机に向かっている姿をチラッと見ただけで安心はしていたんですよ。それがなくなったっていう気持ちはやっぱりあります」

|

「闘病中にもかかわらず,毎日出社して,その気力はすごいことだと思っていました。自分たち社員も,加藤さんが元気そうに見えるので,まだしばらく一緒に働けるんじゃないかって思っていたんですけど……。2024年の12月になってから,だいぶよくないみたいな話を聞いていました。

家族葬に呼んでいただいて,お棺に蓋をするとき,最後に声をかけさせていただいたんです。出てきた言葉は『加藤さん,ありがとうございました』でした。自分にとって,ある意味で親以上の存在だったのです」

加藤氏の永遠のアマチュア宣言

本企画に際し,さまざまな方からお話をうかがったが,筆者が以前,加藤氏からうかがった話も掲載しておきたい。

まずは,新海氏の弔辞にもあった,アマチュアということについて。加藤氏は常に,自分たちはアマチュアであり,アマチュアゆえのよさをいかに活かすかということを訴えてきた。

「僕ら,日本ファルコムは『永遠のアマチュア』でいいんです。僕も経営者としてはアマチュアです。まあ,70歳にもなってアマチュアってどうなのと言われそうですけどね(笑)。

自分たちのやっていることは,コンピュータ的観点から言うと,基本的にやっていることはあまり変わっていない気がするんです。ストアードプログラム方式(※)って,コンピュータが出てきたときから変わっていないじゃないですか。これでどこが発展したんだということです。

もともと僕がコンピュータをやりたいと思ったのは中学生くらいのとき,安部公房さんの『第四間氷期』を読んだからなんです。第四氷河期が来るので,それに適応するために人間を改造して水の中でも生きられるようにしようという話なのですが,その中に出てくるんですよ。アニメとかによくありますけど,頭に電極を刺すと脳内に映像が映るみたいなものが。それを読んで『コンピュータってすごいんだな』となったわけです。

ところが,今でも基本的にインプットはキーボードで,新しく出てきたものはたかだかマウスくらいでしょ? これもコンピュータが出てきた頃からほとんど変わっていないですよね」

(※)メモリに記憶させた命令(プログラム)を呼び出して実行する方式のこと

関連して,加藤氏が筆者に語ったことで印象深いのが,音楽理論と作曲は別物であるという話だ。

「そもそも音楽理論なんて,そんな簡単なものじゃないですから。これはこれでまた別の難しさがあるんです。音楽大学に行っても曲が書けない,美術学校に行っても絵が描けないという人もたくさんいますからね。

僕らは素人だからいい曲が書けるんだぜと思っていればいいんですよ。音楽もある程度自分たちでやっていると,基本的な音楽理論みたいなことを身につけるべきじゃないかという話が出てくるわけですよ。そんなことやっても意味はないと僕は思っていたのですが,みんながそう言うんだったらと,アレンジをやってもらっていた音楽大学出身の先生に頼んで,毎週レクチャーしてもらったんです。絶対みんなすぐに閉口するぞって思っていましたが,案の定,長くは続きませんでした。

これがイラスト面でも同じような傾向があって,キャラクターのうまい人はデッサンがおかしかったりするんですよね。でも,デッサンがうまくても魅力的な絵が描けないっていう人も多くて,なかなか難しいですよねこの世界は……」

50年やっても1年目の才能に負けることもある

加藤氏は新しいものが好きだった。筆者とは,コンテンツの話よりも,お互いの趣味のクルマの話で盛り上がったことをよく覚えている。亡くなる寸前まで保有してドライブを楽しんでいたのは,ポルシェの電動スポーツカー「タイカン」だった。その前はメルセデスAMGというハイパワースポーツモデルだった。おそらく,新しいモノ,コトに関して常にアンテナが向くのだろう。

「新しいことが嫌いなわけじゃないです。できればやりたいけど,とりあえずできないからやらないといったところです。そういう新しいことはいつもやろうとするんですが,なかなか周りがついてきてくれないというか(笑)。僕自身は昔から新しいもの好きです。Twitter(現X)もFacebookも社内で自分が最初に始めましたし,ホームページもそうです。

ただ,ひとつ言っておきたいのは,この仕事は経験が長いからできるわけじゃないということです。50年やっている人間がキャリア1,2年の者に負けたりするわけですから。そこは,僕もちゃんとわきまえています。イラスト・グラフィックの仕事が一番分かりやすいですよね。音楽もそうでしょう?

だから,自分ができる範囲内で精一杯やっていくしかない。ウチでみんなによく言っていることは『できないなら,やらなくていいよ』『自分ができる範囲内でできることを精一杯やればいいんだよ』ということです。

自分たちが教えられるようなことはないもん(笑)。僕みたいなやり方をしたいのなら,無理をしないで手を抜くなとか,そのくらいのアドバイスが関の山です。そのやり方がいいかどうかも分からないですし。無理をしないと飛躍はできないというのも事実ですからね。当たり前の話なんですよ。

(ソフトバンクの)孫 正義さんを見ろとね。あの人はいつも崖っぷちにいたから,あそこまで行けたんだろうと。だから,安全なところを歩いていたら,やっぱり大きく飛躍するってことは少ないわけです。見ているほうからすると,自分みたいなのは面白くないと思いますよ。

僕はよく『あしたのジョー』の話をするんだけど『あんなことはないからね。不可能を可能にするっていうけど,不可能って可能性がないっていうことでしょ? それが可能になるわけないだろう』みたいなことをいつも言っています。宝くじも,確率的に考えたら僕の感覚ではゼロですから,そんなの買うってありえないだろうみたいな話をよくします。『でも,当たる人もいるでしょう』って言うけど,隕石が降ってきて当たるヤツだっているだろうってね(笑)」

最後に,私と加藤さんの写真を……。笑顔の苦手な加藤さんですが,とても素敵な1枚だと思っています。改めてご冥福をお祈りします。貴重な時間をありがとうございました。

|

取材協力:日本ファルコム

出典:エンタメステーション,日本ファルコム音楽大全

写真,資料協力:日本ファルコム,加藤家,黒川文雄,北岡一浩,森瀬 繚@セーフモード,古代祐三,コミックス・ウェーブ・フィルム

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: