企画記事

「Hollow Knight: Silksong」をプレイし,そしてクリアして感じたもの――それは不便さの奥に潜む鋭さ,過酷な試練を乗り越えた先に最高の体験

|

本作は,2017年にオーストラリアの独立系ゲームスタジオ・Team Cherryがリリースした「Hollow Knight」の続編だ(コンソール機向けは2018年リリース)。いわゆるメトロイドヴァニアと呼ばれる探索型のアクションゲームで,コアなファンを生む高評価を獲得し,そして世界的なヒットを記録。2010年代のインディーゲームを代表する作品の一つとなった。

筆者もそんなHollow Knightに魅了され,Silksongの発売を待ち望んでいたゲーマーの一人。そして先刻,“1度目”のクリアを達成した。まだまだ未探索の部分はたくさんあり,エンディングもこれだけではないだろうが,ひとまず区切りに達したとはいえるだろう。

ということで,クリアまでのひと通りを遊んでみての感想を語りたいと思う。

気になる作品だけど,高難度や不便さなどの噂(というか,事実そのあたりを調整するアップデートも告知されている)を聞いて躊躇している……という人にぜひ読み進めていただき,そして本作に挑むか否かの参考にしてほしい。

|

ハードコアなメトロイドヴァニアが,もっと難しく,もっとやりごたえある作品に

まずは,軽く前作を振り返ってみよう。すでに前作を知る人は,読み飛ばしてしまってかまわない。

前作「Hollow Knight」は,広大なマップを探索しながら情報を拾い集めていく探索型アクションゲーム――いわゆるメトロイドヴァニアと呼ばれるジャンルの作品だ。物語の舞台となるのは,知性を持ったムシたちが生きる世界。プレイヤーは1匹の放浪者となり,滅び去った王国と,自分自身に秘められた謎を解き明かしていくことになる。

その魅力はなんといっても,本作でしか味わえない世界の雰囲気にある。不気味さと可愛らしさを併せ持つムシたちの姿,狂気を感じるほどの密度で描き込まれた背景,断片的な見せ方でプレイヤーの想像力をかき立てるストーリーなど,すべての要素が一体となって独特な世界観を作り上げている。

|

無論,ストーリーが中心のゲームというわけではない。前作はアクションゲームとしての難しさでも知られ,とくにゲーム後半の難度は同ジャンル内でも飛び抜けて高い。参考までに,本稿執筆時点でのSteamにおける通常クリア実績の達成率は22%,裏ボス撃破実績の達成率は18.2%である。

高難度の要因は,成長要素によるところが大きい。本作には探索で能力が向上する(カスタマイズできる)仕様はあるものの,いわゆるキャラクターレベルの概念は存在しない。そのため,ステータスによるゴリ押しが難しく,攻略のためには一定以上の地力や工夫が必要になる。

それでも,この作品はプレイヤーを惹きつけてやまない。難度は高いものの手触りは直線的ではなく,カスタマイズによる戦略の幅があり,さまざまなプレイスタイルで攻略ができる本作のバトルは,挑戦を求めるプレイヤーにとって最高の遊び場だった。そうした体験は,容赦のない世界やストーリーとも重なり,多くの人にとって忘れられない作品となっていった。

|

では,いよいよ本題だ。こうして人気を得たHollow Knightの続編「Hollow Knight: Silksong」(以下,Silksong)は,果たしてどんなゲームになったのか。主人公の性能だとか,マップ構成の変化とか,いろいろと言える部分はあるが,まずは率直に感想を述べようと思う。

Silksongは,前作を最後まで楽しんだプレイヤーのために作られた作品だと感じられた。あらゆる部分で,前作の挑戦的な要素を濃縮し,より深く楽しめるように作られている。

分かりやすい点として,アクション要素は明確に難しくなっている。具体的には,前作では中盤あたりから発揮してきた難しさを最初から出してくる。そして,終盤には前作の“隠し要素”で出会ったような超難度コンテンツがストーリー上で顔を出す。プレイヤー側も強くなっているが,それを加味しても難しさは本作のほうが上だ。

|

探索システムに関してはほぼ前作と同様なので,前作に触れた人であれば問題なく馴染めるだろう。マップ構成は以前よりも迷いにくく調整されており,目標も明確に定められるようになったため,あてどなく彷徨うような時間は生まれにくくなっている。

ただ,あくまでベースは前作であるため,ここ数年で便利になっていった同ジャンル作品の文脈はほぼ踏襲していない。マップ間を移動する施設はあるものの,どこでも使えるファストトラベル的な便利機能は存在しないので,マップの形状やつながりはある程度覚える必要がある。

|

それぞれの具体的なシステムについてはあとで触れるが,ここでいったん,ぶっちゃけてしまおう。

正直,Silksongは近年の基準でいえば少しばかり不便なゲームである。本作がHollow KnightのDLCとして開発されていたことの名残もあるだろうが,プレイアビリティの面ではストレスを感じる部分があったことは否定できない。

では,このゲームは面白くないのか?

それは否だ。作品のコンセプトは本作でもまったくブレておらず,むしろ鋭くなっているとすら思える。全編を通して“楽勝”な場面がほぼ存在せず,ずっと真剣に挑み続ける本作の手触りは,前作を楽しんだものにとって素晴らしい体験だった。物語やキャラクターの魅力も相変わらずで,探索に至っては前作より楽しいかもしれない。

|

|

なお,筆者の腕前は「前作で裏ボス撃破まではギリギリで達成したものの,その先に待っている超高難度コンテンツは挫折してしまった」という程度で,特別にアクションゲームが上手いわけではない。そのくらいでも,このゲームは十分に楽しめた。

ただし,前作を遊んでいない(難度のラインを知らない)人に向けて手放しで勧められる作品でないのは間違いない。すべて自分で判断したい人や,アクションゲームを苦手とする人は,まず前作から手を付けることをオススメしたい。

自由度が増して強くなった主人公で,もっと強い敵を攻略するアクション要素

それでは,もう少し具体的な話をしていこう。ネタバレは可能な限り避けるが,スクリーンショットにはある程度攻略を進めたあとのものも含まれているので,その点はご留意いただきたい。

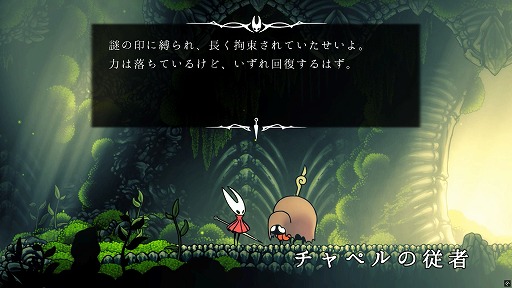

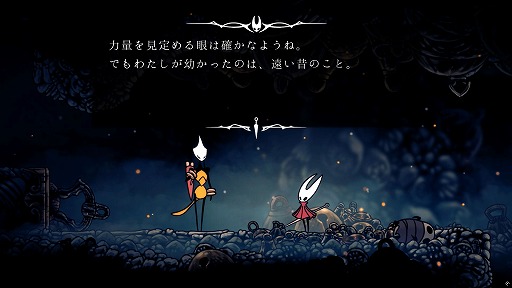

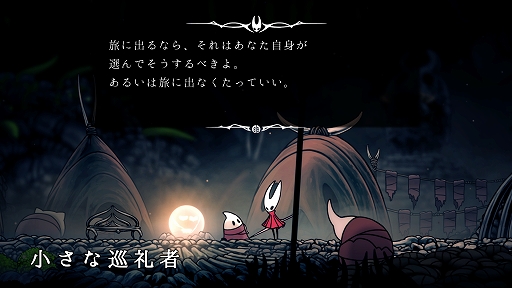

Silksongのストーリーは,前作と同じ世界の異なる土地・ファールームで展開される。前作ではライバルのようなポジションで登場したホーネットが主役となり,これまでとは一味違った冒険を楽しめる。

|

|

ただし,ホーネットは使者によって拘束されて連れてこられたためか,力の大半を失ってしまっていた。力を取り戻し,自身を拘束した者の真意を確かめるため,ホーネットはファールームを支配する者が潜むシタデルへと向かうことになる。

|

|

アクションの基本型は前作を踏襲しているが,性能面やシステムは大きく変化している。その中でも,ゲーム進行に多大な影響を与えているのが「シルク」と呼ばれるリソースを用いた各種アクションだ。

シルクは前作における「ソウル」に近いリソースで,通常攻撃をヒットさせるごとに獲得できる。体力回復,スキル発動といった用途は前作と同様だが,本作では消費量/効果量/保有量に違いがある。

|

まず,回復アクションは発動までに時間がかかるが,1度の発動で体力が3つ修復される。初期体力は5つなので,半分以上を一気に回復できるわけだ。

そのかわり,初期時点ではシルクを上限いっぱいまで保持していなければ,回復アクション自体を発動できない(上限を増やすことは可能)。動作中に攻撃を受ければ回復が止まり,シルクも消費されてしまうのでリスクが非常に高い。

この要素は,戦闘にメリハリを与え,緊張感を味わうための仕組みといえる。回復のリスクとリターンを極端にすることで,攻めと守りのシーンを明確化し,敵の動きをよく観察することに大きな意味を与えているわけだ。単純に体力を回復するだけの時間が減ったので,手触りは以前よりも良くなっているように感じられた。

回復アクションと対をなすのが,シルクを消費する強力な攻撃アクション「シルクスキル」だ。取得しているものから1種類をセットする形式で,発動には初期上限の半分ほどのシルクが必要になるものの,その威力は極めて高い。

|

また,シルクスキルとは別の攻撃手段として,消費型の道具も用意されている。こちらは複数装備可能で,製造にあたって「破片」というリソースが必要になるが,実に取り回しが良いものが揃っている。

ゲームが進めばダッシュやジャンプといった基本動作もどんどん強化されていくので,それらを合わせて運用すれば非常に自由度の高いアクションを楽しめる。実際に動かしていても心地がよく,単純な手触りは以前よりも良くなっているように感じられた。

|

|

なかなか難しいのは,それにともなって敵も強くなっているということ。単純に敵の攻撃力が高いだけでなく,全体的に挙動が洗練されているため,知性を持たない相手はともかく,戦士や騎士といった相手は簡単には倒せない。

ホーネットが逃げれば追いすがり,近づけば距離をとって最適な間合いを維持するなど,対人戦のような駆け引きを仕掛けてくるので,何も考えずに突撃すると簡単に返り討ちにされてしまう。まるで「相手の挙動をしっかりと見極めて戦え」とメッセージが発せられているかのようだ。

人による部分もあるだろうが,個人的にはこれがとても楽しかった。モーションの作り込みが尋常ではなく,しっかりと予備動作が分かるように敵キャラクターが動くため,きちんと見極めれば問題なく戦えるようになる。そのおかげで,あらゆる敵を,まるでボス戦かのように攻略できるのだ。

|

とはいえ,プレイヤーによって好む戦い方は異なる。それに応えてくれるのが,ホーネットの戦闘スタイルを示す「クレスト」の変更システムだ。

クレストは各種通常攻撃,および装備可能なチャーム(アクセサリ)の枠と紐付いており,装備しているクレストに応じて攻撃速度・リーチ・モーション,そしてセット可能なチャームの種別がまるごと変化する。

たとえば,初期のクレストである「狩猟者」は下攻撃で斜め下へと突撃するが,以降に入手できるクレストには前作に近い斬撃を放つスタイルのものも存在する。それぞれ最適な動きが異なるので,好みのものを探したり,ボスに合わせて噛み合いが良いものに変えたりもできる。

|

このように,全般的に動きの幅は広がっており,敵も攻略しがいのあるものが揃っているので,アクションゲームとしてより奥深いものになっているのは間違いない。しかし,長い無敵時間が付与されるタイプのアクションが少なかったり,プレイヤーに要求される技術レベルが高かったりと,難度はやはり高い。まずは進行優先で遊び,スタイルに合う道具やクレストを入手してから探索を進めていくのをオススメしたい。

絶対に“理解と攻略”を味わわせる。そんな決意を感じさせる探索システム

続いては探索に関する要素を見ていこう。ここは本作においてもっとも議論の分かれる部分なので,いち意見として受け止めてほしい。

本作のマップは前作とは異なり,ややリニア(一本道)寄りな構造になっている。寄り道要素はたくさん存在するが,基本的な攻略順はゲーム側に定められており,先に進もうと思えばどんどん進める仕組みだ。

|

主要なマップの多くには,回復とリスポーン地点の更新ができる「ベンチ」があり,さらにゲームが進行するとマップ間を移動できる「鐘の道」(前作におけるスタグ)が用意されている。新しいエリアに入ったら,まずはそれらを利用可能にしてから探索範囲を広げていくのが基本的な動きになる。

|

大枠では前作と似たような雰囲気だが,実際に遊んでみるとかなり手応えが違うことが分かる。本作ではベンチ,鐘の道,地図といった必須要素の解禁に「ロザリー」と呼ばれるリソース(平たく言えばお金)が必要であり,ロザリーは死亡するとドロップしてしまうのだ。

ドロップしたロザリーは死亡地点まで拾いに行かなければ再入手できず,その状態で死亡するとロストしてしまう。つまり「とりあえず死亡覚悟で突撃してベンチと鐘の道を解禁!」といった,力ずくの攻略手法が取りにくくなっている。ロザリーのロストに保険をかける手段はあるが,そちらにも一定の手間がかかり効率は悪い。

|

|

さらに,マップの関門となるボスとベンチの距離はかなり遠いこともチラホラある。ショートカットルートが用意されていることもあるが,場合によっては複数の敵やアスレチックを超えなければ再挑戦できないこともある。

これこそが,本作をハードコアたらしめている要素である。Silksongという作品は,試行回数で良い乱数を引くまでアタックを繰り返す,いわゆるゴリ押しを封じている。そんなふうに,意志をもってプレイヤーの“理解と工夫”以外による進行を跳ね除けるように作られていると感じさせられるのだ。

|

ハッキリ言うと,これはあまりスマートな設計ではないと思う。この手法を用いればデザインしたとおりの体験をプレイヤーに与えやすいだろうが,それはプレイヤーの遊び方を制限することにもつながるからだ。

ベンチを発見した瞬間の喜びが,財布を開いた瞬間にガッカリに変わってしまう体験は,あまり良いものとは言えないだろう。

もちろん,便利にしたら同じ体験を味わえるかと言えば微妙なところでもある。精密に作り込まれた敵やマップを“しっかりと理解して攻略した喜び”と,勢いで突破した喜びには確かに差がある。ストレスからの解放は,ある意味で高難度アクションのキモともいえる体験だからだ。

これに関しては,かなり意見の分かれる部分なのは間違いなく,賛否両論が巻き起こるのも無理はないだろう。「さすがにそこはゲームプレイの快適性を優先してくれ」という意見はもっともであるし,筆者としてもわりとそう思う部分がある。

|

一方で,開発が信念を貫いたと感じられる部分があったことを嬉しく思えた。1500万本もの大ヒットを成し遂げたゲームの続編を軟化させず,よりハードな作品へと進化させるなど,よほどプレイヤーを信頼していなければできないことだろう。おかげで,最高の体験を味わうことができた。

ある意味,本作のコアっぷりは「インディー作品は大ヒット後にも趣味を全開にしてもいい」という希望の光といえるかもしれない。方向性を変化させず,新作でより鋭く尖ってくれたことに対しては,個人的な感謝を捧げたい。

Hollow Knight: Silksongは,どう評価していいか非常に難しい作品だと思う。全体としては間違いなく洗練され,アクションゲームとしての出来は明確に良いが,あまり現代的ではない要素が絡んでいる。そういった部分が気にならない人であれば,本作は間違いなく名作といえるだろう。

繰り返しになるが,アクションゲームが得意でない人や,ゲームプレイの方向性が掴めない人は,まず前作からプレイすることをオススメする。逆に高難度アクションを楽しめる腕前の持ち主なら,躊躇は不要だ。手にとって,その実力をいかんなく発揮しよう。

|

――追記

通常クリア後,探索をより深く進めてみたが,終わる気配がまったくない。このゲームのボリュームはちょっと異常だ。マップはどこまでも広がって,新しい要素が見つかり,面白くなっていく。どう考えても,2300円のプレイバリューを超越している。

ゲームプレイ中に難度緩和のパッチが当たったが,これはゲーム序盤の調整が主であり,後半に関してはほぼノータッチだ。アクションゲームの攻略を楽しめるタイプの人は,ぜひ自力でエンディングの先まで足を踏み入れてほしい。

|

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- 関連タイトル:

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

- この記事のURL:

キーワード

- PC:Hollow Knight: Silksong

- PC

- アクション

- Team Cherry

- Team Cherry

- その他の国

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- PS5:Hollow Knight: Silksong

- PS5

- IARC汎用レーティング 7歳以上

- PS4:Hollow Knight: Silksong

- PS4

- Xbox Series X|S:Hollow Knight: Silksong

- Xbox Series X|S

- Xbox One:Hollow Knight: Silksong

- Xbox One

- Nintendo Switch 2:Hollow Knight: Silksong

- Nintendo Switch 2

- Nintendo Switch:Hollow Knight: Silksong

- Nintendo Switch

- 企画記事

- レビュー

- ライター:蒼之スギウラ

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025

Hollow Knight is(C)Copyright Team Cherry 2025