プレイレポート

“New Wizardry”3部作にみる,日本RPG史のミッシングリンク。44周年のこの年に,「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」について考えてみた

メディアをまたいだウィザードリィ・ジャパネスク

Wizardryが日本語にローカライズされたのは1985年と比較的早かったが,今なお画期的なものとして語られるのは,やはりASCII(現・KADOKAWA)から発売されたファミコン版だろう。

ファミコン版の#1が発売されたのは1987年の12月だが,この年の1月には「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」がすでに発売されており,同じく12月発売の「ファイナルファンタジー」とは,クリスマス商戦で競合する関係であった。

こうしたことから,広告などでは「全世界NO.1 RPG」「FROM USA」と海外ゲームであることを押し出し,「このゲームは13歳以上の方にとくにオススメします」と,子供向けではないことが強調された。

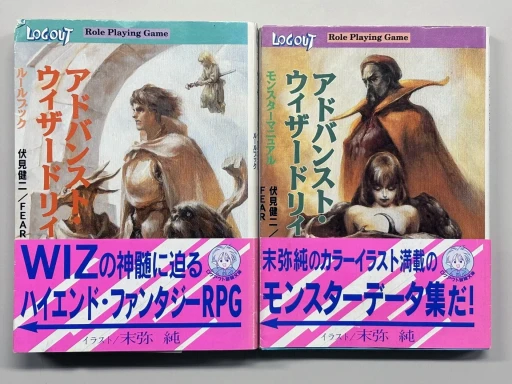

移植に当たっては画面がマルチウィンドウ化され,キーボードで呪文名を入力する方式から,リストから呪文を選択する方式にするといった,ゲームパッド操作への最適化が行われた。さらに神話を思わせる末弥 純氏の美麗なアートワークに,クラシックや映画音楽を多数手掛けてきた羽田健太郎氏の荘厳な音楽が加えられ,今なお多くの人の記憶に残る,独自のスタイルを確立した。

|

ファミコン版では,#3が「ウィザードリィ2 リルガミンの遺産」(1989),#2が「ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士」(1990)と,順番を入れ替える形での発売となった。前述のように#2は高レベルキャラクター向けの冒険だったので,作り立てのキャラクターでも遊べるようにバランス調整がなされ,隠しボスなどのやりこみ要素も加えられている。遠藤雅伸氏の率いるゲームスタジオによって再調整されたバランスの妙は,今でも語り草である。

これらファミコン版のスタイルが原型となって,ゲームボーイの「ウィザードリィ外伝1 女王の受難」(1991)を皮切りに,30作(クローンまで入れれば100作とも)を超える“和製Wizardry”が日本で制作され続けることとなる。

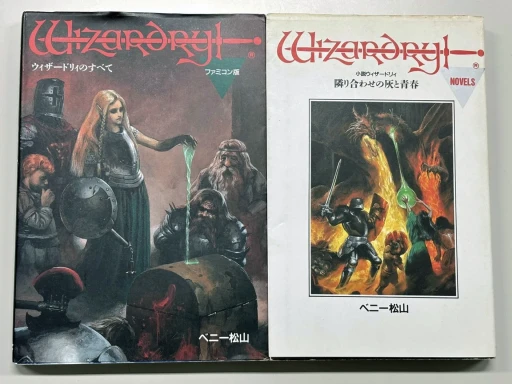

加えて重要だったのは,ベニー松山氏によるガイドブック「ウィザードリィのすべて」をはじめとした関連書籍によって,“世界観の補強”が急速に行われたことだ。

1989年に刊行された同書は単なる攻略本ではなく,都市や迷宮の設定は元より,作中世界を成り立たせている数々のお約束に,納得のいく説明を加えたのが特徴であった。例えば,高いHPを持つキャラクターは単に頑健なのではなく,低HPのキャラクターよりも致命傷を避ける技術に長けていることを示している。こうした,D&Dに親しんだ英語圏の住人なら言わずもがなの考え方を分かりやすく整理し,解説本として提示したのが画期的だったのだ。

「ウィザードリィのすべて」の刊行と同年の1989年,ベニー松山氏は「ファミコン必勝本」に連載していた小説「隣り合わせの灰と青春」を単行本として出版した。同作は,自ら再整理したWizardry世界での冒険を躍動感あふれる文体で表現しつつ,“高レベルになっても乱数のめぐり合わせが悪く,重要な魔法を習得できていなかった”キャラクターを登場させるといった,ゲームならではの意外性をも物語に組み入れたことで,コンピュータRPGのノベライズを代表する名作として語り継がれている。

|

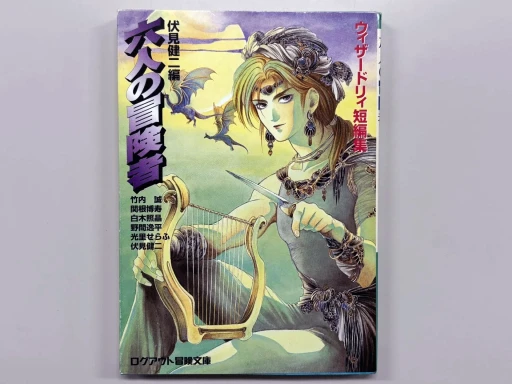

Wizardryは小説のみならず,主にASCIIの出版事業と連動する形で,漫画やゲームブック,テーブルトークRPGなどのマルチな展開が行われ,クリエイターたちはそこで独自の設定を膨らませていった。

ベニー松山氏以外の作品では,手塚一郎氏の「小説ウィザードリィ シナリオ4 ワードナの逆襲」や,#5のNPCたるルビィ・ウォーロックが一人称で語る,佐山アキラ氏の「酔いどれの墓標」などが知られている。

前者は高難度やユーモアの翻訳が危ぶまれて移植に恵まれなかった#4の小説化で,ゲームに倣って複数の結末が用意されているのが特徴だ。後者はのちに直木賞作家となる馳 星周氏が別名義で発表した傑作ハードボイルド・ファンタジーで,馳氏の代表作「不夜城」の原型としても知られている。

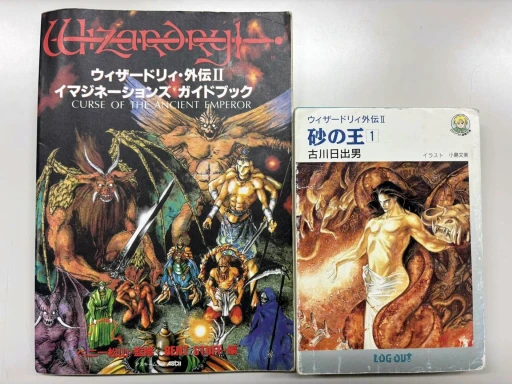

こうしたWizardry関連のライターは,やがてゲームとしての“和製Wizardry”にも本格的に関わっていく。とくにベニー松山氏がシナリオを手掛けた「ウィザードリィ・外伝II 古代皇帝の呪い」はアラブ風の世界観に,良好なバランスとやり込み要素が融合した傑作であった。

なおその解説書「イマジネーションズ・ガイドブック」の一部とノベライズ「砂の王」は,のちに「アラビアの夜の種族」で日本推理作家協会賞と日本SF大賞を同時受賞する古川日出男氏がものしたことでも知られている。

|

ここまで紹介したように,日本ではWizardry世界の再解釈が独自に進められたが,そのうえで1995年に発売されたスーパーファミコン版「ウィザードリィ6 禁断の魔筆」は,末弥 純氏のイラストや羽田健太郎氏の音楽を生かした映画的な演出が盛り込みつつ,原作のゴシック文学のような雰囲気を最大限に活かした良移植であった。

|

NPCとの会話などを思い切って簡略化した一方で,冒険者たちの顔のビジュアルをエディットする機能が追加され,先の演出面の強化と相まってウィザードリィ・ジャパネスクの最高傑作との呼び声もあるほどだ。「Wizardry Legacy」のDLCとして先般追加された「コンシューマ版の#6」とは,まさしくこのスーパーファミコン版をベースにしたものである。

|

|

|

ファンタジーからSFになった#7

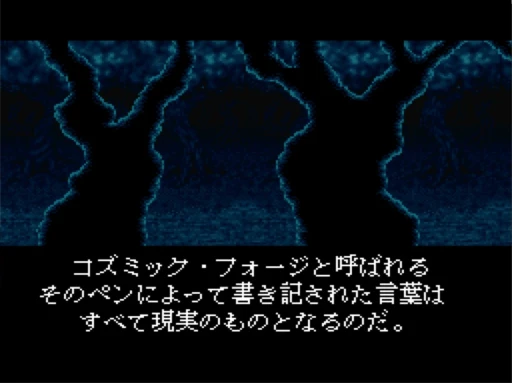

“Wizardryの新展開”が大々的にプッシュされたにも関わらず,#6以降にもたらされた大きな変化が,従来の日本のファンに戸惑いを与えたのは否めない。とりわけ混乱をもたらしたのは,物語の中心的な謎であるコズミック・フォージの秘密が完全に解き明かされないまま1992年の「Wizardry 7: Crusaders of the Dark Savant(ガーディアの宝珠)」へと持ち越され,さらにその#7で,世界観がガラッと変化してしまったことだ。つまりゴシック・ファンタジーだったものが,サイエンス・ファンタジー(SF)へと軸足を移したのである。

|

実のところ,英語圏のRPGはそれこそ初代「Ultima(ウルティマ)」の頃から,サイエンス・ファンタジーは珍しいものではなかった。しかし西洋中世風ファンタジーが根付き始めたばかりの当時の日本では,そうした前提が共有されているとは言い難い。ゆえに,この困惑は必然だったといえる。

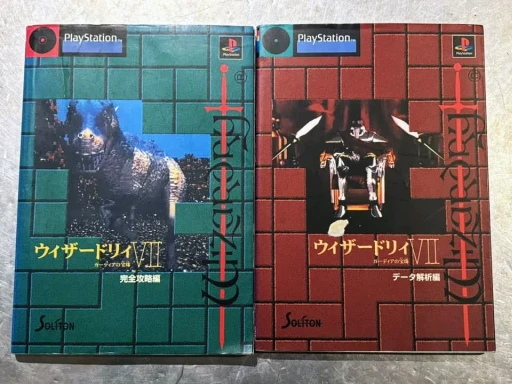

日本では3Dグラフィックスでビジュアルが強化されたプレイステーション版が1995年に発売されたものの,プレイステーション初期の発売だったからか,元のPC版に比べてロード時間が長いなどの問題があった。さらに本邦における“Wizardryの顔”というべき末弥 純氏や羽田健太郎氏といったクリエイターの起用がなかったことから,日本のファンからは「これじゃない」と拍子抜けする声が目立つローンチになってしまった。

|

加えて,Wizardryのマルチメディア展開を担っていたログアウト誌が1995年末をもって休刊し,権利関係も混乱が生まれてしまった。ノベライズなどのサポートも立ち消えとなり,その後も外伝シリーズを中心とした“和製Wizardry”は根強く展開が続いたものの,ゲームとしての基本フォーマットはクラシックなまま,#6以降の要素は一部の呪文や職業などを取り入れる程度に止まることになる。

プレイステーションなどで#1〜3のリメイク「リルガミンサーガ」が1998年に,#4〜5のリメイク「ニューエイジオブリルガミン」が1999年に発売されて一定の支持を集めたが,それはあくまで“3DダンジョンRPGのデファクトスタンダード”としての再評価であって,横の展開につながることはなかった。

日本では黙殺された#8

日本のファンにとっては“踏み絵”となった#7だが,英語圏での評価は高かった。それもそのはず,宇宙の秘密を封じ込めた天球儀アストラル・ドミナと辺境の惑星ガーディアをめぐる冒険は本格的で,宇宙の覇権を握らんとするダーク・サヴァントや,ヒロインのヴィ・ドミナらの掘り下げも,しっかりしたものだった。

|

サイに似たアンパニや,クモを思わせるティーラングといった知的種族たちからなるNPCは6勢力で30名を超え,彼らと交易したり,敵NPCのパーティとキーアイテムの奪還競争を繰り広げたりする展開も面白かった。種族や職業,呪文などは#6準拠なものの,マップの広さは6倍,シナリオは3倍もの分量があり,細部まで作り込まれていた。

#2からWizardryの翻訳に携わり,Woodhead氏から聞かされた#1の前日譚を小説「ウィザードリィ正伝 トレボーと黄金の剣」として発表したこともある多摩 豊氏が翻訳を担当しており,雰囲気も満点だ。

|

一方,コズミック・フォージをめぐる秘密は,また次の#8まで持ち越されることとなる。

しかし#7の発売後,Sir-Techの経営は順風満帆とはいかなかった。その理由の一つには,ロイヤリティの未払いをめぐっての訴訟と,それによる混乱があったと言われている。クリエイターであるBradley氏が訴訟に巻き込まれることはなかったが,結果としてSir-Techを退社することになり,1995年に自身の会社であるHeuristic Parkを立ち上げている。

その後のBradley氏は,より本格的なSF作品であるサイバーパンクFPS「CyberMage: Darklight Awakening(サイバーメイジ)」をElectronic Artsから1995年にリリースしたのち,原点回帰的なファンタジーRPG「Wizards & Warriors」をHeuristic Parkで開発,2000年に発表することになる。

|

ちなみに#7と#8の間にあたる1996年に,Sir-Techは「Nemesis: The Wizardry Adventure(ウィザードリィ ネメシス)」をリリースしているが,これは「Myst(ミスト)」のようなポイント&クリック型のアドベンチャーゲームであり,パーティも組まずに1人で冒険する,#6よりもいっそう異色の作品であった。

同時期に目を向ければ,ハック&スラッシュの原点である「Diablo」が1996年に発売され,翌1997年の「Ultima Online」でオンラインゲームの時代が本格的に始まった時代である。また1998年には,AD&Dをほぼ完全に再現したシングルプレイRPG「Baldur's Gate」も登場している。

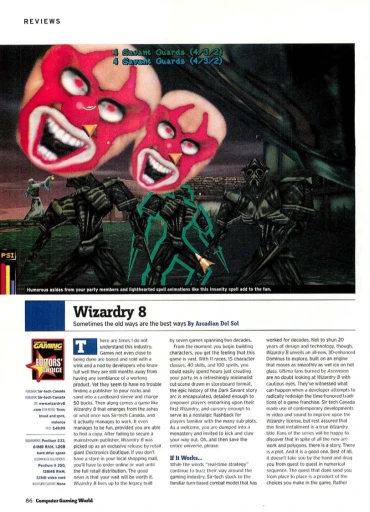

こうした中でリリースされた「Wizardry 8」は,それでも同時期のRPGに勝るとも劣らない完成度を持ち,続編を待ち望んでいたファンたちから好評を持って迎えられた。3Dのグラフィックスは当時の最新の水準にアップデートされ,種族や職業,呪文は#7を踏襲しつつも性格はより細分化され,キャラクターにはボイスが当てられるなど,新要素も盛り込まれていた。

画面構成は「Might & Magic 6: The Mandate of Heaven(マイト&マジック6:ザ マンデート オブ ヘヴン)」を彷彿させるものの,戦闘システムは#6以降のスタイルを踏襲しており,そのうえ四方から敵が襲いかかってくるため気が抜けない。ミニマップを見ながら彼我の位置を確認し,常にフォーメーションを気にしながら戦うその臨場感は,シリーズ随一とさえいえる。

|

コズミック・フォージをめぐるストーリーにも「Ascension(昇華)」という新しい概念(および,その思想を奉じる教団)を加えながらも,#6からの流れが破綻しないように工夫が凝らされている。ボリュームもたっぷりで,遊び甲斐も十分だ。大枠としてのサイエンス・ファンタジーは変わらずだが,序盤はファンタジー色強めなので,旧来のファンにもさほど違和感なしに進められるのではないだろうか。

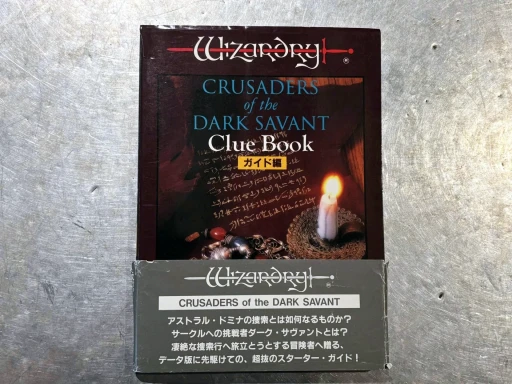

かような良作だったにも関わらず,日本においてはあまり話題になることなく,その発売はひっそりとしたものだったと記憶している。#7までの翻訳を手掛けた多摩 豊氏は病没していたが,#7のクルーブックを手掛けていた鈴木常信氏らがローカライズに参画し,日本語版でのプレイ環境は整っていたにも関わらず,予定されていた日本語版ガイドブックは発売が中止となり,コンシューマへの移植も行われることもなかった。

|

発売当時のPCゲーム市場は,現在と比べるとまだまだマニアックなものであり,英語環境でプレイするくらいの気概がなければ,なかなか手が伸びにくい状況だったのは否めない。筆者も,新宿のさくらや(PCゲームの購入には当時欠かせない店だった)の店頭で#8を見かけたが,前評判すら把握していなかったのでスルーするうちに,瞬く間に入手困難になってしまった。のちに10万円を超えるプレミア価格がついたのを見て,それは後悔したものである。

幸い,英語圏では一定の評価を獲得し,先のComputer Gaming World誌の2002年3月号では「驚嘆すべき達成」「シリーズの締めくくりにふさわしい」と,五つ星の最高評価を受けている。それ以外のオールタイムベストに顔を出すことも,珍しくないくらいだ。

このたびの「Wizardry Legacy」が画期的なのは,#6からの文脈で#8を再評価できる土壌が整えられたことだろう。この記事で日本におけるRPG受容史に興味が湧いた人は,この機会に本作でそのミッシングリンクをたどり直してみてはいかがだろうか。

|

「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」公式サイト

【参考文献】

鈴木常信「ウィザードリィクルーブック CRUSADERS of the DARK SAVANT」,ローカス,1994年

多摩豊「言葉の壁を越えて」(「ログアウト」1995年1月号)

"Wizards & Warriors Interview". IGN. July 13, 2000.

Pepe Felipe (ed)“The CRPG Book: A Guide to Computer Role-Playing Games, Expanded Edition v3.1c”, Bitmap Books, 2023.

- 関連タイトル:

Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-

Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8- - 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- この記事のURL:

キーワード

- PC

- PC:Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-

- RPG

- D4エンタープライズ

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- プレイレポート

- ライター:岡和田 晃

- PC:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- iPhone:Wizardry Variants Daphne

- iPhone

- Android:Wizardry Variants Daphne

- Android

- PC:Wizardry Variants Daphne

- ムービー

(c)Drecom Co., Ltd. WizardryTM is a trademark of Drecom Co.,Ltd. (c)D4Enterprise Co.,Ltd. (c)2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.