連載

生命の究極的な目的に迫る最新の進化論「遺伝子は不滅である」(ゲーマーのためのブックガイド:第43回)

|

「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。

「進化」という言葉は,とくにゲームの文脈において,いいように使われすぎている。

ポケモンシリーズにおける誤用がよくやり玉に挙がるが,それ以外にも勘違いしているケースは少なくない。生物学上の進化とは,親から子へと代々命をつなぎながら,やがて祖先とは異なる子孫が生じる現象を指しているのであって,個人(個体)の成長や変化を意味するものではないのである。

例えば肉体改造してムキムキになったり,何か資格をとって新しいことができるようになったりしたとき「進化した!」と言うのは大間違いだ。もちろん,ポケモンの誤用は“あえて”そういう表記にしているのだと思うのが,言葉どおりにとるなら,ピカチュウはピチューの子孫でなくてはならず,ライチュウはピカチュウの子孫でなくてはならない。まあファンタジーなので,進化のたびに死んで転生している可能性がないとはいえない,かもしれない。

そんなわけで今回は,(ポケモンではなく)現実世界の進化の秘密に迫った最新の著作を紹介していきたい。英国で2024年に出版され,日本でもつい先日発売されたばかりの一冊である。

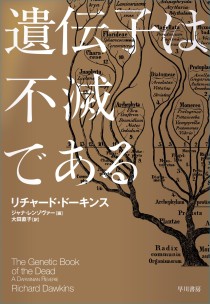

「遺伝子は不滅である」

著者:リチャード・ドーキンス

訳者:大田直子

版元:早川書房

発行:2025年7月25日

価格:4500円(税別)

ISBN:978-4-15-210444-1

Honya Club.com

e-hon

Amazon.co.jp

※Amazonアソシエイト

早川書房「遺伝子は不滅である」紹介ページ

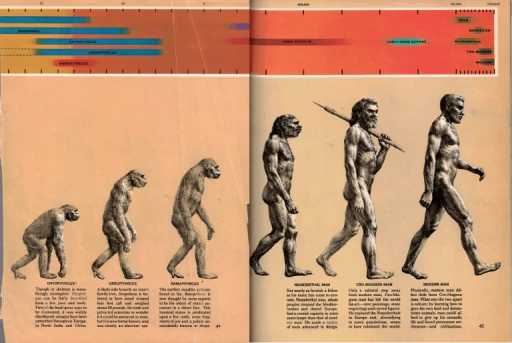

そもそも進化という訳語がいけない。「進む」という字が使われているので,「過去から未来へ向かって,どんどん性能が上がる」と勘違いされている。有名な「猿がだんだん立ち上がって人間になる」という「進化の行進図」で,一見して「類人猿→猿人→原人→旧人→新人」と,どんどん優秀になっているように誘導されてしまう。

|

旧人とはネアンデルタール人のことであり,かつては「新人たる我々現生人類より劣っているから亡びた」などと,まことしやかに言われていた。ところが頭脳容積はむしろ旧人のほうが大きく,最近の研究では道具のみならず宗教や芸術も発達させていたことが分かっている。何よりも遺伝子解析によって,旧人と新人は,とくにヨーロッパにおいて交雑していたことが判明している。誤解を恐れずに言いきるなら,旧人と新人は,種としては同じ人類なのである。

さらにアジアでは,デニソワ人と命名された謎の第三勢力との交雑が発覚し,それが中国で「龍人」と呼ばれていた化石人類だと判明。一方インドネシアでは,フローレンス人という身長1メートルほどの小人種族も見つかっている。まるでトールキンが「指輪物語」で描いた,ドワーフ,エルフ,ホビットなどの亜人ではないか?

ではなぜ,そういった亜人たちは滅び(あるいは滅んだように見え),我々新人だけが生き残ったのか?

それに関する理論が最初に明確に記述されたのが,1859年に登場した「種の起源」であり,著者のチャールズ・ダーウィンは,その功績によって最初に科学者(Scientist)と呼ばれるようになった。すなわち新人が生き残ったのは自然選択による適者生存であり,進化とは環境への適合だと喝破したのだ。

|

|

もっとも,これはチャールズが独自に考えついたことではない。そもそも進化(Evolution)という言葉は,医師である祖父エラズマス・ダーウィンの考案であった。チャールズが進化という言葉を採用したのは,「種の起源」が第6版になってからである。

ともあれ今回扱う「遺伝子は不滅である」の著者リチャード・ドーキンス氏は,ダーウィン家の提唱した自然選択説の正当なる継承者である。ケニア生まれの英国人で,84歳の現在は,オックスフォード大学で名誉教授を務めている。そして49年前の1976年,「利己的な遺伝子 The Selfish Gene」を出版し一世を風靡した人物でもある。日本語版の出版は1980年で,筆者も読んで相当な影響を受けたものだ。

|

1つは,タイトルに要約されている「生物の各個体は,遺伝子の乗り物である」という提言だ。進化の主体は我々生物ではなく,遺伝子そのものたる核酸DNAにある。従って生物は,自身の利益優先ではなく,自身の遺伝子が最大限に複製されるよう振る舞うのである。

もう1つは「遺伝子(gene)と同じように,自己複製するミーム(meme)という複製子」の考案である。ミームとは人間の脳から脳へと複製される情報であり,途中で書物やコンピュータのメモリなど記録媒体を経由することもある。

畢竟(ひっきょう),人類を含む生物は,遺伝子とミームという二つの自己複製子に翻弄されながら一生を全うすることになる(そして次代に託す)。

キリスト教の創造論が根底にある西洋では,とてつもなく衝撃的な内容で反発も大きかった。ところが我々日本人には,仏教の諸行無常や輪廻転生の概念に通じるところもあり,比較的素直に受け容れられたように思える。

例えばSF作家の水見 稜氏は,SFマガジン1982年2月号で発表した短編小説「野生の夢」で,核酸の形状をした悪意の結晶体にして,人類の天敵となる存在との接触を描き,そこからの連作を〈マインド・イーター〉シリーズとしてまとめている。この「核酸の視点による人類の俯瞰」は,ドーキンス氏の「利己的な遺伝子」の概念を,世界に先駆けていち早く咀嚼して作品化したものと言える。

ウィリアム・ギブスンが「ニューロマンサー」でROM構造物ディクシー・フラットラインを登場させたのがその2年後の1984年(和訳1986年)で,エリック・ドレクスラーが「創造する機械」でナノテクノロジーによる分子コンピュータを記述したのが更に2年後の1986年(和訳1992年)ということを考えると,水見氏の先見性には今さらながらに驚かされる。

「マインド・イーター 完全版」(リンクはAmazonアソシエイト) |

「創造する機械:ナノテクノロジー」(リンクはAmazonアソシエイト) |

かように世の中にさまざまな影響を与えた「利己的な遺伝子」だが,リチャード・ドーキンス氏はその後もこの路線を深め続けた。

1982年の「延長された表現型」では,遺伝子がその個体を超えて環境にまで影響を及ぼすことを論じ,1986年の「盲目の時計職人」では,進化における自然淘汰の圧の重要性などについて語った。そして2006年には,「神は妄想である」で行き過ぎた(とくに西欧の)宗教の統制について批判も行っている。

「遺伝子は不滅である」は,そうしたドーキンス氏の生涯の研究の集大成ともいえる一冊であり,タイトル的にも処女作である「利己的な遺伝子」を彷彿とさせるものとなっている。大量かつフルカラーの図解を収録し,分かりやすい筆致はさすがである。ちなみに原題は「The Genetic Book of the Dead: A Darwinian Reverie」で,すなわち「遺伝子版死者の書:とあるダーウィン主義者の夢」という意味になる。

本書において,ドーキンス氏は生物の個体のことを,以前のような「単なる遺伝子の乗り物」ではなく,先祖代々の遺伝子を記録し続けた「死者の書」である,と言い換えていて,これが本書の主題でもある。ドーキンス氏は,この「遺伝子版死者の書」への記録形式をパリンプセスト(palimpsest)と呼んでいるのだが,読みやすい本書の中で,唯一この語だけが分かりにくい。

そこで筆者としては,オタク的な視点からこれをレイヤー(layer)と呼ぶことにしたい。

「遺伝子版死者の書」は,レイヤー(層)構造として記録されている。子孫の最新情報は,祖先の記録に対して,より前面のレイヤーに乗っかる。ただしDNAの記録容量は無限ではないため,ときに複数のレイヤーが統合されたり,上書きされて情報が読めなくなったりすることもある。その一方で,残っているレイヤーを奥へ奥へとめくっていけば(履歴の参照),原初の生命まで辿れるはずだ。

作中では,さらっと触れられているだけなので読み逃してしまいそうになるが,ドーキンス氏は「個体の記憶や経験のうち,存続に有利に働くものなら,追加情報として遺伝子に記録され,次代に受け継がれることがある」と言っている。このように「学習行動が遺伝に組み込まれる」ことをボールドウィン効果と呼ぶが,こうして受け継がれる情報の代表格が,脳の記憶(すなわちミーム)であり,免疫系である。

伝染病に罹患したりワクチンを打ったりすると,その病原菌のうち無害な一部分が〈識別マーカー〉として我々の免疫系に組みこまれる。同種のウィルスや病原体が侵入してきたときは,このマーカーを手掛かりにシャットアウトする仕組みだ。

このように各個体には,ウィルスや病原体が断続的に侵入するため,排斥したり取り込んだりが繰り返される。このとき生物の体内という環境においても,自然淘汰の力が働くという。我々の遺伝子は,生き残ってさらなる複製を作るために,体の中でも(ときには外でも)戦っているのである。

単純に自己増殖しか考えず,その結果,感染した生体を死に至らしめたり,自身が駆除されたりする病原ウィルスを「水平性ウィルス」と呼ぶ。それに対し,世代を超えて一緒に受け継がれることに利益を見出し,遺伝子に組み込まれていくものを「垂直性ウィルス」と呼ぶ。

さまざまなウィルスとの闘争の結果,例えば我々人類の遺伝子の8パーセントは,垂直性ウィルス由来だということが判明している。したがってドーキンス氏は「遺伝子とは,共同目的を抱くウィルスの共同体である」と言いきり,種という概念を相対化してしまう。

さらには「遺伝子の実態はDNAではなく,そのDNAに刻まれた〈情報〉のほうである」と改めて述べ,したがって外部媒体に(ゲノムとして)記録でき,また適切な装置(子宮など)があればクローン体として再構成できるとも語っている。

知的好奇心を刺激されまくる本書だが,巻末付録となっている全13章に対応した原注も大変面白い。ドーキンス氏は「読書の流れを邪魔したくない」との判断から,本文から注への参照のマークを撤廃しているが,この原注は単に出典を示すだけでなく,興味深い寄り道情報も多く拭きされているので,読まずに飛ばすのはもったいない。

ただ本編を読み終わってからまとめて読むのは分量的にしんどく,細部も忘れがちなので,各章を読み終わったあとに,その章に関係する部分だけ参照するのをオススメしたい。

そんなわけで「我々は何処から来て,何処へ行くのか?」という,人類普遍の問いに一定の答えを与えてくれる本書を,この夏休みにぜひとも手に取ってみてはいかがだろうか。

■■健部伸明(翻訳家,ライター)■■

青森県出身の編集者,翻訳家,ライター,作家。日本アイスランド学会,弘前ペンクラブ会員,特定非営利活動法人harappa理事。著書に「メイルドメイデン」「氷の下の記憶」,編著に「幻想世界の住人たち」「幻獣大全」,監修に「ファンタジー&異世界用語事典」「ビジュアル図鑑 ドラゴン」「図解 西洋魔術大全」「幻想悪魔第大図鑑」「異種最強王図鑑 天界頂上決戦編」など。ボードゲームの翻訳監修に「アンドールの伝説」「テラフォーミング・マーズ」「グルームヘイヴン」などがある。

早川書房「遺伝子は不滅である」紹介ページ

- 関連タイトル:

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition

- 関連タイトル:

Pokémon LEGENDS Z-A

Pokémon LEGENDS Z-A

- この記事のURL:

キーワード

- Nintendo Switch 2:Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition

- Nintendo Switch 2

- アクション

- RPG

- :Pokémon LEGENDS Z-A

- アニメ/コミック

- ポケットモンスター

- ポケモン

- 原作モノ

- 連載

- ライター:健部伸明

- ゲーマーのためのブックガイド

(C)2025 Pokémon.

(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

- Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition(ポケモン レジェンズ ゼットエー) -Switch2

- ビデオゲーム

- 発売日:2025/10/16

- 価格:6746円(Yahoo)