連載

西川善司の3DGE:PS5の作り方、教えます。メカ設計担当者に聞いたこだわりの内部設計

|

なお,鳳氏は,筐体デザインや内部構造設計,とりわけ冷却設計のスペシャリストであり,CEDEC 2014では,「PlayStation 4」(以下,PS4)の内部構造について解説した講演「PS4の作り方。PS4の中身を大公開!」を行ったこともある。興味がある人は,筆者によるレポートを参照してほしい。

まずはPS5の分解動画で基本情報をおさらいする

まずは,SIEが公開した分解動画をもとに,PS5の物理構造における基本的な情報を整理しておこう。

PS5の公称本体サイズは,縦置きの場合で104

|

ただし,分解が進むと分かるが,曲面を多用したデザインを採用するPS5の場合,ボディ中央から端のほうにかけて,幅は狭くなっている。そのため実際の体積は,通常のPS5で約7.2ℓ,光学ドライブがないPS5 デジタル・エディションでは約6.4ℓとのことだ。競合製品である「Xbox Series X」の体積は,約6.86ℓなので,これと比べると通常のPS5が約1.05倍,PS5 デジタル・エディションが約0.93倍となる。

続いて動画内では,前面と背面のインタフェース類が明らかとなった。PS5の背面は,メディア向けの体験会でも撮影できなかったため(関連記事),この分解動画が初公開だ。

前面の上部には吸気用のスリット,背面は全体にわたって排気孔が設けられている。

前面に吸気用のスリットを用意 |

初披露となった本体の背面。全体に排気孔を設ける |

前面は,USB 2.0対応のUSB Type-A端子とUSB 3.2 Gen 2対応のUSB Type-C端子を備える。

|

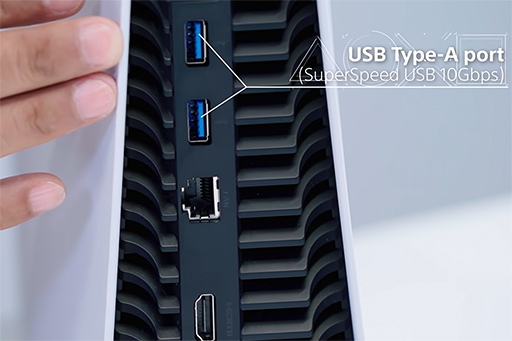

一方の背面は,USB 3.2 Gen 2対応のType-A端子×2と1000BASE-T対応の有線LANポート,HDMI 2.1出力端子,メガネ型の電源コネクタが並ぶ。

|

|

|

PS5に標準で付属する専用スタンドは,縦置きと横置きの両方に対応する。縦置き時はコインネジで,横置き時はスタンドの爪をPS5本体の側面にひっかける形で固定する。

|

|

動画は,いよいよPS5の内部構造に迫っていく。PS5本体の左右にある白いカバーパネルは,ABS樹脂製とのこと。本体との固定にねじは使用されておらず,爪を外してスライドすることで着脱可能だ。

|

カバーパネルを外したときに,内部でとくに目立つのは空冷ファンだ。ファンは,直径が120mm,厚さが45mmという大型の両面吸気タイプを採用しており,本体内部を貫通するように設置されている。

|

|

また,右側面には,ホコリを溜めることを目的としたダストキャッチャーが2つ設けられており,ここにたまったほこりを掃除機で吸い取ることができるという。カバーパネルが容易に取り外せるのは,ユーザー自身で手軽にメンテナンスできるように考えてのことだ。

|

|

続いては,増設用のSSDスロットを見てみよう。2020年3月に行われたMark Cerny氏のPS5技術解説プレゼンテーション(関連記事)では,M.2 SSDによるストレージの増設が可能とのことだった。ただし,一部ではPS4のように標準搭載のストレージを換装可能だと思っていた人もいたようだ。

分解動画では,標準搭載のSSDは基板に直付けであり,これとは別に増設用のM.2スロットを用意することが改めて説明された。なお,増設用M.2スロットの接続インタフェースは,PCI Express(以下,PCIe) 4.0に対応する。

|

このあと動画では,スチール製のシャシーに覆われた光学ドライブが外され,メイン基板が現れる。興味深いのは,メイン基板が1枚のみという点だ。Xbox Series Xの基板は,メインとサブという2枚構成となっていた。両製品における違いが大きく現れている部分として,注目したいポイントだと言えよう。

|

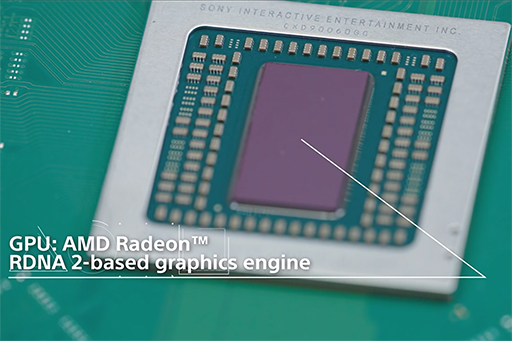

メイン基板に搭載するSoC(System-on-a- Chip)は,Zen2ベースのCPUコアとRDNA 2ベースのGPUコアを統合した専用APUを採用する。メインメモリは当然だが,標準搭載のSSDも基板に直付けなので,ユーザーによる交換はできない。SSDのフラッシュメモリチップは,基板の表側と裏側に3枚ずつ計6枚を搭載するようだ。

|

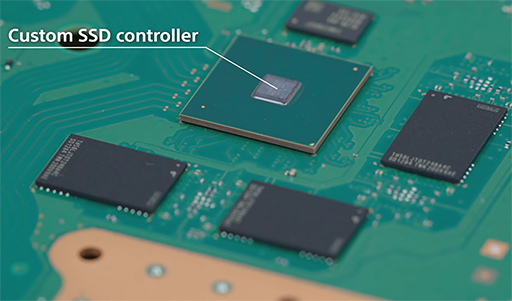

また,動画内では,SIEがカスタマイズしたSSDコントローラも合わせて紹介されている。勘違いされやすい内容なので補足しておくが,このSSDコントローラに,PS5の高速データ転送を実現するために必要なデータ展開用チップを搭載しているわけではない。何をカスタマイズしているのかというと,一般的なSSDコントローラが,8/16/32チャネル構成なのに対して,PS5のSSDコントローラは12チャネル構成であるのが異なる。

|

続くシーンは,この分解動画のクライマックスと言える部分だ。

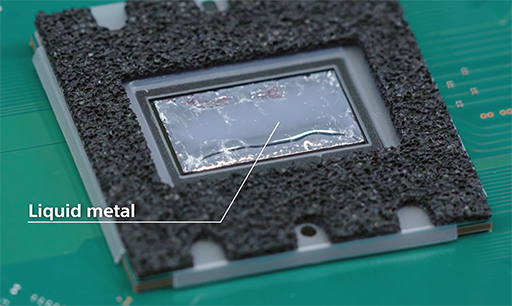

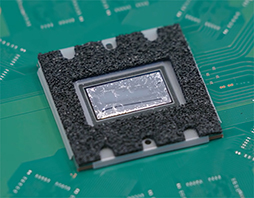

この中で鳳氏は,PS5においてAPUとヒートシンクの間にあるTIM(Thermal Interface Material,熱伝導素材)に液体金属を用いたことを明らかにした。

|

液体金属は,熱伝導性に優れるものの,アルミニウムを腐食させる性質といった課題があり,民生用の家電で積極的に使われることはない。それをあえてPS5に採用したというのが面白い。鳳氏によると,SIEは2年以上の時間をかけて,液体金属の採用に向けて準備してきたという。

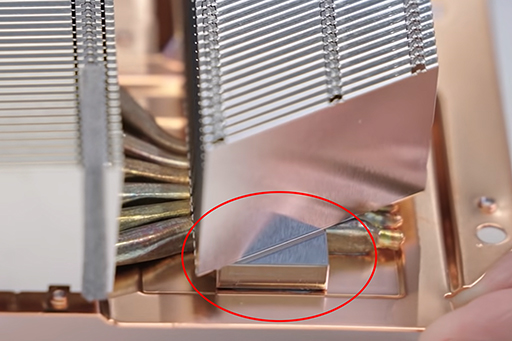

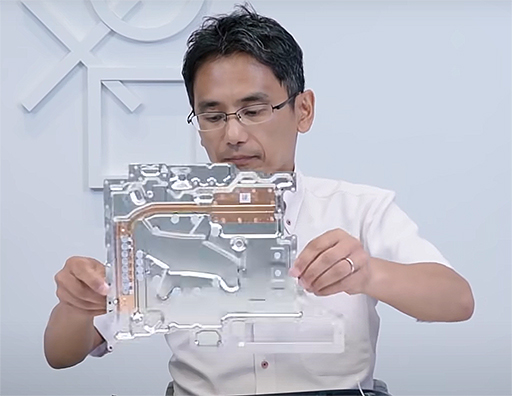

APUを冷却するヒートシンクは,筐体内部で3割ほどの容積を占める大きさだ。最も熱密度が高いAPUに触れる部分から,6本のヒートパイプがヒートシンクに向かって伸びている。鳳氏は「(一般的な)ヒートパイプを使っているが,ヒートシンクの形状やエアフロー設計の工夫により,ベイパーチャンバーと同等の性能を実現した」と述べている。

|

最後に取り外された電源ユニットは,定格出力が350W出力であるとのことだ。なかなかの高出力電源ユニットであるため,こちらもPS5全体の容積に対して,大きな割合を占めているのがよく分かる。

|

ゲーマーにとって気になるSSDの増設について聞く

PS5の内部構造をおさらいしたところで,ここからは,鳳氏に対して行ったインタビューで得られた情報を紹介しよう。

まずは,ゲーマーにとって大きな関心事であろうSSDの増設スロットについて聞いてみた。PS5では,PCIe 4.0に対応したPC向けのM.2 SSDがそのまま利用できるそうだ。ただ,M.2 SSDは異なる基板サイズの製品がいくつか存在している。どの程度まで内蔵できるのだろうか。

鳳氏:PS5では,M.2 SSDとして一般的な幅22mm,全長30mm

|

細かいことだが,M.2 SSDの中には,ヒートシンクを装着した製品もある。そうしたSSDを増設スロットに搭載する場合の注意点はあるのだろうか。

鳳氏:ヒートシンクの高さが,基板面から高さ8mm以下であれば収納できる物理設計になっています。増設スロットには,金属製のカバーが付いていますが,こことの接触をなるべく避けたほうが望ましいです。

背の高いヒートシンク付きSSDを装着した場合,金属製カバーと干渉するかもしれない。金属カバーを組み付けるシャシーやネジ穴は,プラスチック製なので破損してしまう可能性がある。したがって,増設用SSDとして,極端に背の高いヒートシンクが付いた製品は避けたほうが良さそうだ。

|

また,PCIe接続に対応したM.2 SSDは,高負荷時の発熱が大きな問題になることがよく知られている。PC用マザーボードには,M.2 SSD用のヒートシンクを備える製品もあるが,PS5ではどのような工夫を採用しているのだろうか。

鳳氏:増設用のSSDスロットに対して,排気孔を2カ所用意しています。増設用スロットは吸気ファン付近にあるので,排気孔から負圧で熱を吸い出す構造になっています。

縦置きと横置きに対応したスタンドに隠された秘密

SSDと並んで読者の関心が高そうな「PS5をどう設置するか」に関わる付属スタンドについても,面白いことが分かった。

PS5は,縦置き時の高さが40cm近いため,重心も相応に高くなる。転倒防止対策として,専用スタンドを標準添付としたのは,理解しやすい。

前述のとおり,スタンドは横置きでも利用できるのだが,分解動画では,縦置き用から横置き用へと切り替えるときに,スタンドを回転させていた。このギミックに興味を持った人も多いだろう。あの回転機構には,どんな意味はあるのだろうか。

鳳氏:PS5用のスタンドは,シンプルに見えてかなり凝った作りになっているんですよ。

このスタンド,よく観察すると,縦置き時にPS5をはめるへこみの両脇が傾斜していることが分かるだろう。横置き時には,この傾斜が白いカバーパネルを支える構造になっている。しかし,このままの向きでは,カバーパネルの曲面とスタンドの形状が噛み合わない。

|

そこで回転だ。スライドを回転させることで,スタンドのへこみ部分に仕込まれていた滑り止め付きの台座がせり上がる。それと同時に,横置きのPS5を固定するフックが所定の位置に動くので,あとはPS5を横倒しにてスタンド上に寝かせ,このフックにはめ込めばいい。せり上がった滑り止め付きの台座とその両脇にある斜面が,カバーパネルの曲面をぴったり受け止めるという仕組みになっている。

|

スタンドによって縦置きと横置きに対応するPS5だが,置き方によって放熱性能に差は生じるのだろうか。

|

また,筐体内にどのように空気が流れるのかといった構造解析には,最新のCAE(Computer Aided Engineering)が利用されているのだろうか。

鳳氏:それもよく聞かれる質問です。CAEは,部分ごとのエアフローを最適化するのに使うことがありますが,全体の設計には使わず,リアルでの実験を行って開発しています。具体的には透明の筐体模型を制作して,ドライアイスの煙を流して観察したり,あるいは各部での測温を行ったりしつつ,改善を進めていくようなイメージです。

PS5の背が高いのはなぜか?

約390mmというPS5の高さは,PlayStation史上最も高い。この突出した縦長(横置き時は横長)形状にも秘密がありそうだ。

鳳氏:設計部門から必要寸法(≒容積)が出され,それから本体デザインの検討に入りました。開発初期からいろいろな案があり,たとえば高さを抑えて,その分横幅を広げるという案も出ました。ただ,今回は設計部門から「横置き時に薄く見えるようにしたい」という要望があり,背を高くして横幅を狭くするというデザインになりました。

この話だけ聞くと,見た目を重視した結果のように聞こえるが,もちろんそれだけではない。実はこのデザインによって得られるもう1つの大きな効果がある。それは実装基板の削減だ。横幅を広くとると,メイン基板1枚での実装が難しく,メイン基板とサブ基板の2枚構成になってしまう。

|

Xbox Series Xでは,横幅を取ったことが原因なのかどうかは分からないが,実際のところ2枚の基板でシステムを構成している。

鳳氏:基板が2枚になると,製造コストと放熱設計の難度が上がってしまいます。横置き時に薄く見えるようにしたいというデザイン面からの要求と,1枚基板でコストを抑えたいという設計面の要求が噛み合ったということです。

メイン冷却システムのTIMに液体金属を採用したワケ

外装面に続いて,メイン基板の話題に入りたい。SIEはメイン基板の表面を「A面」,裏面を「B面」と呼称するそうなので,本稿もそれにならう。

先述したとおり,A面には,メインプロセッサたるAPUを実装する。SSDのフラッシュメモリチップは,AB両面に3枚ずつ搭載する形だ。基板の端はファンを収めるために,大きな切り欠きを設ける。

鳳氏:電動ファンは,A面とB両面に送風できる設計としました。ファンの材質はガラス繊維ポリブチレンテレフタレート製です。この素材は強度があり,熱による形状変形も小さいことが利点です。羽の枚数は,必要とする正圧と風量のバランスから算出しています。かなり過酷な環境でも,本体が故障しないように余裕を持って設計してありますよ。

|

さて,メイン基板のA面に実装するAPUの冷却システムは,鳳氏のチームがこだわり抜いたものという。その最たる例として挙げられるのが,TIMに液体金属を採用する点だ。

鳳氏:以前から液体金属を使いたかったんです。ただ,液体金属は導電性があるので,基板側に漏れてしまったらショートしてしまいます。なによりヒートシンクなどの部材に使われるアルミに対して強い腐食性があります。こうした部材を取り扱うには,製造設備に対しても対策が必要です。こうした問題をクリアするためにわれわれは,2年以上の時間をかけてしっかりと準備しました。

|

また,分解動画のTIMを紹介する場面では,APU部分外周にスポンジのような部材を確認できる。これが液体金属を基板側に漏れ出させないようにする役割を担っているそうだ。

液体金属によるTIMは,PC用CPU向けにも存在しており,たとえばCPUのオーバークロッカーなどの間で使われている。ただ,鳳氏が言うような導電性や腐食性の問題がある。とくにヒートシンクによく使われるアルミに対して強い反応を示す。PC向けのTIMでも,銅ベースのヒートシンクを使用するように注意書きがあるくらいだ。

そんな取り扱いが難しい素材を,なぜ2年以上の歳月をかけてまで使うことにこだわったのだろうか。

鳳氏:大きな理由としてはコストです。熱設計の定石として,熱源に近いところにコストを掛けるというのがあります。一般的な熱設計におけるたとえ話として聞いてほしいのですが,あるシステムの冷却構造で,TIMに10円,ヒートシンクに1000円のコストをかけたとします。ここで100円のTIMに変えると,500円のヒートシンクを使っても同じ冷却効果が得られるのです。つまり,トータルのコストを抑えられるわけです。

取り扱いと製造工程への採用の難しさを乗り越えてでも,大きな効果が見込める液体金属を,PS5でようやく採用できたというわけだ。

APUを冷却するメインのヒートシンクは,亜鉛メッキ鋼板(SPCC:Steel Plate Cold Commercial製)の基板A面用シールド板を介して基板と接続する。なお,A面用シールド板のAPU部分には,四角い穴が開けられており,ヒートシンクのブロック部分が直接,APUと接触する設計になっている。

鳳氏:ヒートシンクの放熱板はアルミ製ですが,APUに接するところは銅製のブロックになっています。ただ,このブロックを銀色にメッキしているのが分かりますか。これは液体金属からの腐食対策になっています。

前述したように,ガリウム系の液体金属は,アルミに対して強い腐食性を持つが,銅ならばそれに耐えうるとされている。しかし,PS5の開発チームが行ったテストによれば,銅でも今回採用したガリウム系金属のTIMに対して,完全なる耐腐食性があるとは言い切れないため,メッキによる保護対策も講じているそうだ。

|

基板表面よりも大変だった基板裏面の冷却

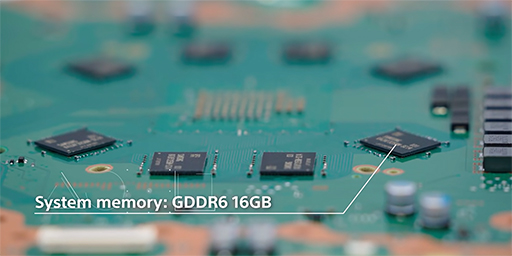

裏面にあたるB面にも見どころは多い。B面側は,GDDR6メモリやDC/DC電源回路,フラッシュメモリチップといったそれなりに大きな熱源が点在している。

|

こうした部分における熱対策は,どのような形で行われているのか。

鳳氏:実は,A面よりもB面の冷却の方に苦心しています。振り返れば,あらかじめ高い熱源が予見できた分,A面のほうが対策は楽だったかもしれません(笑)。実はB面でも,PS4のAPU 1基分ほどの大きな発熱量があるんです。そのため,B面を覆うシールド板をヒートシンクとして利用できるような構造としました。

|

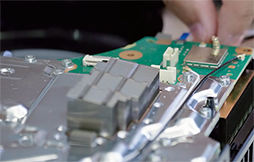

アルミ製シールド板の外側には,小振りな立体的な放熱フィンを,B面と接触する内側にはヒートパイプがあしらわれており,まさにシールド板兼放熱板といった様相になっている。なお,このヒートパイプは,主にDC/DC電源回路からの熱移動が目的で,放熱フィンに接続されている。冷却ファンからの風がシールド板を流れ,熱を拭い去る仕組みだ。

ところで,シールド板の内側をよく見ると,基板との接地面に灰色の材質が塗布されているのが見て取れる。これはなんだろうか。

鳳氏:これはTIMです。シールド板と熱源であるDC/DC電源回路,GDDR6メモリ,SSDのフラッシュメモリと設置する部分に塗布しています。熱源からの熱をシールド板に移動させるための役割をはたします。

|

シールドに塗布されているTIMは,円形のゴムシートのように見えるが,製造工程段階では液状なのだそうだ。時間とともに硬化し,最終的にはゴムのような質感になるという。熱源となるチップ群は,ある程度高さのばらつきが想定されるが,このTIMならば塗布時は液状なので,そのばらつきを吸収できる。

鳳氏:このTIMの採用は,製造工程とも密接に関係しています。一般的には,シート型のTIMを貼り付けて,台紙を剥がすという形が多いと思いますが,台紙を剥がすという作業は,ロボットアームでは実現しにくい工程です。インジェクターで(液状のTIMを)射出する方式は,機械による自動生産との相性がいいんです。

光学ドライブと電源ユニット

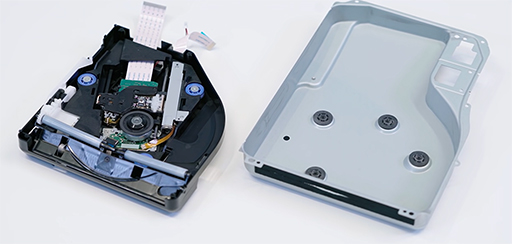

残る光学ドライブ(UHD BDドライブ)と電源ユニットについても紹介しよう。光学ドライブは,スチール製のケースに完全に密閉されており,放熱性の観点からすれば,不利な構造のように見える。どうしてこのような設計になっているのだろうか。

鳳氏:ご指摘のとおりですが,ここでは静粛性と制振性を重視しました。高速読み出しが可能な光学ドライブでは,光ディスクの高速回転時に,それなりの騒音や振動が出ます。また,盤面にステッカーを貼ったディスクを挿入することもあります。そうしたディスクは,重量のバランスが崩れているので,さらに大きな騒音や振動を出します。騒音と振動を低減させる目的で,光学ドライブはこのような構造としました。

|

また,光学ドライブモジュールは,本体シャシーと接する部分に,2重のインシュレーターを備える。これがサスペンションとして機能して,光学ドライブモジュールからの振動を吸収する仕組みだ。

|

一方の電源ユニットは,容量350Wと,ゲーム機に使われる電源としては高出力だ。発熱量もそれなりに大きいため,光学ドライブのような完全密閉型にはなっていない。樹脂製ケースの前端と終端には,スリットが開いており,空冷ファンからの風が,内部を抜けて外に出る構造になっている。

空冷ファンが吐き出す空気は,本体内部の構造設計により,「クロソイド曲線」(曲率が曲線長に比例して変化する曲線)を描くようになっており,電源モジュールの吸気スリットに衝突するように考えられている。

さらなる改善の可能性を残す冷却設計

|

このファン制御パラメータは,オンラインアップデートによる更新にも対応するというから面白い。

鳳氏:これからさまざまなゲームが登場して,それぞれのゲームにおけるAPUの挙動データが集まってきます。これを元にファン制御の最適化を進める計画があります。

空冷ファンの回転数も含め,PS5の熱設計は,余裕を持ったマージンを取っているそうだ。長時間にわたって,高負荷状態が続くゲームが登場した場合,静粛性を犠牲にしてでも,ファンの回転量を上げて冷却性能を強化するようなことも可能ということである。これは興味深い話だ。

最後に鳳氏から,PSファンに向けての言葉を頂いた。

鳳氏:欲しい人に行き渡るように,工場フル稼動で生産しています。頑張って作りましたので是非ともお買い求め下さい!

PlayStation公式Webサイト

- 関連タイトル:

PS5本体

PS5本体 - この記事のURL: