レビュー

リコイルショックなゲーミングガンマウス? 「ErgoStrike7 リコイルマスター」がやってきた

“ゲーミングマウス”として考えるとだいぶ尖ったビジュアルと機能を持つ,Ragnok製のゲーミングガンマウス「ErgoStrike7 リコイルマスター」をチェックしていこう。「実用的な色モノ」というのが素直な感想だ。

|

|

「ErgoStrike7 リコイルマスター」公式サイト

「ガンマウス」と表記しているように,「ErgoStrike7 リコイルマスター」は銃を模したデザインのマウスだ。

Ragnokのガンマウスとしては第3世代になり,物理的なリコイルを最大の特徴としつつ,ゲーミングマウスとしての土台をしっかりと整えた製品になる。ただ,先に触れておくとガンコンではないので運用としてはマウスの概念から離れることはない。

というわけで外観から見ていくと,マウスとしては人間工学に基づいた垂直グリップ方式になる。もちろん,ただ垂直ではなく,本体右側面は65度の角度になっているなど持ちやすさと操作しやすさへの配慮がある。なお,ブラックモデルとホワイトモデルがあり,いずれもサウスポースタイルには非対応だ。

|

|

もっとも目を引くのはトリガーだろう。これは左クリックボタンになっており,FPSであれば射撃をトリガーで実行できるというわけだ。トリガーの材料は金属(もしくは金属塗料)になっているほか,操作に“遊び”があるため,アクチュエーションポイント手前までトリガーを引いておき,ターゲットに合わせてトリガーを引くといったこともできる。

また,トリガーの下には右クリックボタンがあり,ガンスタイルで遊べるものだと握った時点でよく分かる設計になっている。

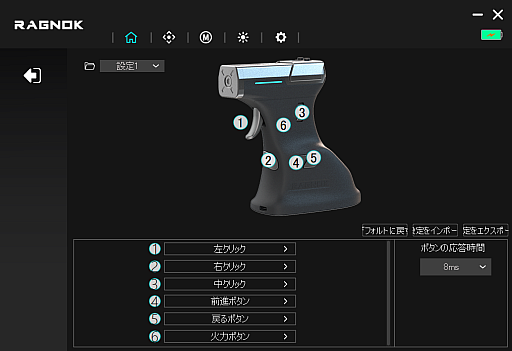

|

本体左側面にはマウスホイール(およびホイールクリック)と進むボタン,戻るボタン,連射できる発射ボタンがある。いずれも親指で操作しやすい位置にあり,トリガー以外のボタンは専用アプリケーション「Ragnok ErgoStrike7」でキーアサインが行える。

「ErgoStrike7 リコイルマスター」ユーザーマニュアル(PDF)

専用アプリケーション「Ragnok ErgoStrike7」ダウンロードページ

|

|

リコイルはトリガーを引いてる間だけスライド(リアサイトのようなものだが)部分が前後して,連続的にリコイルが発生する仕組みになっている。

リコイルの発生サイクルの変更もでき,本体上部にはリコイル設定スイッチがある。「OFF」「1X」「2X」の3つがあり,「OFF」はリコイル機能を無効化するもので「1X」「2X」はリコイルの発生サイクルを示す。

|

|

|

当然だが,リコイルはゲーム内の射撃と同期するわけではないので,もっぱら雰囲気要員といえる。「入力した」と露骨に分かりやすい点は評価に値し,気に入る読者もいるのでは……と考えたのだが,それはシングルショットの話。

連射している場合は本体そのものがリコイルの影響を受けるため,物理的な要因によるエイムブレを回避するためにしっかりと本製品を下方向に押さえる必要がある。後述する専用アプリケーション「Ragnok ErgoStrike7」でそれなりに軽減できるが,そうしても操作性を瞬間的に損なうシーンが生じてくるので,いかんともしがたい。

プレイングフィール

先に記しておくと,シューターをプレイした際のフィールはなかなかによかった。リコイルの非同期が気になるシーンもあったが,プレイしている感は各段にアップするのでトリガーハッピーの没入感を高めたい読者におすすめだ。

しかし操作性はやや犠牲になるので,想像どおり厳密なプレイングには向かない。

|

また,メカモノとの相性はよく,「War Robots: Frontiers」などの比較的ゆっくり展開が多いタイトルは視野に入れていいだろう。弾切れまで気持ちよくトリガーを引けるのだ。ほどよく「Mecha BREAK」がプレイできたのなら,トライセラの操縦が楽しくなっていたことだろう。

注意すべきは机の高さになる。肘が90度前後になる高さにフィットさせないと操作自体が辛い。スタンディングデスクとフットペダルがある環境であればエンタメ寄りのゲーミング環境として導入はアリという感触だ。

また,卓上のマウスパッド領域は可能な限り広めのほうがいい。重量180gは気にならないのだが,リコイル由来のエイムブレを抑制しようと下方向に押さえていることが多いため,リフトとの相性はあまりよくないからだ。

握っているものが立体的な操作をするようなデザインなのに対して,実際の操作は平面的であるため,しばらく違和感を覚えることだろう。30分ほどで慣れたが,ここは人を選ぶ部分になるかもしれない。

余談だが,ワイヤレスもしくはBluetooth接続時に「20秒操作しないとスリープモードに入る」点は,専用アプリケーション「Ragnok ErgoStrike7」側でも設定を変更できない。今後のアップデートに期待したい。

なお筆者がもっとも楽しくプレイできたのは,シューターではなく「勝利の女神:NIKKE」でもなく,「Cities: Skylines II」で建物を壊しているときだった。リコイル機能が重機になった瞬間だ。

ハードウェアのあれこれ

ハードウェアのギミックをチェックしたところで,センサーやソフトウェアを見ていこう。接続方式はワイヤードとワイヤレス(2.4GHz帯),Bluetoothの3つで,ワイヤレス時には付属のドングルを利用する。底部でワイヤレスかBluetoothかを選べるが,どちらに設定している場合でもワイヤードが優先される。

また,バッテリーライフはリコイル機能オフ時70時間,リコイル機能オン時は10時間となっている。

|

|

|

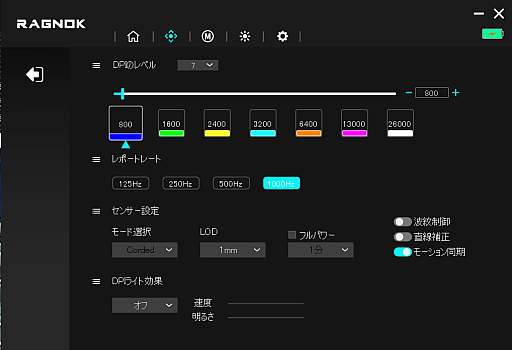

光学センサーは,ゲーミングマウスでおなじみのPixArt PAW3395を採用しており,最大26000DPI,トラッキング650IPS,加速度50G,レポートレート最大1000Hzといったあたりのよく見かけるスペックだ。精密な操作をするには人を選ぶ類なので,専用アプリケーションで100〜26000DPI間で調整できる点を喜ぶべきだろう。

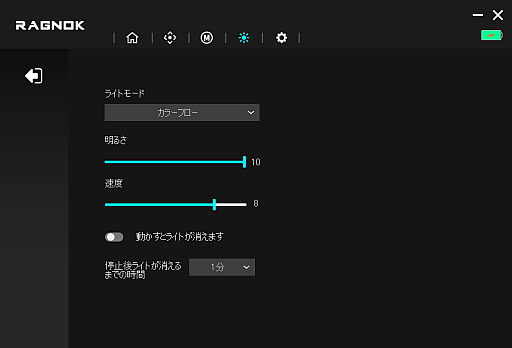

専用アプリケーション「Ragnok ErgoStrike7」は,キーアサインやDPIのレベルなどを設定できる。日本語にも対応しているが,逆に分からなくなる単語もあるので最初は英語で機能をチェックしておくといい。かいつまんで見ていこう。

|

DPIレベルは,プリセットが800/1600/2400/3200/6400/13000/26000になっており,それぞれ100DPI刻みで調整できるほか,プリセット数も減らせる。

また,キーアサインでDPI切り替えボタンをアサインもOKだ。都度切り替えであればファイアボタン,段階切り替えであれば進むボタン・戻るボタンが都合いい。

|

「センサー設定」はワイヤードとワイヤレスでふるまいが異なる……のだが,この形状だとあまり体感できないような気がする部分も多い。

Select Modeはワイヤレス時のみ選択可能になり,HPとLPがある。おそらくHigh Power,Low Powerのことで応答性に影響するようだ。LODはLift of Distanceで1mmか2mmから選べる。

もっとよく分からないのがHigh Performance Modeだ。最大15分の時限機能なのだが,HPとの違いを体感できなかった。ハイレベルのゲーマーなら何かしら体感できるかもしれない。

スイッチにはRipple Control,Angle Snap,Motion Syncの3つがある。Ripple Controlは,設定するDPI値次第でオンなのがお約束として,Angle Snapは直線補正のことだ。本体固有リコイルによるエイムブレ抑制に役立つ。

Motion Syncのデフォルトはオン。センサーのフレームレートをポーリングレートの整数倍にする目的の機能になる。

|

|

|

トリガーとリコイル機能を除くと,要するに垂直グリップ方式のマウスなのだが,述べてきたように体験全振りといってもいいくらい,潔いゲーミングマウスだ。プレイフィールを高めたい場合やアクセントがほしいゲーマー向けともいえ,メカモノで頭空っぽ気味に弾をばらまきたいゲーマーにおすすめしたい。

ハンズオンできる機会は少なそうだが,ペットボトルをマウスパッドの上で動かしてみて,その感触をちょっと想像してみてほしい。環境を選ぶが楽しいアイテムだ。

「ErgoStrike7 リコイルマスター」公式サイト

- この記事のURL: