イベント

「ゲームクリエイター 飯野賢治」は,何を遺したのか。「イルカの学校」特別講義「夭折の鬼才 飯野賢治を学ぶ。」聴講レポート

|

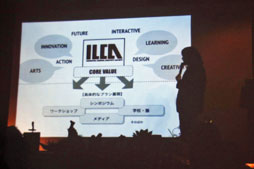

ILCA(INNOVATION,LEARNING,CREATIVITY AND ARTS)

は,次世代カルチャーを担う若いクリエイター達の育成を目指すプロジェクトで,ゲームクリエイターの故・飯野賢治氏と,MITメディアラボ所長の伊藤穣一氏を中心とする有志によって発足されたものだ。

そのILCAと,飯野氏が代表取締役社長を務めていたフロムイエロートゥオレンジ(以下,ftyo)とが開設した,“新時代のイノベーター養成プログラム”が,「イルカの学校」である。

4月6日には,このイルカの学校において,特別講座「夭折の鬼才 飯野賢治を学ぶ。」が行われた。この講座では,“映像で振り返るKenji Eno”をテーマに,飯野氏と親交の深かったILCAの発起人およびゲストが,生前の氏の活動や人柄にまつわるトークを繰り広げた。

あらためて紹介しておくと,ILCA発起人の江口勝敏氏は,飯野氏の作品において,長らく音楽を担当してきた人物である。また関 智氏は,過去にゲーム開発に携わった経緯から,飯野氏と親交を深めていたという。

ゲストの西 健一氏は,飯野氏とのコラボレーションという形でiOS用アプリ「newtonica」シリーズをリリースしているが,それ以前からプライベートの遊び仲間だったそうだ。そして山田秀人氏は,2012年までftyoに在籍しており,飯野氏と共にさまざまなプロジェクトにクリエイターとして参画してきた人物だ。

2000年以降,飯野賢治氏が手がけていたプロジェクトとは

フロムイエロートゥオレンジ 代表取締役CEO/音楽プロデューサー 江口勝敏氏(ILCA 発起人) |

このシンポジウムでは,ILCAのコンセプトや展望などが示されたのだが,そこで最初にクローズアップされたのは,発起人の一人である飯野氏が,Warp/Super Warpを経て2000年にftyoを設立して以降,どのような活動に携わってきたのかという部分である。

TSUTAYAの「代官山T-SITE」プロジェクト,自販機で電子決済を利用可能にした「Cmode」,西武百貨店のタッチパネル搭載案内図,旅館のデザイン……と,fytoでは,多岐にわたる案件を手がけてきた。

一見するとゲームとは縁遠い世界のようにも思えるが,映像の中で飯野氏が語っていたところによると,いずれもゲームの企画開発で培ったスキルやノウハウを応用したものであるという。氏は,案内図や旅館など,そのままにしておいたらつまらない存在であっても,インタフェースに人目を惹くデザインを施したり,遊びを加えたりする──いわゆる広義のゲーミフィケーション化することにより,利用者が増え,ビジネスが何十倍にも大きくなったと説明する。

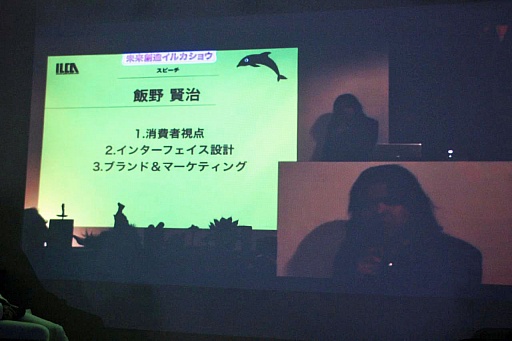

映像中の飯野氏は,上記案件の企画開発にあたり,具体的にゲームのノウハウを応用した三つのポイントを挙げる。

一つめの「消費者視点」は,消費者が迷いやすい部分を改善し,初めての人でもすぐに使い方を理解できるようにすることだ。例えばゲームであれば,説明書を読まなくてもプレイできるように作ることが一般的になっているし,仮にプレイヤーが間違った選択をした場合にも,フォローして正しい方向に誘導するのが一般的だ。

|

二つめの「インターフェイス設計」は,ある意味,消費者視点の延長で,利用者がボタンを押したかのかどうかといったようなことを,分かりやすくすることである。

例えばゲームならSTARTボタンを押せば,画面上の「GAME START」の文字が点滅したり消えたりするが,ほかの分野では,ボタンを押しても反応が見られず,きちんと操作できたのかどうか分かりにくいことが多かったのだという。

三つめの「ブランド&マーケティング」に関しては,自身が手がけた「Dの食卓」や「エネミーゼロ」を例に,何か尖った部分を持たせ,一言でどんなものなのか表現できるようにする必要があると,飯野氏は語っていた。

例えば旅館であれば,「旅館とはこういうもの」という一般的なイメージでサービスを提供したのでは,日本中に山ほどあるうちの1軒に過ぎなくなってしまう。そこで飯野氏が,“二人客専用旅館”というコンセプトを打ち出し,一人客や団体客を断る施策をとるようにした旅館は,それからわずか3か月で,当時の楽天トラベルの地域別人気ホテル・旅館ランキング1位を獲得したという。

|

さてfytoが,このようにゲームのノウハウを応用する取り組みを行うようになった背景には,1990年代末にパッケージビジネスの限界を感じたことが挙げられると江口氏。とくに当時の北米におけるITバブルに影響を受け,オンラインビジネスをエキサイティングなものと捉えていたという。

一方,西氏は,飯野氏のIT業界への転進について,あまり例がないと指摘。西氏自身がそうだったように,大手ゲーム企業から独立し,以降もゲーム開発に携わる人はいるが,違う業界で活躍できている人はほとんどおらず,飯野氏自身もそれを少なからず誇りにしている部分があったという。

それでも飯野氏は生前,一貫してゲームクリエイターを名乗っていた。これは山田氏によると,飯野氏は「今後はエンターテイメントを加えたサービスが増えていく。そうでないと,どんどん冷たい世界になってしまう」と発言していたなど,“ゲーミフィケーションという言葉”が登場する前のかなり早い段階から,ゲームのノウハウを社会的に応用することを重視していたからだろう。

また余談だが,社名のfytoについても,「人と人とのコミュニケーションを表す“黄色”に,情熱や血の“赤”を加えることで“オレンジ”にする」という飯野氏の発言がベースにあり,氏がデジタル事業へ積極的に取り組む一方で,アナログ的なものを重視していたことが,江口氏と山田氏から明かされた。

Route24 代表/ゲームクリエイター 西 健一氏 |

その過程でfytoが参加することとなったのが,自販機をオンラインでつなぐというプロジェクトである。先方からは漠然とした構想しか与えられなかったが,飯野氏が意欲的に取り組んだ結果,Cmodeが実現に至った。ちなみにCmodeの1号機は,設置直後にドイツのマックス・プランク研究所スタッフが視察に来たそうである。

そのほか,小田急と関西の私鉄にてサービスが提供された「グーパス」もfytoの手がけた案件であることが紹介された。このサービスは2008年に終了しているが,学生および障がい者が改札を通過すると,その保護者のもとにメールが送信されるという「あんしんグーパス」だけは,2013年現在でも継続している。

また2006年に公開された,菓子「ピンキー」のPV「ピンキーモンキーの生まれた日」には,飯野氏がクリエイティブディレクターとして携わっている。このPVの音楽は,アコーディオン奏者であるcobaさんが,映像を見ながら即興で作ったとのことで,その様子は本当に素晴らしかったと山田氏は語る。

ちなみに飯野氏とcobaさんは,ピアノとアコーディオンで“男の勝負”と名付けたジャムセッションをたびたび繰り広げる仲で,江口氏は,このときの収録でも二人がそういう雰囲気を楽しんでいたと話していた。

なお西氏は,飯野氏がCmodeの開発に深く関わっていたことをほとんど知らなかったという。西氏いわく,飯野氏は,いきなり「このPV,いいと思わない?」と送りつけてきて,「可愛いじゃない」と感想を述べると,「実はオレがやってるんだよ」と打ち明けるようなサプライズを込めたプレゼンテーションを好んでいたとのこと。逆に江口氏と山田氏は,newtonicaや飯野氏の著作に関しては,ある時点までまったく知らなかったそうだ。

このように飯野氏は,自分のタイミングで話を切り出すため,ごく親しい人物であっても機会を逃すと,氏が何に携わっているのか知らないままになってしまうというケースが多々あったようである。江口氏は,そうした飯野氏の一面に関して,「人を驚かせることが好きだったから」だろうと分析していた。

自身の人生を振り返り“未来”と“人”をコンセプトに据えたILCA

|

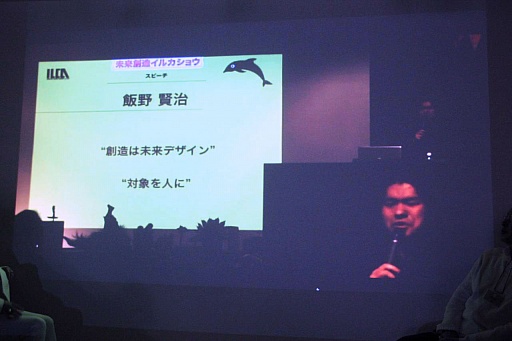

会場では,再び映像が上映され,飯野氏が意識不明から復帰したあと,自身の過去を振り返り,今後どうしていくべきか考えたことが明かされた。その結果,これまでの飯野氏の活動にはない二つのポイントが浮かび上がった。

飯野氏はまず,自身がどちらかというとそのときどきの最先端技術や,目の前の作業に心を奪われがちだったことに気付いたという。そこで,あらためてゴールを設定し,そこに向けて物事を進行させること──すなわち未来を思い描くことの重要性を認識した。

また,これまで氏はイノベーションをもたらす対象として“ゲーム”や“サービス”を掲げてきたが,以降は“人”そのものを対象にしたいと考えた。

それが,“創造は未来デザイン”“対象を人に”という二つのコンセプトを掲げるILCAというプロジェクトである。

具体的にはシンポジウムやワークショップ,教育機関を通じた講演やセッションの公開を通じて,“未来を考えること,未来を語ること”のできる場所を作ることで,さまざまな人の生きるモチベーションを創出していきたいと飯野氏は熱意を語っていた。

|

山田氏は,飯野氏が,自身の作り出したものが人と接したときにどう化学変化を起こすのかに注目していたとし,ILCAで明確に“人”を対象として設定したことは,大きな変化だと語る。

また山田氏は,もう一つの大きな変化として,何も決まっていない段階からプロジェクトをスタートさせていることを指摘。というのも上記のPVなどのエピソードからも読み取れるとおり,飯野氏は,すべてを作ってしまってから他人に見せることを好んでいたからである。江口氏もまた,制作過程のものを公開し,みんなと一緒に作っていこうとするアプローチは,今回が初めてであると説明を加えた。

ILCAに“学びの場”という側面を与えたことに関しては,2012年夏に,方針が定まったと江口氏。当時の飯野氏は,健康面にも配慮しており,早朝4:00に起きて長距離の散歩を楽しむという生活を送っていたそうだが,いろいろ歩き回っている中で,会場をIID世田谷ものづくり学校に決めたとのことである。

|

映像では,飯野氏が小学生に向けて,自分の仕事を「他人をビックリさせること」と説明したり,ゲームとはプレイヤーの能力と運のバランスがキモであり,「もう1回やってみたい」「次は勝てるかもしれない」と思わせることが重要という自論を語ったりする様子が紹介された。

映像を見た登壇者達は,生前の飯野氏が,一貫して人を驚かせることにこだわっていたと語る。とくに山田氏は,驚かせるところに至るまでのシチュエーション作りに特徴があったとし,具体例として「エネミーゼロ」における見えない敵の存在を挙げた。

そうしたゲーム開発の話を受けて,話題は,晩年の飯野氏の作風へと移っていく。氏の手がけた最後のゲームである「きみとぼくと立体。」の発端は,山田氏によると,“ゲームを介したコミュニケーション”だったという。そのため当初は,二人プレイ専用として設計されていたのだそうだ。

また西氏が開発中のバージョンを見たときは,暗くて難しいゲームだと感じたそうである。江口氏と山田氏いわく,その直前にお蔵入りが決まったタイトルとの兼ね合いで,当初はシリアス寄りになっていたとのことで,最終的には,かなり路線を変更し,製品版の形に落ち着いたとのこと。

さらに西氏は,飯野氏が音楽のみで参加していると公表されてきたnewtonicaは,グラフィックスやユーザーインタフェースに至るまで,ほぼ飯野氏自身が作ったものであると明かした。

企画の発端は,飯野氏が作ったiPod touch用のミラーボールの壁紙を見て,西氏がタッチして回すことができたら面白いと感想を述べたことだったという。開発現場では,飯野氏自身が非常に手触りにこだわり,フレーム単位で細かく指示を出してきたこともあったそうだ。

ちなみに西氏の主な役割は,飯野氏が作ったもののいいところを誉めて,よりモチベーションを高めることと,きちんとゲームとして成立するよう形を整えることだったそうである。

ライブアライフ 代表取締役/メディアクリエイター/クリエイティブディレクター 山田秀人氏 |

なお飯野氏は,自身が手がけたnewtonicaのテーマ曲を相当気に入っていたとのこと。飯野氏自身は,西氏のタイトルのために書いた曲ということで,自身のタイトルの曲よりも明るく仕上がったことをとくに喜んでいたという。

以上をまとめて,江口氏と山田氏は,新しいテクノロジーが登場したときに,飯野氏はゲーム開発に対するモチベーションを高めていたと話す。すなわち,マルチメディアが話題になったときには「Dの食卓」を,スマートフォンが登場したときには「newtonica」を作る原動力が生まれたわけである。

エディトリアルプロデューサー 関 智氏(ILCA 発起人)。今回の講義ではモデレーターを務めた |

江口氏は,ゲーム好きな独身男性の部屋という舞台設定や,そこに置かれたホラー系の小物に至るまですべて飯野氏自身がディレクションしたと話し,飯野氏のサービス精神の高さを語っていた。

講義の終盤では,江口氏が,この20年弱の間に生じた飯野氏の人間像に関するギャップに言及。1990年代は“ゲーム業界の風雲児”と呼ばれ,ともすれば生意気という印象もあった飯野氏が,2012年には風貌も変わり,なぜ“未来”や“人”について語るようになったのか。なぜゲームから離れ,エンターテイメントをデザインするようになり,さらには教育にまで踏み込もうと考えたのか。その謎解きをやっていきたいと,この講座シリーズの方針を語った。

最後に,登壇者各自が,飯野氏を一言で表現することに。

西氏は,飯野氏が人と違った視点から切り込んでいくことに着目し,まさに“鬼才”という二つ名にふさわしい存在だったとし,山田氏は,自由な発想でクリエイティブに取り組むことを教えてくれたと話す。関氏は,編集者的な視点から,優れた文章の書き手だったことを挙げる。そして江口氏は,自身の音楽プロデューサーとしての立場を踏まえ,飯野氏は一介のアーティストに留まらないカリスマだったと表現していた。

なお,2013年4月20日には,この特別講座の第2回が実施される。次回は,飯野氏と親交の深いゲーム作家の飯田和敏氏がゲストとして登壇し,また違った角度からトークを展開する予定だ。興味のある人は,ILCAの公式サイトなどをチェックしてみるといいだろう。

「ILCA」公式サイト

- この記事のURL: