連載

SIE退職後も忙しく楽しい日々を送る吉田修平氏。学生時代や初代PS時代,インディーへの注力など,これまでを振り返る ビデオゲームの語り部たち:第41部

|

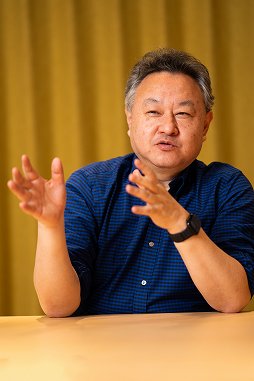

「ビデオゲームの語り部たち」第41部は,元ソニー・インタラクティブエンタテインメントの吉田修平氏に登場いただいた。

|

私(黒川文雄)が吉田氏を表するときに浮かぶのは「笑顔」である。顔全体をくしゃっとさせるその笑顔は,誰しも無防備にさせる。そして,吉田氏は親しみやすいだけでなく,情熱に溢れた人物でもある。

今回は,小中高の学業とそれに纏わる「遊び」,大学在学中の娯楽と海外でのインターン生活,ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)におけるチャレンジなど,さまざまな話をうかがった。

2025年1月,ソニー・インタラクティブエンタテインメントを退職した吉田氏だが,今は以前よりも多忙で充実した日々を送っているという。

|

自分でゲームを作っていた幼少期,そして独学で好成績を収めた学生時代

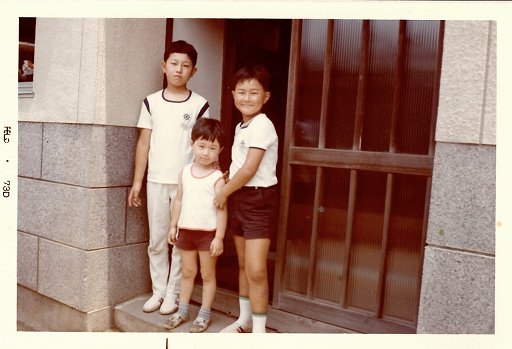

吉田氏は1964年2月,京都府綾部市に3人兄弟の次男として生まれた。実家は鮮魚と野菜の卸売市場を営んでおり,のちに大手スーパーなどが台頭して事業が縮小すると一族でビジネスホテルの経営に取り組んだりもしていたが,決して裕福ではなかったという。

「私の祖父が小豆市場で大儲けして,そのあとすっからかんになって結構な借金をしたんですよ。それで父親の代になってからも祖父は市場の手伝いをやっていて,死ぬまでに借金を返し終えたんです。そんな祖父の博打好きを,祖母は『病気だった』って言ってましたね」

|

そんな吉田氏は,小学生の頃に「ブロックくずし」などのアーケードゲームと出会う。しかし1プレイ100円と当時の氏にとって高価だったため,もっばら紙と鉛筆を使って自分でゲームを作っていた。

「六角形の鉛筆の後ろを削り,1〜6を入れてサイコロにしたものを2つ用意します。それで,紙に6×6のマスを作るんです。それぞれのマスは2つのサイコロの目の組み合わせに対応していて,何が起こるか書いておきます。たとえば野球ゲームだったら,6と6のゾロ目が出たらホームランとか。マスに何を書くかによって違うゲームになるので,いくつも作って友達と遊んでいました」

ほかにもTBSの音楽番組「ザ・ベストテン」の順位予想など,さまざまなゲームを周囲に提供していたそうだ。

「個人的に一番よく出来たと思っているのが,『潜水艦ゲーム』にヒントを得て作ったゲームですね。対面でマスが書かれた紙を用意して,縦にABC……,横に123……と座標を付けて,一番手前からスタートしてモグラみたいに土の中を潜っていき,最初に一番先までたどり着いたほうが勝ち。1vs.1で,交互に1回1歩ずつ進むんです。それで1歩進むごとに,相手のマスのどこかに爆弾を落とせるんですね。まっすぐ進むだけでなく横にも行けるから,5回めだからといって相手が5列めにいるとは限らない。でも先手だと,最初は相手が一番手前の列のどこかに絶対いるんで,10何分の1の確率でいきなりバンッと倒すこともできるんです。そうやってお互いに相手がどこにいるのかを計算して狙い合うみたいな遊びをやっていましたね」

高校生になった吉田氏は,アインシュタインの相対性理論に感銘を受けて,京都大学への進学を目指すことに。

「光よりも速いものはないとか,光の速さに近づくと質量が無限大になるとか訳分かんなくて,それが面白くて相対性理論を勉強したいと思ったんです。そのときに京都大学は地元にありますし,ノーベル賞を取った物理学者がいるなど物理学の名門でしたから,それで入学したいと思って勉強を始めたんです」

独学で勉強を始めた吉田氏だったが,ぐんぐん成績が伸びていき,高校を卒業するときには国内有数の成績優秀者になっていた。

「高2の頃に駿台模試を受けて,全国ランキングに名前が載ったんです。勉強すればするほど成績が上がるのが面白くて,ゲームみたいになってました。受験合格者の『自分はこういう風に勉強した』『こんなコツがある』といったことが掲載されている大学受験攻略本を使って研究していって。それで高3で駿台模試を3回受けたら,それぞれ8位,8位,9位だったんです。ランキング上位は当然駿台に通ってる予備校生の名前が並んでるんですけど,その中に綾部高校が1人いる。『こいつは何者だ』と,結構な有名人になりました。隣町の女の子が会いに来たりね(笑)」

それだけ成績優秀な生徒を輩出したなら,さぞ綾部高校も鼻が高いだろうと思いきや,吉田氏を煙たがる教師も少なからずいたという。

|

見事,吉田氏は念願の京都大学合格を果たすが,入学したのは理学部ではなく経済学部だった。

「市場を継がせたいから理学部で学者になるのは許さないと,父親から言われまして。『誰が金を出すと思ってんだ』と。それで仕方なく経済学部に入ったんです。実は高3のときの駿台模試も,1回めは理系で受けたんですけど,2回め以降は文系で受けたんですね。それで経済学部に入ったんですけど,学業にはまったく興味が湧きませんでした(笑)」

学業に興味がないどころか,そもそも吉田氏はほとんど大学に行かなかったそうだ。

「今もそうなのか分からないですけど,当時の京大は理系の学生は皆勉強するのに,文系の学生は大学に行かないんですよ。それは授業の出席を取らないからなんです。授業を選択すると,1年通じて同じクラスなんですね。それで1年間の最後に1回だけ試験があって,事前にすべての科目で先生が問題を教えてくれる。クラスの中には1割くらい勉強が好きな学生がいるので,彼らが試験問題の模範解答を作ってくれるんですね。それを皆で共有して,解答用紙に写して提出すればギリギリ合格ラインの60点になる。

それと解答用紙は,どの試験も共通だったんですよ。だから私なんかは試験会場で写すのが面倒だったんで,最初の試験で解答用紙を1枚余分に取って,2回め以降の試験は事前に解答を写しておいて,試験が始まったらそれを置いて出ていくということを繰り返していました。そうやって大学3年までに単位はすべて取りましたね」

大学に行かずに吉田氏は何をやっていたのかというと,麻雀とアルバイトに明け暮れていたとのこと。

「ずっと麻雀とバイトをやってましたね。私には2歳上の兄がいるんですけれども,1浪して京大に入ったんですよ。その兄が計算を間違えて,単位を1つ取りこぼし留年してしまったんです。それで兄弟そろって同じ年に大学を卒業したんですけれども,最後の年は兄の部屋が雀荘みたいになってましたね。誰かが役満を上がると,『いつ誰が何の役で上がったのか』というのを書いた札を貼っていくんです」

大学3年生になった吉田氏は海外,とくにアメリカ文化に興味があり,ユネスコの教育機関を通じて,オーストラリアの会計事務所のインターンに6か月間参加する。オーストラリアに行く前は,いわゆる受験英語しか知らなかったという。

「英語の成績は結構よかったんですけど,普通の参考書はつまらなかったんで,主に音楽や映画,ペーパーバックから学んでました。とくにペーパーバックは,内容に興味を持てたら大丈夫だろうと思って,『エマニエル夫人』を買ってすごく熱心に読んでいました(笑)。

あとはラジオですね。在日米軍向けに放送されていたFEN(Far East Network)を聴いていました。今だとそういうものはネットにたくさんありますけど,そうやって自分が興味を持てるようにして勉強していましたね」

高校時代,教員に疎まれながらも独学で勉強を進めたり,大学時代は要領よく単位を取ったりしてきた吉田氏にとって,オーストラリアは素晴らしい環境だったそうだ。

「当時の日本のサラリーマンって,ワーカホリックだったんですよね。それが経済の発展につながったので,それはそれでよかったんですけれども,オーストラリアだともっと自分の時間を大切にするんです。とくに私の行った会計事務所は,金曜の17:00になったらお酒がたくさん出てきて皆で飲み始めるんですよ。仕事をしてると『止めろ!』って言われるんですね(笑)。それでしばらく飲んで,ある人は家に帰ったり,ある人はパブを梯子したり。私は下っ端ですけど監査チームに配属されていたので,チームのメンバーと一緒にクルマで監査先の企業があるゴールドコーストに行ってシーフードを食べたりして,楽しかったですね」

|

ソニー入社,そして“PlayStationの父”と出会いゲーム機事業を志す

1986年に京大を卒業した吉田氏は,ソニーに入社する。

「当時は海外に行きたいという思いがあったのと,家業は兄か弟が継いでくれたらいいなという思いがありましたね。結局,兄弟3人とも東京に出てしまいましたけれども(笑)。

ソニーは海外で仕事をするのにいい会社だと思ったんです。当時は経済が伸びていて,経済学部の就職先だと商社や銀行が人気だったんですけど,私自身は興味が持てなくて。それでソニーに行った先輩がすごく楽しそうだったのと,当時のソニーはビジネスの8割以上が海外だったので,海外に行ける可能性が高いだろうと考えていました」

この時点で,吉田氏はソニーがのちのちゲーム機のビジネスを始めるのではないかという予想を立てていた。

|

吉田氏が最初に配属されたのは,経営戦略本部だった。

「ソニーの本社部門で,社長の直属部署だったんです。スタッフの大半は予算や利益の計算をしてトップに報告する経営管理に携わっていました。それ以外に少人数ですが,新しいビジネス部門のサポートをするチームがあって,私はそっちに入ったんです。新しい事業部と一緒にリサーチしたり,新しいビジネスになりそうだと感じたらトップに報告したり。ちなみに同期で同じく経営戦略本部に配属されたのが,セガの内海社長(現セガ代表取締役社長COO 内海州史氏)でした。彼は経営管理チームでしたけどね」

吉田氏の業務は,主にさまざまな事業部から話を聞いてトップに報告することだった。

「そのとき私の先輩が担当していたのが,久夛良木さん(“PSの父”こと久夛良木 健氏)のチームだったんです。当時は任天堂さんのスーパーファミコンに搭載するサウンドチップを作っていて,のちにCD-ROMにも取り組むようになり,3Dグラフィックスならナムコ(当時)さんだとかアドバイスしていたんですよ。

ただ私の先輩はゲーム業界に詳しくなかったので,私がいろいろ口を出していたんです。それを部長だった徳中さん(SCE 2代目社長 徳中暉久氏)が覚えていて,その後,私がパソコン事業部に異動してAppleとの窓口を担当していたときに,『ケン・クタラギに会って来い』と紹介してくれたんです」

吉田氏は,初めて会ったときの久夛良木氏の印象を以下のように語る。

「当時,テレビCMなどで会社や製品のロゴを回転させたりするのに,シリコングラフィックスのワークステーションが使われていたんですね。1台1000万円くらいしたんですが,久夛良木さんは『あの3D性能を持つゲーム機を,オレは1台5万円で売る』と私に言ったんです。その場では『すごいですね』と話を合わせたんですけど,私は絶対ハッタリだと思って徳中さんに報告したんですよ,『あの人,嘘つきですよね』って。実際,久夛良木さんは社内で“三大悪人”の1人と言われていたんですよ。『トップに取り入って,予算を通してもらうのがうまい』みたいな感じで(笑)」

しかし,徳中氏の反応は吉田氏にとって意外なものだった。

「徳中さんは『いや,オレは久夛良木の言うことを信じている』と。その言葉を聞いて,私は久夛良木チームに入ろうと決めました。それが1993年初頭のことです。パソコン事業部の部長はすごくいい人で『いいよ,行ってきなよ』と快く送り出してくれたんです。『久夛良木のプロジェクトなんて,どうせすぐ潰れるから。そうなったら戻ってきなよ』とも言ってましたけどね(笑)。

それで2週間後に徳中さんが本社から移動してきて,久夛良木さんの上司になり,のちにSCEの二代目社長になったんです。今振り返ると,徳中さんは自分がゲーム機事業の責任者になることが決まっていたので,使えそうな人材を集めようとしていたんじゃないかと。その動きの中で,私に声をかけてくださったんだと思います」

近年ではマイルドになった久夛良木氏だが,まだ若かった当時は極めてエキセントリックなオーラを放っていたという。

「まさに切れ者でした。久夛良木チームはテレビ番組のオープニングや,芸能人の身体が膨らんだりするようなエフェクトなどをリアルタイムで動かすCGシステムを作っていて,それをテレビ局に納品していたんです。そういう人達が,PlayStation(PS1)を作っていたんですよ。久夛良木さんを筆頭に,非常に優秀な開発者の集団でした。久夛良木さんは部下をすごく可愛がっていましたし,部下の人達もこのチームならものすごいものが作れると情熱を持って取り組んでいました。そういった極めていい師弟関係に見えましたね」

1990年代前半のソニーは,いわゆる“大企業病”になりつつあり,新しいプロダクトが生まれにくかった時期もあったようだが,久夛良木チームはそんな中でも常に斬新なものを生み出していた。

「ソニーの歴史を振り返ると,研究所が新しい技術の種を生み出し,それを事業部に移して事業化するという流れが昔からあったみたいですね。久夛良木さんももともとは研究所にいて,デジタルメーターや2インチのフロッピーディスクを使う『マビカ』というカメラの開発に携わり,その流れでデジタル情報処理も手がけていたんです。そのチームが,スーパーファミコンに搭載されたすごく音のいいサウンドチップを作ったんですけれども,そこにリアルタイムで3DCGを動かす技術の研究者達をまとめて,PS1の開発チームを作ったわけです」

|

「全てのゲームは,ここに集まる。」を達成して自分自身の目標を失う

1993年2月,吉田氏はエンジニアではない最初の1人として,PS1チームに配属される。

「PS1は1994年末の発売を目指していたので,デベロッパさんにゲームを開発してもらうためには1993年中に開発環境を提供しないと間に合いません。私の役割は,チームが開発したデモや映像を用意して,PS1のプロトタイプを使って国内のパブリッシャさんやデベロッパさんにアプローチすることでした。今で言うところのサードパーティリレーションズですね」

しかし,3DCGに特化したPS1に,なかなか理解を示さず成功しないと捉えている開発者も多かった。

|

その一方で,シャープが出していたX68000などで3Dをやっていた若い開発者は『こういうのを待ってました! ぜひ,やらせてください!』と。とくにナムコさんはアーケードゲームの資産があるので,最初から久夛良木さんとガッツリ組んでやりたいという勢いでした」

そんな状況をガラッと変えたのが,1993年8月に開催されたアミューズメントマシンショーだった。セガがアーケード向けの3D格闘ゲーム「バーチャファイター」を出展し,極めて大きな注目を集めたのだ。

「『3DCGで格闘ゲームがこんなにすごいことになるのか』『ほかのゲームジャンルにも使えるのでは』となって一気に流れが変わり,『PS1には興味ない』と言っていたデベロッパさんからも『もう一度話がしたい』とバンバン連絡が来ました。それでナムコさんの『鉄拳』やカプコンさんの『スターグラディエイター』を筆頭に,皆さんいろんな3Dのゲームを企画・開発を始めて,PS1にも期待してくださるようになったんです。久夛良木さんもデベロッパさんが開発しやすくなるよう,開発用ライブラリの充実をかなり重視していました」

そして1994年12月3日,PS1が発売される。

「当時は生産台数が限られていたので,出荷するたびに全部売れていた記憶があります。ゲームについてはナムコさんが『リッジレーサー』をローンチタイトルとして出して,1995年3月には『鉄拳』を出してくださいました。コナミさんも『極上パロディウスだ! DELUXE PACK』を,フロム・ソフトウェアさんも高難度3DアクションRPGの『キングスフィールド』をローンチタイトルとして出してくださって。

実は『100万台売ったら考える』とおっしゃっていたパブリッシャさんもいらっしゃって,それで 『いくぜ,100万台』というキャッチコピーを考えたんですよね」

1995年5月,PS1は国内累計出荷台数100万台を達成したが,そのあとしばらく厳しい時期が続いたという。

「それでまた新しいキャッチコピーのテレビCMを打ったわけですけれども,『売れてますから,ゲームを作ってください』っていう,パブリッシャさんやデベロッパさんに向けたアピールだったんですよね。最初の半年は『リッジレーサー』の勢いもあって調子が良かったんですが,1995年末はキツかったですね。コナミさんが10月に『ときめきメモリアル 〜forever with you〜』を出してくださって目玉になったんですけれども,ライバルのセガサターンには『バーチャファイター2』やアトラスさんの『真・女神転生 デビルサマナー』など注目タイトルがそろっていて大きな脅威となっていました」

年が明けて1996年2月には,再びPS1が注目されることに。スクウェア(現スクウェア・エニックス)が,「ファイナルファンタジーVII」(FFVII)をPS1向けにリリースすると発表したのである。

「当時はスクウェアさんとエニックスさん,ファイナルファンタジーシリーズとドラゴンクエストシリーズが国内コンシューマゲームのトップIPでしたから。その最新ナンバリングタイトルが,PS1とセガサターンが登場した世代でどこに行くのか注目されていました。NINTENDO 64のROMカートリッジの容量では,坂口さん(“FFシリーズの生みの親”こと坂口博信氏)の思い描く世界観を表現できない,CGを使ったハリウッド映画のようなRPGを作りたいというところに,私の上司だった高橋裕二さんがすごくがんばってスクウェアに営業をかけたんです。

その結果,FFも『サガ フロンティア』も『トバルNo.1』もPS1から出ることになりました。1995年はキツかったと言いましたが,実はその裏で良好なパートナーシップを築くことに注力していたんです」

FFVIIの発表以降,各パブリッシャからPS1向けの注目タイトルが続々と発表,リリースされていく。

「1996年は,3月にカプコンさんが『バイオハザード』を出してくださいましたし,SCEからも『ポポロクロイス物語』や『アークザラッドII』『パラッパラッパー』,そして私が担当した『クラッシュ・バンディクー』などがバーッと出てきた年でした。スクウェアさんの参入をきっかけに大手パブリッシャさんが相乗りする形になって,『これはPS1が売れるだろう』と,エニックスさんもドラクエを出すと決めてくださって。私はそれまでPS1の最初のキャッチコピー『全てのゲームは,ここに集まる。』を目指して業務に取り組んでいたので,目標がなくなってしまったんです」

企業の垣根を越えた技術交流に感銘し,アメリカがゲーム業界トップに君臨することを予感

大手パブリッシャ各社の参入が決まり,目標を達成した吉田氏が次に何をやろうかと考え始めたのは1996年2〜3月頃だったという。

「まさにFFVIIの発表が行われた直後のタイミングで,『クラッシュ・バンディクー』の権利を取ったからプロデューサーをやってみないかと打診されたんです。また,プロデューサーと言っても1タイトルのローカライズを手がけるだけなので,SCEの内部制作も担当してくれないかと。その当時の内部制作は,『モータートゥーン・グランプリ』シリーズを作っていた山内さん(現ポリフォニー・デジタル 代表 山内一典氏)のチームと,CGチームしかなかったんですね。山内さんのチームをサポートしながら,人を雇って『サルゲッチュ』と『レジェンド・オブ・ドラグーン』,そして『ICO』のチームを作り,計4チームを担当することになりました」

「サルゲッチュ」チームは元セガAM2研の高塚 進氏,「レジェンド・オブ・ドラグーン」チームは元スクウェアの長谷部裕之氏,そして「ICO」チームは元ワープの上田文人氏が中心となって企画・開発を進めていった。

「高塚君はセガで『ファイティングバイパーズ』のアニメーターをやっていて,新入社員2人と一緒に3Dのアクションゲームを作っていたんです。私が担当になったとき『これ,いいね』となって増員して『サルゲッチュ』チームにしました。

長谷部君はスクウェアでスーパーファミコン用の『スーパーマリオRPG』のバトルデザイナーをやっていたんですが,次はファンタジーRPGを作りたいと。それでFFVIIのリアルタイムに近いバトルとプリレンダの綺麗な背景がすごかったし,私の部署にはCGチームもあったので,FFVIIのようなRPGを目指そうということになったんです。

そのCGチームの中にワープから来た上田君がいて,ある日『こんなゲームを作りたい』と自作のショートムービーを持ってきたんです。それは男の子が女の子の手を引いて城から逃げるというような映像だったんですけれど,それがそのまま『ICO』のコンセプトムービーになりました」

その後,1999年に「サルゲッチュ」と「レジェンド・オブ・ドラグーン」はリリースされる。しかし「ICO」の開発は難航した。

|

吉田氏がアメリカに行ったのは,当時SCE Americaのトップだった平井一夫氏のオファーを受けてのことだった。

「平井さんとは,『グランツーリスモ』や『クラッシュ・バンディクー』などを通じて業務上の交流があったんです。『サルゲッチュ』や『レジェンド・オブ・ドラグーン』も見てくださっていたので,アメリカでも同じようなことができるだろうと考えたのではないかなと。アメリカでは4つのスタジオを束ねるゲーム制作担当のヘッドを務めました」

アメリカでは,日本と異なりスポーツゲームが重視されていたそうだ。

「たとえばアメフトならEAの『マッデンNFL』シリーズが今でも有名ですけれど,当時はSCE Americaも989 Sportsというブランドから『NFL GameDay』シリーズを出していて,いい勝負をしていたんです。ただSCE Americaも日本と同じで,PS2移行の準備が全然できていなかったんですね。その一方でEAはPC版もやっていたからどんどん技術が向上していくんですよ。でもSCE AmericaのチームはずっとPS1の技術で作っていたので,短期間でPS2に移行しようとしてもうまくいかなかった。それでも,メジャーリーグを扱った『MLB』シリーズのチームはすごく優秀だったので残れたんです。

結局スポーツゲームはNFLなら『マッデン』,サッカーなら『FIFA』,バスケなら『2K』,メジャーリーグは『MLB』といったように,1社のブランドだけが生き残ったんです。これはスポーツゲームが膨大なデータの蓄積のもとに成立するものだからですね。ヒットしたタイトルに,プレイヤーが吸収されてしまうんですよ。そういったアメリカならではの市場性がありました」

また吉田氏は,世界各国のゲーム開発者が集まるカンファレンスGame Developers Conference(GDC)にて,技術やノウハウが共有されていることに驚いたという。

「このゲームはこういう技術を使っているといったことを皆で発表し合っていて,これはすごいと。日本では自社の技術は自分達だけのものですし,人材の動きもほとんどなく,中途採用が難しかったんです。それでアメリカのゲームが2〜3年でぐんぐんレベルが上がっていくのを見て,もう日本のゲームは見なくなりました。参考にならないわけじゃないんですけど,アメリカで作られるゲームのほうが刺激的でしたし,自社でも『ゴッド・オブ・ウォー』などはすごいと言われていましたから」

吉田氏は,ゆくゆくはアメリカのゲームが業界のトップに君臨することを予感していたとのこと。

「それまでは日本がトップだと思っていたんです。でも技術力が低いときは,キャラクターなどをデフォルメで表現するしかないですよね。そうなると文化の違いがあまり関係なくて,日本のチームが得意なゲーム性やゲームプレイのフィーリングで勝負できたから,日本のゲームが世界を席巻できたんです。でも技術力が向上して表現力がどんどん上がると,文化ごとのキャラクターデザインやストーリーなどに差が出てくるんですよね。だからイギリスから『グランド・セフト・オート』が出てきて,PS2でも大ヒットした。日本のアニメ調のキャラクターも悪くないし,ゲームも面白いんだけど,アメリカではやっぱり『ゴッド・オブ・ウォー』のオッサン主人公のほうがカッコいい。日本では逆に『何このハゲのオッサン』みたいな感じになるんですけど,表現力が上がったことにより市場性が分かれていったんです」

また当時の欧米のゲームは作りが粗いというイメージもあったが,「ゴッド・オブ・ウォー」は丁寧に作られていたことも特徴的だった。

「日本のゲームをすごく研究したと思うんですよ。非常に洗練された,遊びやすいゲームになっていましたから。確か,『ゴッド・オブ・ウォー』のチームには日本人がいなかったはずなので,GDCなどで情報の共有をして切磋琢磨しながら作り上げていった感があります。

あとは予算がハリウッド映画並みになったり,人材の流動があったりといったことも関係していると思います,とくに人材に関しては移動しても大丈夫なように,きちんとドキュメントが残されていて,新しい人がすぐ業務に取りかかれるような環境やツール作りがなされていましたね」

|

そういったアメリカにおけるゲーム作りに,吉田氏はワクワクしたと語る。

「PS3の仕様には世界中のデベロッパさんが苦労されたと思うんですけど,欧米は(壁を)乗り越えるのが比較的早かったんですよね。たとえばNaughty Dogの『アンチャーテッド』とか。私はファーストパーティの責任者だったので,マーク・サーニーのサーニーゲームズとNaughty Dogが共同開発したゲームエンジン『ICE』(Initiative for a Common Engine)をサードパーティにも提供していました。『ラチェット&クランク』シリーズで有名なインソムニアックゲームズみたいな優秀な人達にも参加してもらって,お互いに情報をシェアしていましたね。他の自社スタジオからは『何でNaughty Dogのエンジンを使わなければならないのか』という反発もあったのですが,そこを一生懸命説得して」

そうやって2006年11月予定だったPS3ローンチの準備を進める中,久夛良木氏の発案により,2005年9月にSCEワールドワイド・スタジオ(当時)が設立される。初代プレジデントは,ヨーロッパチームの開発責任者だったフィル・ハリソン氏が務めた。

「それまでは3つの地域それぞれに会社があって,各自勝手にゲームを作っていたんです。中規模のパブリッシャが3つあっても,今後規模が大きくなっていくゲーム開発に対応できない。しかも各自が勝手にやっていたものだから,似たようなゲームを作っていたりして,ほかの地域で競合してしまって売れないなんて状況になっていたんですね。それでアメリカで作ったゲームを,日本ではカプコンさんから出してもらったりと非常に効率が悪いことをやっていました。

それを止めて,ワールドワイド・スタジオという1つの傘のもと,ファーストパーティの開発をまとめ,エンジンのシェアや技術的な情報の交換をするようになったんです」

そして2008年,吉田氏はSCEワールドワイド・スタジオのプレジデントに就任する。

「ワールドワイド・スタジオとして1つのグループになったので,すべてのスタジオで開発を進めているタイトルを見てポートフォリオのプランニングをして,グローバルでの売上がこれくらいだから,開発予算はこれくらい割けると計算し,一番業績が伸びそうなスタジオに投資することが可能な環境になりました。私自身は,そうした各地域で得意な部分を伸ばすような予算の割り振りをやっていたわけです。もちろん各地域でゲームに求められるものは異なるので,そうした希望にもできるだけ応えないといけません。そのバランスを取りながらやっていました」

日本に戻ってきて,インディーゲームのエヴァンジェリストとしての活動を開始

その一方で吉田氏は,インディーゲームの魅力に傾倒していく。きっかけはPS Storeのオープンにあった。

「ワールドワイド・スタジオでは,インディーゲームも扱うことになりました。と言うのは,PS3の発売と同時にPS Networkがスタートし,PS Storeがオープンしたからです。PS Storeはユーザーさんに来てもらわないと成立しませんが,当時はディスクベースのゲームをダウンロード販売することは考慮されていなかったんです。販売店の邪魔になるし,データ容量が大きいし,ハードディスクの容量も少なかったですから現実的ではなかった。そこでダウンロード販売ができるような規模の小さいオリジナルゲームをファーストパーティで作り始めたのですが,それがもう面白くて」

そうした小規模ゲームの開発は,PS1時代のそれを彷彿とさせたという。

「ディスクベースで60ドルのフルプライス,それなりの規模である程度市場性が読めるゲームを作らなければならないという制約が外れるので,何でもできるんですよ。ニッチだけど尖っていて,10ドルくらいで売れるゲームを作れる。しかも若い人達の新しいアイデアに投資できるから,本当に楽しかった」

そうした活動の中で,サンタモニカスタジオのプロデュースで2010年にリリースしたのが,thatgamecompanyの「風ノ旅ビト」だった。

「そういった名作と呼ばれるタイトルも出すことができて,私自身すごく楽しくやっていました。並行して2000年代後半くらいから,欧米ではデジタルディストリビューションからインディーゲームのブームが起きていたんです。『Braid』みたいなヒット作がいっぱい出てきて,私もE3のようなイベントでは常にインディーゲームをチェックしていました。自分の気に入ったゲームがあったら,それを作ったデベロッパ一緒に写真を撮ってSNSに投稿したり。そうやってファーストパーティとして小規模のゲームを作りつつ,ほかのインディーゲームを応援するということをやっていたんです」

|

「優れたインディーゲームが,放っておいてもPS Storeで売れるようになっていったんですね。そのためわざわざファーストパーティで小規模ゲームを作っても,マルチプラットフォームにできなくてリクープもできないし,競争的にも難しいから止めたんです。それ以降,ファーストパーティは基本的にディスクで出す中〜大規模のゲーム開発が中心になっていきました」

それでも個人的にインディーゲームを追い続けていた吉田氏。2008年に日本へと戻ってきて,インディーゲームがほとんど認知されていないことに驚いたそうだ。

「こんなに優れたインディーゲームが世界で出ているのに,日本語にローカライズされていない,場合によっては日本でリリースされていないこともある。これはもったいないと。しかもメディアは大手パブリッシャの広報部門が押さえていて,紹介する機会がない。PCゲームも日本ではまだマイナーな存在でしたから,PC向けのインディーゲームが海外でヒットしていても国内で遊んでいる人がいない。これには驚きましたね」

そんな中,2012年から“日本最大級のインディーゲームの祭典”であるBitSummitが,例年京都で開催されるようになった。

「プレイステーションもスポンサーになっていましたから,私も毎年行ってインディーゲームのエヴァンジェリストみたいな活動を勝手にやっていました。ファーストパーティの責任者として業務をこなしつつ,マーケティング担当の北尾君(現フロム・ソフトウェア 北尾泰大氏)と一緒に『Jスタとあそぼう』という番組をニコニコ生放送で配信したり。

最初は北尾君がニコ生のチケットをコンビニで買ってきて,会社の倉庫で2人並んでカメラの前で配信していたんで画質がすごく低かったんです(笑)。内容も事前にはほとんど決まってなくて,北尾君から『今日のトピックスはコレです』『何日何時に来てください』というメールが届くだけ。本当はファーストパーティのゲームをプロモーションする番組なのに,勝手にインディーゲームコーナーを作って,私がオススメするタイトルを毎回紹介していました。

『Downwell』がリリースされたときは,開発者のもっぴん君をゲストで読んだこともあります。途中でニコ生の運営さんが『これ,PSの公式番組だ』と気付いてくれて,いきなりランクアップしてもらえて画質がよくなったのですが,それでもずっと手作りでやっていましたね」

|

SIEにインディーゲームのイニシアチブを浸透させるという目標を達成

そうした活動から,PSファンに「インディーおじさん」として親しまれていた吉田氏は,2019年にワールドワイド・スタジオのプレジデントを退任し,インディーズ イニシアチブ代表に就任。以降もインディーゲームのエヴァンジェリストとして活動を続けることとなった。

「1996年から2019年までファーストパーティに携わっていて,やりがいもあったし,優秀なチームと毎年のようにいいゲームを出せたし,本当に楽しかったんですけど,やっぱり期間としては長すぎたんですよね。それで当時のCEOだったジム・ライアンから『ファーストパーティの責任者から降りて,インディーゲームを何とかしてくれ』と言われて。そのとき会社を辞めてもよかったんですけれど,当時『PSはインディーゲームを大事にしていない』という批判もあったので,社内外に向けていろんなメッセージを発信したり,社内のインディーゲーム担当を盛り立てたりしなければいけないと考えました」

そこには,黎明期からPSに携わってきた吉田氏自身の矜持があったという。

|

インディーゲームを担当するにあたり,新たな部署を作ることはあえて避けたそうだ。

「ジムと相談して,組織は作りませんと。と言うのも,組織間の交渉ごとみたいなのは面倒ですし,私が会社を去っても大丈夫な状況を目的にしていましたから。既存部署の担当者が一生懸命やっているのを盛り立てて,彼らを通じて自分の目標を達成してサッといなくなることを考えていました」

しかし当時は新型コロナウイルスの影響で,吉田氏の計画はなかなか思うように進まなかった。

「最初の2年間はキツかったですね。インディーゲームはリアルイベントに出展して,実際に見てもらったり触ってもらったりすることが重要なのですが,それができなくなってしまったので。それでも社内の調整をしつつ,オンラインでできることをやっていました。3年めからはリアルイベントが復活したので,世界中のインディーゲームイベントに出向くようになりました。並行して,インディーゲーム業界の人達から『ツールが使いにくい』『PS Storeでインディーゲームが目立たない』といった批判に対応して,いろんな部分を改善していきました」

結果として,PS Storeのインディーゲーム販売は以前と異なり好調となる。

「5年前は,インディーゲームのSwitch版は,PS版の3〜5倍売れると言われていたんです。それが2024年には差が縮まって,むしろタイトルによってはPS版のほうが売れたという話が出てくるようになり,もう私がいなくても大丈夫かなと思い始めました。それに初期からPSに携わってきた人達──久夛良木さん,平井さん,アンドリュー・ハウス,ジム・ライアンがすでにいなくなっていて,私1人が残っているという状態でしたからね。

もうPSは,西野さん(現SIE 代表取締役 西野秀明氏)とハーマン(現SIE スタジオビジネスグループ CEO / PlayStation Studios 統括責任者 ハーマン・ハルスト氏)による新しい世代のものになっているんです。西野さんなんて,まだ40代ですよ。そういった新しい世代の経営陣のもと,インディーゲームのイニシアチブもかなり浸透して,やるべきことも社内のロードマップで動いていますから,もう心配ないかなと」

|

2025年1月にSIEを退社した吉田氏は,インディーズ イニシアチブ代表時代を以下のように振り返る。

「インディーゲームに関わっている期間は,クリエイターと直接仕事をしてヒットが生まれたり,ゲームアワードで賞を取ったりしたときにワイワイするのがすごく楽しかった。パブリッシャさんもデベロッパさんも,開発中のゲームを見せてくださるんですよ。それらを私のSNSのチャンネルで『今度,PS向けにこういうゲームが出る』と紹介すると,ユーザーさんから『紹介されたゲームを遊んだけど面白かった』というフィードバックが来るんです。そういった交流も楽しかったですね」

|

PSを離れた現在も,吉田氏はインディーゲームに関わり続けている。

「インディーズ イニシアチブ代表をやっていたときに親しくなった,私の尊敬するインディーパブリッシャさんやインディーデベロッパさんのサポートをしたいと考えていたところ,たくさんのお声がけをいただきまして,会社を辞めたあとのほうが忙しいくらいになっています。

具体的にはパブリッシャの立場で,たくさん持ち込まれるゲームの内容をチェックしたり,開発中のゲームのマイルストーンを見てフィードバックしたりという,私自身が20何年ずっとやってきて,私自身も好きで得意なことをやっています。しかも,私の好きな人達とだけ仕事をしていればいいんですから,それはもう楽しいですよね」

|

|

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: