企画記事

なぜ「〇〇ライク」は生まれるのか? ゲームジャンル名の変遷とその文化的背景

それだけでなく,「メトロイドヴァニア」や「ローグライク」といった言葉も。ゲームストアを覗いたり,レビューを読んだりしていると,その作品のスタイルを示すこれらの言葉によく出くわす。これらは,ある特定の画期的なゲームに似た作品群を指し,私たちが好みのゲームを見つけるための便利な「タグ」として機能している。

|

|

|

|

しかし,ここで一つの疑問が浮かぶ。なぜ,「高難易度アクションRPG」のような新しいジャンル名が作られるのではなく,特定のゲームの名を冠した「〇〇ライク」という言葉が生まれるのだろうか。

この現象は,単なる一過性の流行ではない。その背景には,ビデオゲームのデザインとカルチャーにおける,大きな構造的変化が深く関わっている。本稿では,過去の事例から現代のトレンドまでを追いながら,この「〇〇ライク」という現象を多角的に考えてみたい。

「FPS」が「Doomクローン」と呼ばれていた時代

現代とは異なる,ジャンルの「生まれ方」が存在した。それは,ビデオゲームの基本的な文法が次々と「発明」されていた,1990年代のような時代に遡る。

1993年,世界中のプレイヤーが一つの作品に衝撃を受けた。id Softwareが放った「DOOM」である。主観視点で薄暗い通路を駆け抜け,襲い来る敵を銃で撃ち倒していく。その圧倒的なスピード感と立体的なマップ構造,そしてネットワークを介した対戦モード「デスマッチ」は,まさに革命的な体験だった。

|

その影響力は凄まじく,「DOOM」の成功に追随するゲームが市場に溢れかえった。当時,まだジャンル名が確立されていなかったこれらのゲームを,メディアもプレイヤーもごく自然にこう呼んだ。「Doomクローン(Doomの模倣品)」と。

この「クローン」という言葉には,どこか「二番煎じ」というニュアンスがつきまとう。しかし,それは同時に,オリジナルの「DOOM」がいかに偉大であったかを示す言葉でもあった。だが,ジャンルが成熟していくにつれて,この呼称は次第に実態と合わなくなっていく。

後発のゲームたちは,単なる模倣では終わらなかった。独自の武器や世界観,ストーリーテリングを盛り込み,それぞれが独自の進化を遂げていったのだ。もはや,それら全てを「クローン」という一つの言葉で括ることは,各作品が持つ独創性に対してフェアではなかった。

|

やがて,より中立的で,ゲームの核心を的確に表す言葉が求められ,定着する。それが「FPS(ファーストパーソン・シューター)」だ。

この言葉は,特定のゲーム名に依存しない。「一人称視点(First-Person)」で「撃つ(Shooter)」という,ゲームの根本的な仕組みそのものを指し示している。この普遍的な名称の誕生により,ジャンルは一作品の呪縛から解き放たれ,一つの独立したカテゴリーとして確立されたのである。

かつては,このように一つの革新的なゲームが生まれ,そのフォロワーたちが「クローン」と呼ばれ,やがてジャンル全体が成熟して普遍的な名前を手に入れる,という流れが存在した。これは,ジャンルが確立されていく一つの典型的なパターンだった。

では,なぜ現代では,このパターンが当てはまらなくなっているのか。その答えのヒントは,次に紹介する別の「〇〇ライク」の事例が示している。

「ローグライク」と「ローグライト」。言葉が分裂するとき

「Doomクローン」が「FPS」へと移行したような,普遍的なジャンル名が生まれる流れは,いつしか当たり前ではなくなった。その変化を示す明確な事例が,「ローグライク」というジャンルで起きた “言葉の分裂” である。

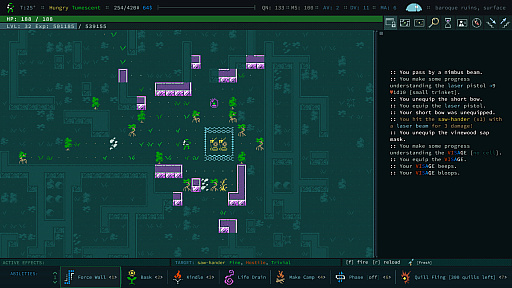

「ローグライク」は,1980年のゲーム「Rogue」に由来する歴史の古いジャンルだ。本来は「ターン制」「パーマデス(死んだら全てを失う)」「アイテムやマップのランダム生成」といったルールに裏打ちされた,戦略性の高いゲーム体験を指していた。

|

しかし,その根幹にある「死んだらやり直し」「毎回違う冒険が楽しめる」というコンセプトは非常に魅力的であり,多くのクリエイターがそのエッセンスを抽出し,アクションなど別のジャンルと融合させ始めた。そして,本来の定義とは異なるそれらのゲームも,利便性から「ローグライク」と呼ばれるようになった。

結果として,プレイヤー間での「期待値のズレ」が深刻化する。戦略的な思考ゲームを求めて「ローグライク」のタグが付いたゲームを買ったら,中身は反射神経を要求されるアクションゲームだった,というミスマッチが多発したのだ。「本来の定義と違う」というコミュニティからの強い要望が,新しい言葉を生み出す背景となった。

「ローグライト(Roguelite)」の誕生

「ローグライク」より少し「軽い(Lite)」という意味を持つ「ローグライト」。この言葉は,両者を区別する決定的な違い,すなわち「恒久的な成長要素(メタプログレッション)」の有無を示している。「ローグライク」では死ねばプレイヤーの知識以外は失われるが,「ローグライト」ではプレイの一部が次に引き継がれ,周回が成長に繋がる。

|

これは,一つの言葉が指し示す範囲が広がりすぎた結果,コミュニティが自ら言葉を細分化し,その定義を維持しようとしたケースだ。この動きは,ゲームジャンルを取り巻く環境が,単純な「発明」の時代ではないことを明確に示していた。

なぜ現代では「ソウルライク」が生まれるのか

過去の事例が示すように,ゲームにおける革新のあり方は,根本的に変化している。これこそが,「なぜ現代ではソウルライクが生まれるのか」という問いの核心といえるだろう。

かつてジャンルは「発明」されるものだったが,現代ではゲームの基本的な仕組み――いわば「OS」にあたる土台は,ほぼ出揃っている。そのため,現代の革新とは,既存のジャンルの要素を,独創的なレシピで「融合」させることにある。この「融合」を,前例のないレベルで成し遂げたのが,「Demon's Souls」そして「DARK SOULS」だった。

|

「DARK SOULS」は,単なる“難しい3DアクションRPG”ではない。その本質は,いくつもの要素が緻密なバランスで絡み合った,ゲームデザインの集合体にある。

・一つ一つの行動に駆け引きを生む「スタミナ管理」

・死の緊張感と再挑戦への希望を与える「デスペナルティ(ソウルロスト)」

・世界を探索する喜びを増幅させる「ショートカットを多用した立体マップ」

・安らぎと絶望を同時に再生産する「篝火(かがりび)のシステム」

・多くを語らず,プレイヤーの想像を掻き立てる「フレーバーテキスト中心の物語」

・そして,孤独な旅に繋がりと緊張をもたらす「非同期・制限付きのオンラインシステム」

これらの独創的な「融合」が生み出した特有のゲーム体験を,既存の言葉で正確に表現することはできない。「高難易度アクションRPG」では,あまりに言葉が足りないのだ。

結果として,人々はその偉業への敬意と,他に表現しようがないという必要性から,こう呼ぶしかなかった。「ソウルライク(Souls-like)」と。

つまり「〇〇ライク」という言葉は,ジャンルの名付けに失敗したことで生まれたわけではない。それは,一つのゲームが,既存のジャンルの境界線を破壊するほどの「革命的な融合」を成し遂げた結果なのである。これこそが,ゲームジャンルが成熟した現代における,新しいジャンルの「生まれ方」と言えるだろう。

「〇〇ライク」がもたらす功罪

「〇〇ライク」という言葉は,誰がどの立場から見るかによって,その評価が大きく異なる。この現象を多角的に捉えることで,そのメリットとデメリットをより深く理解することができる。

〇プレイヤー視点:便利な「羅針盤」

プレイヤーにとって「〇〇ライク」は,膨大なゲームの中から好みの作品を探しやすくする,非常に便利な「羅針盤」として機能する。購入のリスクを減らし,確かな期待感を持って新たなゲームに挑める点は大きなメリットだ。

〇市場・メディア視点:強力な「共通言語」

ゲームを売り出す市場や,それを評価するメディアにとって,この言葉はゲームの特徴を一言で伝えられる強力な「共通言語」となる。マーケティングと批評の両面において,効率的なコミュニケーションを可能にする。

〇開発者視点:「設計図」と「呪い」

作り手である開発者の立場は,より複雑だ。成功したフォーマットは,開発の道筋を示す優れた「設計図」となり得る。特に小規模チームにとっては,リスクを抑えつつ独創性を加えるための強固な土台となるだろう。

しかし一方で,この言葉は作り手に重い影を落とすことがある。「そんなつもりで作ってはいない」のに,世間から「〇〇ライク」というレッテルを貼られてしまうケースだ。クリエイターの独創性よりも「何かに似ている」という点が先に立ち,常に「本家」との比較に晒される。

たとえ自社のルーツは別の場所にあると公言していても,一度貼られたレッテルを覆すのは容易ではない。それは時に,意図しない層からの「本家と違う」という批判を呼び,作り手が本当に届けたかった魅力を曇らせてしまう要因にもなり得るのだ。

|

この問いの答えは,ゲームにおける革新のあり方が,根本的に変化したという事実にある。ジャンルの「OS」が発明された時代は過ぎ,現代の革新は既存要素の卓越した「融合」に宿る。

そして「〇〇ライク」とは,その融合の新たな形を定義した革命的な作品に対し,敬意と必要性から与えられる“名”なのだ。

しかし,この現象を単純に「進化」という言葉だけでまとめることはできない。見てきたように,「〇〇ライク」というレッテルは諸刃の剣である。

プレイヤーにとっては探索の「羅針盤」となり,市場にとっては「共通言語」として機能する。それは新たなゲームデザインの共有と発展を加速させるという,紛れもない「光」の側面を持つ。

|

一方で,作り手にとってはオリジナリティを縛る「檻」となり,「本家」との比較という「呪い」を生む。それはジャンルの均質化を招きかねず,作り手の意図と受け手の期待との間に,絶えず緊張関係を生み出し続ける「影」の側面もはらんでいるのだ。

だからこそ,「〇〇ライク」という現象は明快な答えではなく,むしろ私たちゲームに関わる全ての者に投げかけられ続ける「問い」そのものと言えるだろう。

私たちは,その利便性を享受しつつ,いかにして作り手の独創性に敬意を払うべきか。これらの「ライク」は,いつかFPSのように普遍的な名へと成熟するのか,それとも元祖の名を永遠に冠し続けるのか。

この言葉の生まれ,広がり,そして時に分裂していく様は,私たちゲームコミュニティが,作品に何を価値として見出しているのかを映し出す鏡なのかもしれない。

- この記事のURL: