連載

Access Accepted第839回:“スロップの時代” とタクティカルシューターへの回帰論

|

今年の秋は,Electronic Artsの「Battlefield 6」と,Activisionの「Call of Duty: Black Ops 7」という,AAA作品がリリースされる予定だ。大人気のFPSフランチャイズ最新作が4年ぶりに激突するとあって,ゲーマーコミュニティは大盛り上がりだが,このところミリタリーFPSに対する1つの議論をよく耳にするようになってきた。今回は“スロップの時代”といったキーワードを軸にゲームのトレンドを解説しよう。

2025年,“ミリタリーFPS戦争”が再び始まる!

今年は久々に,Electronic Artsの「Battlefield 6」(10月10日)と,Activisionの「Call of Duty: Black Ops 7」(11月14日)という,これまで20年以上にわたってゲーム市場をけん引してきた2つのフランチャイズの最新作が同時期にリリースされる。

バトルフィールドの新作は「Battlefield 2042」以来なので,実に4年ぶりに両シリーズが真っ向から激突。ゲーマーコミュニティは大きく盛り上がっている。

ミリタリーFPSというジャンルは正式には一般化されておらず,「タクティカルFPS」(タクティカルシューター)というのが正しいが,日本では“戦争もの”などという表現もあることから,“ミリタリー”のほうがゲーム内容を把握するには相応しいのかもしれない。

|

1作目である「Battlefield 1942」がリリースされたのが2002年,「Call of Duty」は2003年に登場しているが,当然ながらそれ以前にもタクティカルシューターというジャンルが存在したことについては,当連載の「第397回:トム・クランシー氏がゲーム業界に残した足跡」でも紹介しているので,ゲーム史に興味があるなら読んでおいてほしい。

「Battlefield 1942」登場時,日本でのインパクトは高く,対して後発だった「Call of Duty」シリーズはコンシューマ機でのリリースが中心で(それも先見の明と言えるだろうが),日本語化されない作品もあり,人気は「Battlefield」のほうに軍配が上がっていた。

その形勢が逆転したのはEA DICEがFrostbiteエンジン(1.0)を使って開発した「Battlefield: Bad Company」(2008年)がリリースされ,「Call of Duty: Modern Warfare 2」(2009年)や「Call of Duty: Black Ops」(2010年)が台頭してきたあたりではないだろうか。

「Call of Duty: Modern Warfare 2」は,「グランド・セフト・オート IV」(2008年)が打ち立てた記録を破り,5日間でのグローバルセールスが5億5000万ドルというヒットになった。

その後の経緯は端折るが,10年以上にわたって一人勝ち状態になっていた「Call of Duty」の評価は,ここのところ下降気味にあるといっていいだろう。売上やアクセス者数としては現れていないものの,ゲーマーコミュニティで“ゲームプレイ以外の”1つの話題が,「Battlefield 6」のゲーム情報が正式に公開された8月1日あたりから盛り上がっているようだ。

|

「Battlefield 6」,2025年10月10日にリリース決定。多彩なゲームモードやマップをフィーチャーした最新作は,8月にオープンβテスト実施

Electronic Artsは本日(2025年8月1日),シリーズ最新作「Battlefield 6」を10月10日にリリース予定であること,さらにマルチプレイヤーモードの詳細を公開した。アメリカで開催されているイベントで明らかになった情報をお伝えする。

というのも,PC Gamerが7月24日付けの記事で「Slop Era」 (スロップの時代) というキーワードを用いて,最近のCall of Dutyシリーズを批判したからだ。

「Slop」(スロップ)とは,16〜17世紀のイギリスで船員が着用するゆったりしたズボンなどを指す言葉として使われており,海運業界では「船内で売られる既製衣類・雑用着」の意味を持っていた。

19世紀の工業化以降,“slop trade”として,量産された廉価な既製服を指す言葉として広まり,その語感として「安物」「質の低い既製品」といったニュアンスが定着したという。

現代の消費社会においては他社の人気商品のコピーや,安直なタイアップ商品(例えば,ファーストフード店のお子様セットに付属する玩具)を形容されるのに使われている。

特に今は,AIによるデジタルアートや音楽が量産されており「AI Slop」という用語も定着し,エンターテイメント産業でも似たようなポップソングや,ぱっと見ではどの作品だったか判別できないハリウッド映画なども“スロップ”と表現されることが多い。

“スロップの時代”に飽き飽きしたゲーマーたち

PC Gamerのいう「スロップの時代」は「Call of Duty」だけに限らず,「フォートナイト」などにも使われ,ゲーム業界にも浸透しているのは事実だろう。しかし,今年に入ってValveがSteamで販売するゲームでのAI利用に関する公表義務化というルール改訂を行ったことで「Call of Duty: Black Ops 6」でAIによるコンテンツ制作をActivisionが認めたことを,CoD情報サイトであるCharlie Intelが報じている。その年末にリリースされていた“サンタクローズゾンビ”など,生身のプロのアーティストではあり得ないような間違いは当時から話題になっていたが,これまでの“スロップ”なコンテンツの理由が正式に確認されることになったわけだ。

しかも,ここのところは「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」,派手な衣装で知られるラッパーのニッキー・ミナージュさん,さらには「ビーバス・アンド・バットヘッド」といった,“タクティカルシューター”の世界観からは大きくはみ出したDLCを連発していた。

DLCは,一般的にインストールベースの10〜20%程度のユーザーが購入するとされる。そのためライブサービスでは,その比率を前提に開発や販売の計画が立てられる。キャラクターアートやウェポンスキンはAIでも生産可能だが,ファンを引きつける季節イベントやタイアップ先のIPはそう多くない。結果として、ゲームアートが「スロップ」と呼ばれるのは,残り80%以上の多数派にとって目障りな存在となり,商法としても成立しにくくなっているのだろう。

|

こうしたゲーマーコミュニティの敏感な意識の変化を先に読み取っていたのは,早くからコアなコミュニティをターゲットにテストを続けてフィードバックを収集していたBattlefield Studiosだ。 制作発表イベントで開発者たちは,「ベースド」(based/自分の陣地に踏み止まって現実を直視すること)や「feet on ground/フィート・オン・グラウンド」(地に足を付けたという意味)といった単語やイディオムを何度も使って,「タクティカルシューターの域を越えるような,突拍子もないアートは使わない」ことを強調していた。つまり,スロップの多用に飽きていたコア層にアプローチすることで,「Battlefield 6」は先手を取ったのだ。

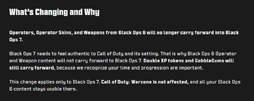

Activisionは,そうした意見の高まりのなかで,gamescom 2025に合わせ「Call of Duty: Black Ops 7」の11月14日発売を,ゲーム内容の詳細と合わせてアナウンスしているが,その反応(プレオーダー)は決して芳しくなかったようだ。

|

また,本来であれば発表から「2週間後」を予定していたTreyarchが担当するゾンビモードの詳細の公開はしばらく延期されているが,バスドライバーのTEDDがロボティックな風貌に戻っることがアナウンスされている。

憶測でしかないが,遊び過ぎた部分が急遽,“より足が地に着いた”ゲームに作り直されているようだというのが,多くのゲーマーコミュニティの見方のようだ。Activisionも「スロップ批判」を受けて,本来のタクティカルシューティングの王道へと軌道修正を図っているのかもしれない。

|

もちろん,多くのFPSファンはどちらのゲームも遊んで楽しむなり,最終的には気に入ったプレイ仲間のいるコミュニティで活動すれば良いのであって,“Battlefield派 vs. CoD派” に分かれて言い争う必要はない。だが,コアゲーマーたちの率直な意見がゲームコンテンツやゲームビジネスの方向性を改善するのも確かである。

この「スロップ」論争をきっかけとした “ミリタリーFPS戦争” はどう決着するのか。この争いにはかつてあったようなコミュニティの活力が感じられ,野次馬的ではあるがその顛末を楽しみにしている。

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

- この記事のURL: