プレイレポート

“New Wizardry”3部作にみる,日本RPG史のミッシングリンク。44周年のこの年に,「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」について考えてみた

「Wizardry」シリーズは今年で44周年を迎え,9月15日は正式に「ウィザードリィの日」に。ロバート・ウッドヘッド氏からのお祝いコメントが公開

1981年に発売された3DダンジョンRPGの金字塔「Wizardry」は,今年で44周年を迎える。現在,日本国内で「Wizardry」作品の展開を行っているドリコムは,本日(2025年9月15日)が「ウィザードリィの日」と日本記念日協会に認定されたことを発表した。

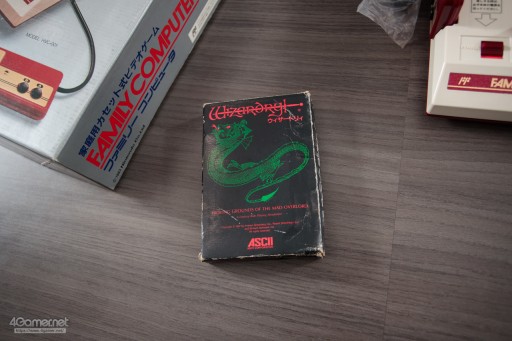

まさに44年前のこの月,1981年9月に第1作「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」は発売された。アメリカのSir-Tech Software(現:SirTech Entertainment)から登場したこのタイトルは人気を博し,今に至るまでさまざまなフォロワーを生み出してきた。

昨年9月には初代のリメイク版がリリースされ,スマートフォン向けの最新作「Wizardry Variants Daphne」(iOS / Android / PC)も,そろそろリリース1周年に差し掛かろうとしている。シリーズのファンにとっては,我が世の春といったところか。

またこれらに先んじた2024年6月には,「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」がD4エンタープライズから発売され,こちらはオールドファンを中心に話題となったのも記憶に新しい。

|

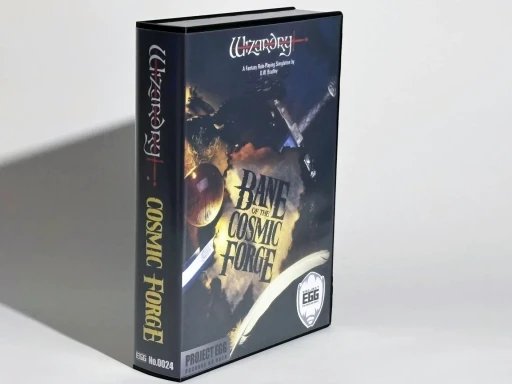

「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」は,1990年に発売された「Wizardry 6: Bane of the Cosmic Forge」と1992年の「Wizardry 7: Crusaders of the Dark Savant」,2001年の「Wizardry 8」を復刻し,1本のパッケージソフトとしてまとめたタイトルだ。マニュアルやレファレンス,地図にキャラクター用紙等,同梱物も可能な限り当時に近い仕様で再現されており,当時を知る者にとってはうれしい仕様となっている。

一方で,シリーズ後期に発表され「New Wizardry」と呼ばれたこれらのタイトル群は,当時を知らない世代がWizardryと言われて連想するゲームとは,まったく異なる特徴を持っていた。

そこで本稿では,「New Wizardry」3部作が当時どう新しく,何を達成しようとしていたのか,その前史を含めた歴史的な立ち位置を改めて確認してみたい。

「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」公式サイト

Wizardryシリーズの歴史を振り返る

ウィザードリィの第1作「Proving Grounds of the Mad Overlord(狂王の試練場)」は,Robert Woodhead(ロバート・ウッドヘッド)氏と,Andrew C. Greenberg(アンドリュー・クリフォード・グリーンバーグ)氏のコンビが開発を手がけた,コンピュータRPGの先駆作の一つだ。

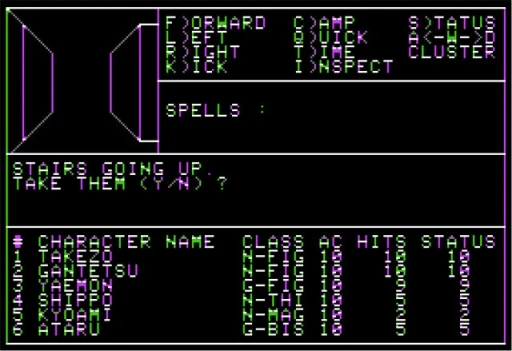

狂王トレボー(Trebor=Robertの逆読み)と魔術師ワードナ(Werdna=Andrewの逆読み)を依頼人とボスキャラクターに据えた同作では,ワイヤーフレーム(線画)で表現された1階層につき20マス×20マスというシンプルなダンジョンを行きつ戻りつしながら,少しずつ攻略していく遊び方を主眼としていた。

|

冒険開始にあたって,プレイヤーは人間・エルフ・ドワーフ・ノーム・ホビットのなかから種族を選択し,戦士・僧侶・魔法使い・盗賊といった職業と組み合わせてキャラクターを作成する。運がよければ,ビショップ・侍・ロード・忍者といった上級職に就くこともできるが,何にせよ最初はヒットポイントが1桁であり,数回の攻撃を受ければ死んでしまうほどに貧弱だった。

こうした要素は,もちろんテーブルトークRPGの「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(以下,D&D)および「アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ」(AD&D)を下敷きにしたものだが,ダンジョンの外で起こる出来事や背景説明はゲーム内ではバッサリとカットされ,しかしコアの部分である迷宮探検と戦闘をダンジョンマスター(DM)なしで楽しめる趣向となっていた。

迷宮の最下層で待ち構えるワードナを倒し,当初の目的を果たしたとしても,冒険は際限なく続いていく。村正や手裏剣といったレアなドロップアイテムを探し求めるもよし,ひたすらモンスターと戦い続け,キャラクターを鍛え上げるもよしで,好きなだけやり込むことができた。シンプルな構造ゆえの中毒性。それが「ウィザードリィ」が1980年代にヒットした要因だったといえる。

|

第1作の翌年,1982年に発売された#2「Knight of Diamonds(ダイヤモンドの騎士)」は,#1で作成したパーティのデータを転送して遊ぶことが前提の,上級者向けのタイトルだった。ダンジョン内の仕掛けは一層込み入ったものになり,各階層には一風変わったボスが配置された。それを打ち破れば,強力無比のアイテムが手に入るのも魅力的だった。

1983年の#3「Legacy of Llylgamyn(リルガミンの遺産)」では,物語の側面がやや強化された。ゲーム開始時に背景を説明するデモ画面が表示され,そこで迷宮の外にある城下町リルガミンと宝珠(オーブ)をめぐる物語が展開されたのだ。

また前2作には“性格”の異なるキャラクターは(原則的に)同じパーティに入れられない制限があったが,#3ではこれを利用し,「善」のパーティと「悪」のパーティの二手に分かれて探索する――互いが探索できない階層をそれぞれ担当して補い合う構成となっていた。

これら初期3作が,今我々が「ウィザードリィ」と聞いて連想される基本的なフォーマットを完成させた。迷宮に挑む冒険者たちの種族や職業,呪文や基本的な装備といったゲームシステムは共通しており,いったん遊び方に馴染んでしまえば,ほかのシナリオもすぐに楽しむことができたのだ。

1987年発売の#4「Return of Werdna(ワードナの逆襲)」から,Wizardryシリーズは趣きを大きく変化させる。“逆転の発想”が持ち込まれたのだ。

プレイヤーは#1のボスであるワードナを演じ,自分を死地へと追いやった者らに復讐を遂げようとする。登場するモンスターの大多数は,名前のある冒険者たちだ。善玉と悪玉を転倒させたわけだ。

「Ultima 4: Quest of Avatar(ウルティマ4 聖者への道)」(1985)のデザインに参加したRoe Adams(ロー・アダムズ)氏が,アイデアとシナリオの大部分を提供したのも大きかった。彼は#1〜4を貫く背景設定を,「アミュレットとガントレットの物語」として整理して,シナリオに奥行きを与えた。途中でワードナの性格が変化するのに伴い,シナリオの結末も分岐するマルチエンディングも盛り込まれた。

|

#4は尋常ならざる高難度の作品として知られている。ワードナはかつての力を失いレベル1でHP1からスタートする。不慣れなプレイヤーは最初の玄室から出ることすらかなわない。迷宮の正確な地図がなければ攻略できないが,回転床や地雷がひたすら続く地帯などもあって,マッピングは困難を極めた。先へ進むには謎解きが必須なのに,そのためにギリシア神話からモンティ・パイソンまで幅広い知識を求めてくるのも難度を引き上げる要因だった。

対して,1988年の「Wizardry 5: Heart of the Maelstrom(災禍の中心)」は,異なる角度からの新機軸を打ち出した。まず,ダンジョンの構造が20×20ではなくなり,より広くなった。さらに会話が可能なNPCの登場で,ストーリーがより奥深くなった。

#3の後日譚とされる#5のコアにあるのは,宇宙のすべての秩序を崩壊させんとするソーンという存在の物語だ。ソーンは力押しで倒すことはできず,打倒するには魔法の世界と自然界のバランスを保つ賢者の力を,どうにかして借りねばならない。こうした宇宙の因果律にまで目を向けた物語構造は,書き記したことが現実となる魔筆コズミック・フォージをめぐるサーガとして,後の「New Wizardry」シリーズでさらなる発展を遂げることになる。

#1〜3で確立された基本システムにも調整が入り,後列を攻撃する武器が導入された。盗賊や忍者は「影に隠れる」ことで奇襲が行えるようになり,召喚呪文をはじめとした新呪文が追加,戦闘の幅が増すこととなった。ただ,これらはあくまでも#1〜3で確立された基本フォーマットに+αを加えたものでしかなく,この殻を破って変貌を遂げるには,次の#6を待たなくてはならなかった。

|

| 【主要関連作品年表】(※明記なきものはPCゲーム) | |

|---|---|

| 1974 | TRPG「Dungeons & Dragons(ダンジョンズ&ドラゴンズ)」 |

| 1976 | TRPG「Monsters! Monsters!(モンスター! モンスター!)」 |

| 1977 | TRPG「Advanced Dungeons & Dragons(アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ)」 |

| 1981 | 「Ultima(ウルティマ)」 |

| 1981 | 「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」 |

| 1982 | 「Wizardry 2 Knight of Diamonds」 |

| 1983 | 「Wizardry 3 Legacy of Llylgamyn」 |

| 1983 | 「Parthian Kings」 |

| 1984 | 「Dragon’s Breath」 |

| 1985 | 「Ultima 4: Quest of Avatar(ウルティマ4 聖者への道)」 |

| 1986 | ファミコン版「ドラゴンクエスト」 |

| 1986 | 「Might and Magic Book One : the Secret of the Inner Sanctum」 |

| 1987 | ファミコン版「ドラゴンクエスト2 悪霊の神々」 |

| 1987 | 「Wizardry 4: Return of Werdna」 |

| 1987 | 「Dungeon Master(ダンジョンマスター)」 |

| 1987 | ファミコン版「ファイナルファンタジー」 |

| 1987 | ファミコン版「ウィザードリィ 狂王の試練場」 |

| 1988 | 「Wizardry 5: Heart of the Maelstrom」 |

| 1989 | ファミコン版「ウィザードリィ2 リルガミンの遺産」 |

| 1989 | ベニー松山「ウィザードリィのすべて」,「隣り合わせの灰と青春」 |

| 1990 | 「Wizardry 6: Bane of the Cosmic Forge」 |

| 1990 | ファミコン版「ウィザードリィ3 ダイヤモンドの騎士」 |

| 1990 | 「Tunnels and Trolls: Crusaders of Khazan(T&T カザンの戦士たち)」 |

| 1991 | 「Eye of the Beholder(AD&D アイ・オブ・ザ・ビホルダー)」 |

| 1992 | 「Ultima Underworld(ウルティマ・アンダーワールド)」 |

| 1992 | 「Wizardry 7: Crusader of the Dark Savant」 |

| 1992 | スーパーファミコン版「ウィザードリィ5 災禍の中心」 |

| 1992 | ゲームボーイ「ウィザードリィ・外伝2 古代皇帝の呪い」 |

| 1993 | 「Doom(ドゥーム)」 |

| 1993 | 「Myst(ミスト)」 |

| 1994 | 多摩豊「ウィザードリィ正伝 トレボーと黄金の剣」 |

| 1995 | TRPG「アドバンスト・ウィザードリィRPG」 |

| 1995 | スーパーファミコン版「ウィザードリィ6 禁断の魔筆」 |

| 1995 | 伏見健二編「ウィザードリィ短編集 六人の冒険者」 |

| 1995 | プレイステーション版「ウィザードリィ7 ガーディアの宝珠」 |

| 1996 | 「Nemesis: The Wizardry Adventure」 |

| 1996 | 「Diablo(ディアブロ)」 |

| 1997 | 「Ultima Online(ウルティマオンライン)」 |

| 1998 | プレイステーション版「ウィザードリィ リルガミンサーガ」 |

| 1998 | 「Might & Magic 6: The Mandate of Heaven(マイト&マジック6:ザ マンデート オブ ヘヴン)」(1998) |

| 1998 | 「Baldur’s Gate(バルダーズ・ゲート)」 |

| 1999 | プレイステーション版「ウィザードリィ ニューエイジオブリルガミン」 |

| 2000 | 「Vampire: the Masquerade -Redemption-(ヴァンパイア:ザ・マスカレード リデンプション)」 |

| 2000 | 「Wizards & Warriors」 |

| 2001 | 「Wizardry 8」 |

New Wizardry〜転換点となった#6とD.W.Bradley

#6「Wizardry 6: Bane of the Cosmic Forge(禁断の魔筆)」以降の「New Wizardry」について語るには,#5〜7のメイン・デザイナーであるD.W.Bradley(D・W・ブラドリー)氏について触れないわけにはいかないだろう。

氏は4歳からブリッジを遊び,5歳でチェスに熱狂したというゲーム狂で,1983年にはAppleIIで「Parthian Kings」というゲームを発表している。これはファンタジー世界を舞台にした領地経営シミュレーションであった。発売元はアナログゲームの老舗アバロンヒルで,このことからも分かるとおり,氏はウォーゲームやヒストリカル・マルチゲーム,何よりテーブルトークRPGの熱心なプレイヤーだったことが知られている。

|

初代「ウィザードリィ」発売と同時期に,彼もまたオリジナルのコンピュータRPGの開発を始めた。完成したゲーム「Dragon's Breath」をSir-Tech Softwareに送ったところ,同社はこれを「ウィザードリィ」シリーズの一環とすることを条件に発売を請けあったという。電話による1年越しの調整を経て,同作は1986年に完成をみることになる。

しかしその時期は,すでに予告されていた「Return of Werdna」の発売が延期された最中だったため,発売は一旦ペンディングになってしまう。ようやく発売に漕ぎつけたのが1988年で,これが「Wizardry 5:Heart of the Maelstrom」だったワケだ。

一方,この間のBradley氏は,ほぼ単独で「ウィザードリィ」のシステムを完全にリニューアルする新作の開発に着手していた。この結実が#6である。ちなみに延期の間,Robert Woodhead氏やRoe Adams氏は日本のアニメを英語圏に紹介するAnimEigoの仕事に着手していたという。

1990年に発売された#6は,まずもって過去のシリーズの常識を自ら破るものとしてデザインされていた。#5までのシリーズは,いずれも基本的な事件はダンジョンの中で完結していた(#4の終盤で僅かにダンジョン外に出るが)。ところが#6は,スタート時こそ呪われし城に閉じ込められるところから始まるが,城から山岳部,ドワーフの採掘場,さらには女性だけのアマズール族のピラミッドと,舞台がどんどん移り変わっていく。拠点となる街とダンジョンを往還する枠組みは廃止され,傷ついたり呪文が尽きたりしたら,ダンジョン内で休憩し,傷を癒やすことが求められた。

|

キャラクターにも大きな変更が加えられた。種族にフェアリー,リザードマン,ドラコン(竜人間),ラウルフ(犬人間),フェルパー(猫人間),ムーク(毛むくじゃらの謎めいた種族)といった新顔が加わり,職業にもレンジャー,錬金術師,霊能力者,吟遊詩人,ヴァルキリー,修行僧が追加された。

それに伴い,使える魔法も2系統から6属性4系統と飛躍的に増加し,回数制からMP消費制へと変更された。#5までの呪文には,ウェールズ語を思わせる「トゥルー・ワード」という独特の表記が取られていたが,#6では分かりやすさを重視した,英語の呪文名が採用されたのも大きな変化だった。すなわち,それまで「カティノ」だった呪文は「スリープ」に,「マハリト」は「ファイアボール」に,「ティルトウェイト」は「ニュークリア・ブラスト」になったのだ。

|

溺れないように水泳を鍛えたり,扉を解錠するのに盗賊が必要だったりといった要素は#5にもあったが,#6ではこれらが技能システムとして整理され,体系化されたのも大きな特徴だ。技能が1〜100の値を取ることから推察するに,それまでのWizardryがD&Dを規範としていたのに対し,#6は同じテーブルトークRPGでも,技能システムを基体としたベーシック・ロールプレイング(「ルーンクエスト」「クトゥルフ神話TRPG」など)をモデルにしたのかもしれない。

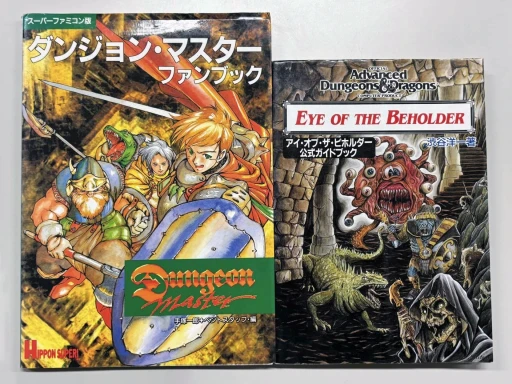

冒険の舞台を屋外へと広げた3DグラフィックスのデジタルRPGには,#6以前にも1986年の「Might and Magic Book One : the Secret of the Inner Sanctum」があり,テーブルトークRPGライクなシナリオという意味では,1990年の「Tunnels & Trolls: Crusaders of Khazan(トンネルズ&トロールズ カザンの戦士たち)」という先行タイトルが存在した。しかし#6が最も大きく影響を受けたのは,恐らく「Dungeon Master(ダンジョンマスター)」だったろう。

1987年に発売された「Dungeon Master」は,一人称視点のデジタルRPGに革新をもたらしたタイトルだ。プレイヤーが移動しなくとも,モンスターはダンジョン内を絶えず動き回っており,同作では休息中にも襲いかかられる危険があった。パーティはHPやMPだけでなく,水や食料の残量まで管理せねばならず,ときには倒したモンスターを食べながら前に進まねばならなかった。こうした徹底したリアリティが評判を呼び,同作はWizardryのみならず,後に登場するさまざまなタイトル(1991年の「Eye of the Beholder」など)にも影響を与えている。

|

俯瞰してみれば,#5までのWizardryは無駄を極限まで削ぎ落とすことで,画面に表現しきれない余白をプレイヤーの想像に委ねる,という方針のシリーズであった。しかし#6以降は,ビジュアル表現を存分に活かす方向へと舵を切ったタイトルと言える。

ともすれば煩雑な食料や水の管理といった要素はオミットされた一方で,ダンジョン内の手がかりはグラフィカルに表現されるようになり,モンスターたちも派手にアニメーションするようになった。このような進化は,同作が当時最新のPCであったAmigaを使って開発されたことに起因する。グラフィックス機能に長けたAmigaは,シネマティックな表現と親和性が高かったのだ。

「ウィザードリィ」というゲームを根本から刷新した#6は,英語圏では大好評をもって迎えられ,シリーズ最高のセールスと評価を獲得した。例えばComputer Gaming World誌の1991年2月号では,技能システムやインタフェースの分かりやすさ,そしてシリーズに新たな方向性を与えたことなどを理由に,同作に年間ベストRPG賞を贈っている。

一方で,日本ではローカライズに独自の文脈が存在したことから,#6以降の受容は十分に進まなかった。

|

- 関連タイトル:

Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-

Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8- - 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- 関連タイトル:

Wizardry Variants Daphne

Wizardry Variants Daphne

- この記事のURL:

キーワード

- PC

- PC:Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-

- RPG

- D4エンタープライズ

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- プレイレポート

- ライター:岡和田 晃

- PC:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- iPhone:Wizardry Variants Daphne

- iPhone

- Android:Wizardry Variants Daphne

- Android

- PC:Wizardry Variants Daphne

- ムービー

(c)Drecom Co., Ltd. WizardryTM is a trademark of Drecom Co.,Ltd. (c)D4Enterprise Co.,Ltd. (c)2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.

(C)Drecom Co., Ltd.