レビュー

「Ghost of Yōtei」で力強く描かれるのは,北の荒野の復讐譚――シンプルかつ痛快な剣劇と静かな趣が共に息づく時代劇アクション

|

本作は,「Ghost of Tsushima」のSucker Punch Productionsが手掛ける“ゴーストオブ”第2弾となるPS5用オープンワールド時代劇アクションアドベンチャーだ。

対馬(対馬島)を舞台に13世紀末の元寇をイメージ元とした物語が描かれた「Ghost of Tsushima」から時代と場所は大きく変わり,物語の舞台は関ヶ原の戦いから3年後の蝦夷地(のちの北海道)に。広大な自然が広がるその地で,流浪人・篤が家族の仇「羊蹄六人衆」を追う復讐の旅が描かれる。

|

今回,SIEから提供された先行プレイ用コードで一足先に本作を体験できた。日本の剣豪ものと西部劇が融合したような独特の世界観にすっかり引き込まれてしまったので,本稿ではその魅力を紹介していきたい。

なお,正式リリースはまだ約1週間先。ネタバレには留意しているが,物語の流れやシステムの一部に触れている関係上,ある種のそれに当たる部分があるので読者はご注意いただきたい。

|

「Ghost of Yōtei」公式サイト

蝦夷地を舞台にした乾いた世界――ヨウテイが描く蝦夷地のイメージについて

ゲーム内容の紹介に入る前に,まずは本作の舞台について解説しておきたい。1603年当時の蝦夷は,すでに北海道南端の渡島半島に松前藩が成立してはいるものの,それ以外の土地には交易拠点が置かれていた程度で,和人による本格的な入植は始まっていない。

|

つまり,本作の舞台はまだ詳細な記録が残ってない時代の蝦夷地を,ゲームの舞台として大胆に脚色したものということだ。

それは時代劇や西部劇――宮本武蔵や佐々木小次郎が活躍する剣豪ものの時代劇,明治以降の開拓期をテーマとした作品(メジャーなところなら「ゴールデンカムイ」など),そして19世紀アメリカ西部のイメージを重ねて描かれているという印象があり,そのどれかを軽く知っていれば,本作の物語や雰囲気にすんなりと入っていけるはずだ。

|

なお本作のクリエイティブディレクターである Jason Connell氏によれば,クリント・イーストウッド監督/主演の同名作品をリメイクした渡辺 謙主演の映画「許されざる者」(2013年)の影響を強く受けているという。

映画本編を観るのがベストだが,予告編だけでもチェックしておくとヨウテイの持つ「乾いた」世界観をよりイメージしやすくなるはず。関ケ原の合戦後,食い詰めた浪人が荒野に向かうという構図も,アメリカ南北戦争後を描くことが多い西部劇やマカロニウエスタンを連想させるものがある。

|

事前情報を見聞きして「なんだか難しい話?」と思った人もいるかもしれないが,要するに比較的自由に描ける舞台で,剣豪や侍たちが活躍する,娯楽性の高い作品を作り上げたということ。

個人的には,主人公の篤が冒頭からフランコ・ネロ演じる“ジャンゴ”ばりに泥だらけで苦境に陥るのを見て,「レオーネ監督じゃなくてコルブッチ監督作品のノリだったのか……」などと勝手に受け取って楽しんでいた。

ちなみにジャンゴというのはマカロニウエスタンというジャンルにおけるアイコニックな「黒衣のガンマン」で……。

と,脱線が長くなりそうなのでこの辺にしつつも,印象的なシーンを紹介しておきたい。

以下のスクリーンショットはストーリーの冒頭,刺されたはずの篤だが,少しの静寂のあとに立ち上がるという場面。怨霊(ゴースト)としての復讐の旅(つまり本作のメインストーリー)が始まる象徴的なシーンだ。

「Ghost of Tsushima」で言えば,主人公・境井 仁が「誉は浜で死にました」と振り返る,浜辺での敗北と再起の場面に相当するもので,「死んだはずのヤツが……?!」と敵が怨霊におびえるノリは健在なのである。

|

復讐の道を歩む自由な旅――蝦夷を巡る探索と寄り道の魅力

篤の幼少期にあった悲しい出来事,そして旅立ちを描く短いパートが終わると,いよいよ最初の舞台「羊蹄平」(ようていだいら)での旅が始まる。羊蹄山が見下ろすこの地域は,実際の羊蹄山の麓と道南の湿原をミックスしたような土地で,その自然は北海道の夏の姿を思わせる。

|

メインクエストを追う場合は,地図上のイチョウの葉のアイコンを追っていくことになる。はじめのうちはチュートリアル的な展開だが,道行く旅人に聞いたり,倒した無法者を問い詰めたりすることで,次第に羊蹄六人衆の手がかりが判明し,地図上のイチョウの葉が増えていく仕組みだ。

|

ゲーム全体のうち3分の2程度は,かなり自由な順番で旅を進められる。旅の舞台は「十勝ヶ峰」「石狩ヶ原」「名寄ヶ沢」「天塩ヶ丘」など,北海道の各地がモチーフになったエリアと,それらをつなぐ回廊に分かれており,北は宗谷岬,東は大雪山あたりを巡ることになる。

|

| 十勝ヶ峰は大雪山系の山々が見下ろす高原 |

|

| おそらくのちの札幌周辺の石狩ヶ原 |

|

| 天塩ヶ丘は北端の天塩や猿払,宗谷あたり |

「十勝ヶ峰」「石狩ヶ原」は秋,「天塩ヶ丘」は冬といったように,地域によって季節が変わる表現は前作に引き続き存在している。つまりは大まかな旅の順番もそれに沿うことを想定しているようだが,各地のイベントをある程度並行して進めることも可能だ。そこはプレイヤーの興味の赴くままに進めればいい。

|

また,篤の生家がある羊蹄平は,各地に「子ども時代を思い出せる」場所が点在しており,故郷に帰ってきたようなムードが漂う土地でもある。

そのほかの地域は「仇を探す敵地」なのに対して,羊蹄平はどことなく落ち着いた気持ちで探索でき,それぞれメリハリのある感覚を楽しめるだろう。

|

大自然の雄大さや,どこまでも続く広がりを感じられるフィールドではあるが,制作陣はプレイヤーがストレスなく探索できることも重視しているように感じる。

見た目から受ける印象よりも実際の地形はコンパクトで,場所から場所への移動は時間は短すぎず,長すぎずといったところ。さらに,道中ではたくさんの寄り道要素がプレイヤーを誘惑し,なかなかの密度感がある。

|

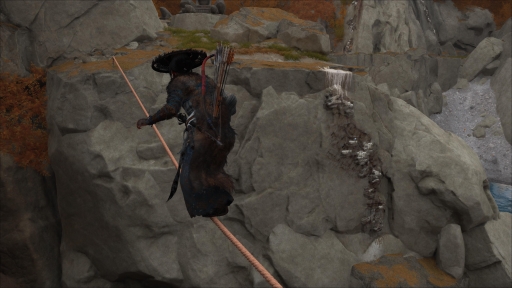

また,フィールドの外縁部は山地であることが多く,神社や敵の拠点などが点在している。

神社の参拝や拠点攻略が一区切りついたところで,遠眼鏡(望遠鏡)を使って周囲を見渡せば,次なる目的地も見つかるし,何より眺めが素晴らしい。舞台の横の広がりだけでなく,縦の広がりも感じられる作りとなっている。

|

移動手段は徒歩と馬だが,草原に走る白い植物の帯が高速移動の手段(および導線)になり,行先を完全に見失ってしまうことはない。

ただ目的地に直行できるわけでもないので,プレイヤーは白い植物が途切れたあたりで地図を開くことになり,ほどよい探索感も味わえるだろう。もちろん前作同様,風によるナビゲーションもある。

|

ファストトラベルのロード時間も短く,大半の場所は数秒の暗転で移動可能だ。ただ,移動先のオブジェクトやテクスチャの量によっても変わるようで,どこでも一定というわけではない。長いときは暗転が10秒近く続くこともある。

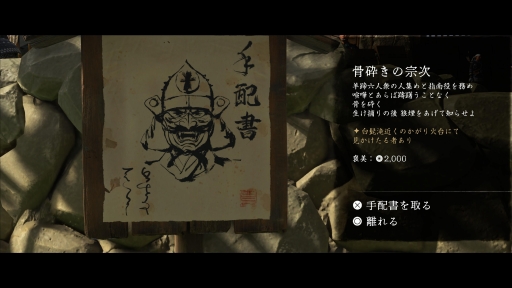

各地には「富士見屋」「富良野屋」「赤鶴屋」といった馬宿があり,そこではアイテムを取引できる「商人」,アクティビティの位置を教えてくれる「地図師」,賞金首の情報を得られる「手配書」,装備を強化できる「甲冑師」といった人々が配されている。

|

基本的にはアイテムの調達や強化は馬宿で行うが,メイン武器の強化だけは篤の生家で自ら行うことに。生家にはさまざまな思い出が残っており,かつての時代を"思い出しながら"散策してみるのも味わい深い。

|

|

|

前作をプレイした人にはおなじみ,神社のアスレチック要素も健在だ。社にたどり着くと,前作同様に護符が手に入り,様々な特殊効果で篤を強化できる。また神社の数や護符の種類は前作より大幅に増加している。

|

さらに,本作では「地蔵」というバリエーションも加わった。こちらでは技(スキル)を習得できる。地蔵は敵の拠点に設置されていることも多く,拠点を制圧するごとにひとつ技を覚えられる。経験値やレベルのような概念がなくなった代わり,地蔵を見つける度に着実に強くなれる,より分かりやすいシステムとなっている。

|

また,道中には秘湯も点在しており,湯につかり,心身を癒すと体力の最大値がアップする。

これも前作から引き継がれている要素で,つかるたびに篤だけでなく,プレイヤーもほっと一息つけるだろう。もちろん,旅を振り返るセリフも選択できる。

これらの強化要素は,敵が強く感じられるようになったら探す程度でも大丈夫。旅の途中で見かけたらチャレンジしてみるくらいでもいいし,歯応えのある戦いを楽しみたい場合はなるべく最小限に抑えてみるのもひとつの手だ。

|

剣戟に宿る新たな駆け引き――斬り合いシステムの進化

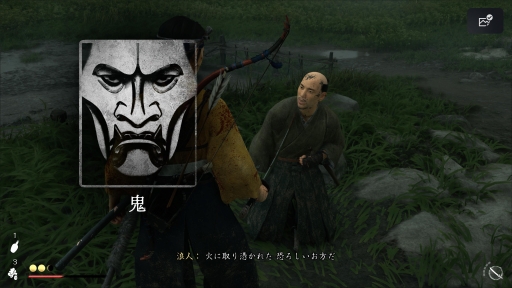

旅先では,銭を稼ぐために賞金首を追ったり,また篤自身にかけられた賞金を狙う賞金稼ぎに出くわしたりと,斬り合いが度々起こる。

また家族の仇である羊蹄六人衆の首魁・斉藤は,蝦夷を支配するべく各地で勢力を広げている。そんな蝦夷地で頼りになるのは己の剣の腕のみ……というわけで,続いては本作の戦闘のシステムについて紹介しよう。

|

|

本作の敵は前作と同じく「よろめき」ゲージが頭上に表示され,これを最大にすると敵の構えを崩し,体力を大きく奪うチャンスとなる。まずは相手の攻撃を受けないよう警戒しつつ,強打を当てて崩すことが先決となる。

|

敵の攻撃はおおまかに以下のパターンに分けられる。まず通常攻撃。これは防御ボタンを押し続けるだけで防ぐことが可能だ。

次は青く光る攻撃。こちらは防御を貫通するため,タイミングよく防御を押して発動する「受け流し」か,「回避」アクションで対応する。そして赤く光る攻撃は受け流しも無効なので,回避する必要がある。

|

ここまでは前作と同じだが,今回は「黄色」の攻撃が追加されている。これは前作の一騎打ちの要領と同じで,強打を長押ししてからタイミングよく離すことで,カウンターを狙うことが可能だ。

|

ただし,カウンターに失敗すると篤は武器を落とし,拾い直すまで窮地に陥いってしまう。回避のほうが安定して対処しやすいため,状況を見つつ,リスクとリターンを考えて判断する必要があるわけだ。

もちろん,前作のスタイルのままの一騎打ちもある。敵と戦うと覚悟を決めたなら,まずは一騎打ちで相手を何人か切り捨ててから戦いを挑むのが得策だ。

|

さらに,戦闘を有利に進めるための新たな手段も用意された。ゲームを進めていくうちに,「攻撃を受けずに倒した敵の数」に応じた「奥の手」を使えるようになるのだ。

攻撃を受けず5人倒せば,周囲の敵の戦意を奪う「怨霊の叫び」,8人倒せば周囲の数人を切り捨てられる「怨霊の型」が使えるようになり,それらをつなぐことで一方的に畳みかけることも可能となる。

|

敵を倒した数は,敵に気づかれていても,隠密を保っていても,同様にカウントされるのがポイント。腕に覚えがあれば華麗に斬り合いつつ狙っていけるし,そうでなくても隠密状態で敵を仕留め,見つかって囲まれたところで「怨霊の型」で逆転,という戦い方もできる。うまく使えば多数の敵をバッサバッサと切り捨てられるので,つねに意識しておくといいだろう。

|

そして前作の「型」に相当するのが「刀」「二刀」「大太刀」「槍」「鎖鎌」といった数々の武器。槍を持った敵は二刀で,盾を持った敵は鎖鎌で崩しやすいという「相性の概念」を引き継いでいるのだが,それとは別に間合いや動きによる戦いやすさ,戦いにくさも感じられ,新鮮な気持ちで戦うことができた。

|

羊蹄六人衆や武芸者といった「強敵」は戦いの中で複数の武器を使い分けてくるので,勝てないときは先に各地で武器やその「技」を習得してから挑むのも悪くない。

|

|

また受け流しや敵を倒すことで溜まる「気力」の仕組みも引き継いでおり,これを体力回復に使うか,特殊な技に使うかの判断はよく考えたいポイントだ。

気力消費技は敵の連続攻撃を防ぎつつ反撃できるので,対処が難しいものに合わせて使うと比較的楽に勝てる。

だが,連続攻撃に自力で対処するのも本作の楽しみ方のひとつではある。まず素早く2回受け流し,回避で避け,続けて受け流し,ワンテンポ遅らせてさらに受け流し……と,まるでリズムゲームのような具合で「見切って勝つ」と,えも言われぬ満足感がある(万人には勧めないが)。

|

怨霊(ゴースト)の宿命――ヨウテイが描く復讐と生の物語

このように「ヨウテイ」は,前作をベースにしつつも,新鮮な「切った張ったのやりとり」を楽しめるようになった。戦う相手が蒙古軍から浪人,剣豪,鎧武者に変わり,楽曲も「巨匠エンニヨ・モリコーネの影響を受けたチャンバラ時代劇風」のスタイルに変わったことで,だいぶ和風に寄った感覚がある。

ちなみに曲を手掛けるのは,ゲームファンには「AFRIKA」「KNACK」「ラチェット&クランク:パラレル・トラブル」などの曲で知られる作曲家Toma Otowaこと鋒山 亘氏だ。

|

|

前作の蒙古軍と,ジャパネスクかつ大陸感もある曲の組み合わせも斬新かつ迫力があったが,やはりどこかエキゾチックなムードが漂っていたのは否めない(弓兵がドーショー! と叫んで矢を撃ってくるとか)。

今回もウエスタン的なニュアンスが加わった時代劇であり,純粋な時代劇とは違うのだが,海外の「ニンジャ&サムライ映画」から,「木枯し紋次郎」「必殺仕事人」などに代表される70年代以降の時代劇などに近づいたように感じる。

|

篤の流浪人や渡世人のような荒々しい口調も,この世界にしっくり馴染んでいて物語に浸りやすい。とくに,強敵を斬り倒したあとの「皮肉な一言」はシビれるものがある。

|

グラフィクスもスクリーンショットを見てのとおりで,HDR対応ディスプレイで見ると,より映える「正確なライティング(照明)」が美しい。これは前作から引き継がれているものでもあり,個人的には曇り空の風景や,霧の風景がとくに見どころだと感じる。

|

|

一方で,夜の場面は青フィルターをかけて撮影した昔の映画のようなニュアンスもあり,正確なライティングと演出の嘘を巧みに使い分けてもいる。

|

というわけで「ゴースト・オブ・ヨウテイ」では,主人公や舞台を変えて前作とは違った形で日本らしさ,剣豪ものらしさが描かれている。少々ネタバレになるが,篤の家族と宿敵・斉藤の物語や言葉(方言)からは両者のルーツとなっている地域が感じられ,歴史好き,特に戦国時代好きの人にはいろいろイメージが膨らませられる描写も多い。

|

シンプルかつ痛快な復讐の物語には,どこか深みや複雑さも併せ持つところを感じさせる。

作品に興味をもったプレイヤーを満足させると同時に,「何か」を感じさせる上質なエンタテインメントに仕上がっているので,ぜひ実際にプレイして自分自身の目で評価していただければ何よりだ。

「Ghost of Tsushima」とは舞台も時代も違えど,「ゴースト」と呼ばれることになった者の物語は、どこか相通じるところもあった。時の流れの中に消えゆくもの、あるいは変わりゆくものへの「愛」を感じてほしい。

|

「Ghost of Yōtei」公式サイト

- 関連タイトル:

Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei

- この記事のURL:

キーワード

- PS5:Ghost of Yōtei

- PS5

- アクション

- RPG

- サバイバル

- ソニー・インタラクティブエンタテインメント

- プレイ人数:1人

- 戦国時代

- ライター:高橋祐介

- Sucker Punch Productions

- レビュー

- 企画記事

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions. Ghost of Yotei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

- 【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット(全7種)(封入)

- ビデオゲーム

- 発売日:2025/10/02

- 価格:¥6,850円(Amazon) / 7720円(Yahoo)