イベント

ゲームの要素を使った「『使いたくなる』体験の本質」とは。実際にビジネスの現場で実践している3社の事例が紹介されたセッションをレポート

|

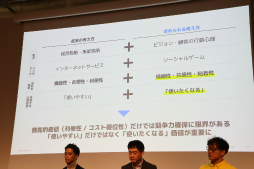

本稿では,ビジネスの現場で実際にゲーミフィケーションを活用しているキーパーソンが意見を交わしたセッション「『使いたくなる』体験の本質」をレポートする。登壇者は,以下の4名である。

・ベネッセコーポレーション 高校生プロダクト開発部 部長 石田洋輔氏

・面白法人カヤック ゲームフルチーム・リードディレクター 後藤裕之氏

・Digital Entertainment Asset(DEA) Founder & Co-CEO 山田耕三氏

・セガXD 取締役 執行役員COO 伊藤真人氏(モデレーター)

|

|

|

|

|

ベネッセ「リズダム」の事例

トークの最初のテーマ「使いたくなる体験のコア(原理)とは」では,登壇者3名がそれぞれの取り組みを披露した。石田氏は,自身が企画開発に携わったベネッセの英語学習アプリ「リズダム」を紹介。主に中高生を対象としたこのアプリは,英語学習とリズムゲームを組み合わせた内容で,英検1級・TOEICスコア900レベルに到達可能であることをセールスポイントに掲げている。

|

|

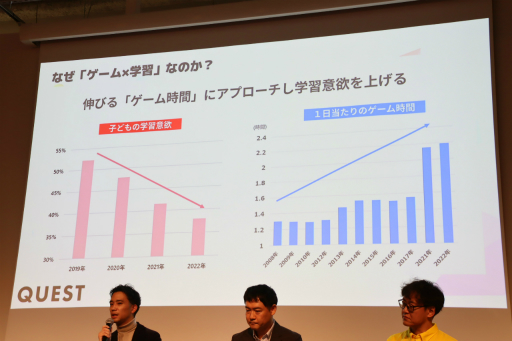

「リズダム」の企画にあたり,石田氏らが着目したのは中高生の可処分時間と可処分マインドが,ほぼゲームに費やされていたことだ。そこで中高生にヒアリングしてみたところ,スマホゲームのビジネスモデルが原因だと判明したという。

現在の一般的なスマホゲームは,基本的にプレイヤーがゲーム内の目標をクリアするまでの時間を短縮させるべく,ガチャや有料アイテムなどに課金させるモデルを採用している。

しかし,中高生の場合,課金しているのはごく少数派であり,ほとんどは時間をかけて目標達成を目指している。結果として中高生は,ほとんどの可処分時間・マインドをゲームに注ぎ込んでいたのだ。

|

そこで「リズダム」では,ゲーム内で目標を達成するために費やすお金または時間を英語学習に置き換え,勉強するほど効率的にゲームが進むという仕様を採用した。石田氏によると,そこには「ゲーム内の単純な繰り返しを2〜3時間も続けられる熱量で中高生が英語を勉強したら,すごいことになるのではないか」という期待があったという。

|

課金・時間を学習に置き換えるにあたり,工夫したポイントも紹介された。

まず学習は,やれば即結果につながるというわけではなく,結果を実感できるまでに一定の継続期間が必要となる。

そのため続けるモチベーションを保つのが難しいのだが,本アプリではキャラクターが成長するなどのスモールステップ形式で,都度プレイヤー自身の成長を感じられるようにして継続を促している。

また英語学習は,繰り返しが重要となるのだが,学習者にとってはあまり面白いとは言えない。そこで,何度も同じことを反復するリズムゲームと組み合わせることにした。

さらに反復の中で毎回同じ報酬を与えているとプレイヤーが飽きを感じるため,新たに覚えた英単語を活用したり,短時間で課題を解いたりすると少し報酬が増えるといった仕掛けを施している。

当然ながら,進行に沿って目標が少しずつ高くなる,緊張感を与えるために時間制限を設けるといった,一般的なゲームに見られる要素も含まれている。

|

※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC® is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed orapproved by ETS.

面白法人カヤック「水門アクアリウム」の事例

後藤氏は,社内で自身が率いるチーム「ゲームフル」の事例を紹介した。いずれの事例にも,プレイヤーに“自分事化させる”,すなわち当事者意識を持たせることを盛り込んでいるとのこと。

たとえば,河川などの流水を制御する水門は,現在老朽化が進んでいるのだが,異常の有無をチェックするために,実際に写真を撮影してデータを収集する必要がある。そこでIHIおよび千葉・香取市と一緒に取り組んだデジタルウォークラリー「水門アクアリウム」では,参加者がスマホで水門の写真を撮影するとアプリ内に魚を収集することができて,次第に水族館らしくなっていくという仕組みを採用した。

参加者はゲームを遊ぶ感覚でウォークラリーを始めるが,撮影した写真は実際に水門の異常チェックに活用される。つまり,自身の行動が社会の役に立っているという当事者意識を抱けるというわけである。

|

そのほか,国立研究開発法人 情報通信研究機構のWeb媒介型サイバー攻撃対策プロジェクト「WarpDrive」にて,企画開発に携わったAndroidアプリ / Chrome拡張アプリの事例も紹介された。

このアプリでは,プレイヤーがアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」に出てくる公安9課の新米捜査員であるという設定にし,単なるクイズ・テストに留まることなく,当事者意識を持たせる仕掛けを施していることが紹介された。

|

DEA「ピクトレ」の事例

山田氏は,東京電力とともに開発した参加型社会貢献コンテンツ「ピクトレ 〜ぼくとわたしの電柱合戦〜」の事例を紹介した。

このコンテンツは,プレイヤーが3チームのいずれかに所属し,位置情報をもとに指定の電柱を指定の方法で撮影すると自チームのものとなる,いわゆる陣取りゲームである。

プレイヤーが撮影したデータをもとに東京電力が電柱の異常の有無をチェックするという,「水門アクアリウム」と似た仕掛けが施されているが,報酬としてAmazonギフト券や暗号資産(DEAが運営する仮想通貨DEP)と交換できるコインが提供される点が大きく異なる。

|

東京電力パワーグリッドとしては,管轄するエリア約600万本の電柱に対して,年間数十億円規模の保守点検費用が発生している現状があり,そのコスト削減を目指してこのプロジェクトをスタートしたとのこと。削除される費用の一部は,プレイヤーに提供される報酬の原資となっている。

また,ほくでんネットワーク,NTT-MEも本コンテンツを採用しており,直近では北海道全域において,3か月間で75万本の電柱の撮影に成功したという。

本コンテンツで70万円相当の報酬を稼いだというプレイヤーも存在し,それがテレビ番組で取り上げられ一部で話題となることもあった。しかし山田氏によると,多くのプレイヤーのモチベーションは実のところそうした金銭的なインセンティブではなく,「電柱への意識の高まり」と「チームへの帰属意識」,言い換えれば当事者意識にあるそうだ。

前者に関して代表的な例は,東京電力管轄の電力柱とNTT東日本管轄の通信柱を見分けられるようになることである。またSNSなどで在住地域の停電情報が流れると今まで以上に関心を持つようになったり,自身の撮影した電柱が整備されているのを見て感動したりするようになるという。

後者の帰属意識は,たとえばメッセンジャーアプリのオープンチャットを活用し,顔を合わせたことのないチームメンバー同士が手分けして他チームの電柱を奪ったり,未着手の地域に進出したりといった事例が発生していることから読み取れるとのこと。

山田氏はこうした事例をまとめて,「最初は金銭目的だったとしても,次第に自分たちが社会に対して影響を及ぼせると感じるようになる。非常に優れた体験価値となっている」と表現した。

|

ゲーミフィケーション活用による効果

2つ目のトークテーマ「ゲーミフィケーション活用による効果」では,石田氏が「リズダム」を利用した中高生が1日あたりに取り組む問題数の平均が増加していることや,プレイするほど勉強に熱中する傾向が高まるというデータを示した。中には,1日で2000問を解く猛者もいたそうだ。

|

また本アプリはプロモーションにはあまり注力していないそうで,メッセンジャーアプリ上に「開発者会議」を設けて最大5000人の中高生から意見やリクエスト,アイデアを募っている。

ファンの力によって認知を増した結果,東京メトロとのコラボも実現し,ファンと共に育っていたコンテンツなのだそう。

|

後藤氏は,ゲームフルの手がけるゲーミフィケーションのプロジェクトでは,クライアント企業から継続率を求められることが多いことに言及した。

そのため,最初はプレイヤーに小さな目標を提示して即座に達成感を得られるようにし,徐々に大きな目標にしていく周期や壁の設定をするといったゲームの手法を活用しているという。

そうした手法の代表例はコレクション要素だが,決して万能ではなく,案件ごとのアプローチや解決したい課題についてクライアント企業と対話しつつ,相性の良いものを考える必要があるそうだ。

山田氏は「ピクトレ」に関して,日本全国に3200万本の電柱があることを指摘し,単純計算すると目標である人件費半減にはまだ至っていないことを明かした。

また,本コンテンツは,クライアント企業の発注に基づく地域でしかプレイできないという制約があることにも言及していた。

ゲーミフィケーションを具体的にどうやって実現していくのか

最後のトークテーマは,ゲーミフィケーションをどうやって実現していくのかというもの。

石田氏は「リズダム」の開発においてα版,β版と段階ごとにプレイヤーの動向や反響などを調査し,内容に反映していったことを挙げた。

|

後藤氏もまた,将来プレイヤーになり得る人たちにテストプレイしてもらい,「本当にこの内容でいいのか」を逐一確認する必要があると話す。

また,クライアント企業に具体的なコンテンツのビジョンがないケースもある。こうした場合は,抱えている課題の解決につながるアイデアを発散し,それらを収束させる過程で,社内に蓄積したノウハウから手法を決めていくとのこと。

感覚的な判断なので言語化は難しいが,後藤氏自身は「自分が使うのであれば,これがいい」という直感に従うそうだ。

山田氏は,DEAが手がけた「Eco Catcher Battle」の例を挙げた。このコンテンツは,リアルの廃棄物処理工場におけるゴミ分別を,ゲーム画面から遠隔操作で行うというもの。

先日まで開催されていた大阪万博にも出展され,体験した子どもの1人が「全パビリオン中,一番面白い」と感想を述べていたという。

この点に関して山田氏は,「ゲームは基本的にフィクションに向かうものだったが,これからの時代はゲームのUIを通して現実にどう影響を与えるかがテーマになる」とコメント。またプレイヤーにとっても,ゲームを通して現実に影響を与えることは何よりも面白いことになっているとまとめていた。

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: