イベント

リリースから5年,コミュニティと共に歩んできた「Phasmophobia」。5周年記念トークセッションにみる,その人気の根源とは

|

超自然現象の調査官となったプレイヤーたちが,心霊現象が起こる場所へと足を踏み入れ,証拠を集めて原因となっているゴーストの正体を特定していくという内容で,そのリプレイ性の高さで人気を博している。

10種類のマップと,バラエティに富んだ20種類のゴーストたち。どこに潜んでいるか分からない奴らを見つけだすために,プレイヤーは心霊現象に反応するEMFリーダーやゴーストと交信できるスピリットボックス,温度計にビデオカメラ,十字架,塩,精神安定剤といったアイテムを駆使して立ち向かっていく。それでいて,1プレイあたり10分ほどで終わる気軽さも,リリースから5年を経てなお人気を維持し続けている理由の一つだろう。

|

開発元であるKinetic GamesのDaniel Knight氏と,コミュニティマネージャーのTom Dent(トム・デント)氏が登壇したこのセッションには,このほかコンテントクリエイターのJOJOsaysbreeeさんとhydrasungさん,そしてモデレーターとしてeスポーツキャスターのParallaxStellaさんが参加。座談会形式で進行していった。

冒頭,この5年にわたりサポートしてくれたコミュニティに向けた,Kinetic Gamesからのビデオメッセージが流れるところから,このセッションはスタートした。これに200人ほどの聴衆が総立ちで拍手喝采する盛り上がりようで,部外者であるParallaxStellaさんすらも,感動で涙を拭う場面があったほどだ。

|

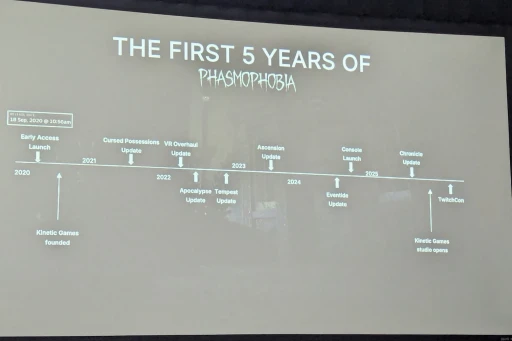

Knight氏によれば,アーリーアクセス版のリリースはちょうど5年前だが,映画「パラノーマル・アクティビティ」(2007年)などの影響を受け,開発を始めたのは10年前であるらしい。のっけからPewDiePieさんら人気ストリーマーやYouTuberらに取り上げられたことで幸先の良いスタートとなり,Dent氏らと共にKinetic Gamesを設立して本格的に始動し始めたというが,それでも2024年に入るまでは数名のチームだったそうだ。現在の開発メンバーは40人にも膨れあがっているが,これは同年にリリースしたコンシューマ機向けの開発に取り組んだからだという。

|

|

|

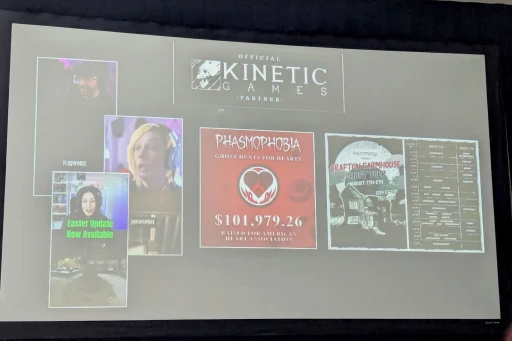

Kinetic Gamesでは,早くから「The Content Creator Program for #Phasmophobia」を展開しており,JOJOsaysbreeeさんとhydrasungさんの両名はストリーマーとしてこのプログラムに招待され,かなり初期から活動してきた。JOJOsaysbreeeさんは,今も週に一度は「Phasmophobia」のプレイ配信をしており,hydrasungさんも「ELDEN RING」にかまけながらも,週に2〜3回は配信を行っているとのことである。

Kinetic Gamesは,これを1年ほど前に「Kinetic Games Partner Program」へと発展させ,一定の視聴者を獲得しているストリーマー/動画投稿者を対象としたパートナープログラムをスタートさせている。

より参加のハードを下げ,またアップデート版へのアーリーアクセス権や,440万もの利用者がいる公式Discordチャンネルへの招待リンク,開発メンバーへの直接的なアプローチ,グッズの提携販売の機会を提供することで,多くの配信者にアピールする狙いである。英語でのコミュニケーションさえできれば,配信者の国籍やコンテンツの言語も不問なのだとか。

|

|

最近ではTwitch Dropsにも対応し,Twitchでの配信を一定時間視聴することでゲーム内アイテムを獲得できるようにするなど,配信者とファンの繋がりをさらに強固にし,コミュニティを盛り上げる施策を行っている。こうしたSNSを用いたマーケティングにおいて,Kinetic Gamesはすでに高いノウハウを蓄積しているといえよう。

なお,「Phasmophobia」のアーリーアクセスがいつ終わるのかは明らかにされていないが,2026年度内に「Horror 2.0」に移行することは,すでにアナウンス済である。これは新作というより,技術的な部分のリニューアルや,新規コンテンツの追加による大型アップデートに近いものになるようだ。

ライブサービス型のサバイバルホラーとして,“ファズモ”の人気はまだまだ衰えることなく,今後も続いていくことを予感させるセッションだった。

|

- 関連タイトル:

Phasmophobia

Phasmophobia

- 関連タイトル:

Phasmophobia

Phasmophobia

- 関連タイトル:

Phasmophobia

Phasmophobia

- この記事のURL: