レビュー

魔法の力でフィールドの環境に変化をもたらし,巨大な敵をよじ登りとどめを刺す。「Eternal Strands」という良質なアクションとの出会い

|

本作を手がけたYellow Brick Gamesは,2020年にカナダのケベックシティをベースに設立された独立系スタジオだ。「アサシンクリード」シリーズや「Watch Dogs」,「ドラゴンエイジ」シリーズなどの開発経験を持つ百戦錬磨のベテラン開発者が数多く在籍している(関連記事1 / 2)。

その経験に裏付けられた高い開発技術はデビュー作であるEternal Strandsでさっそく発揮されており,Steamレビューではリリースから現在(記事掲載の2025年2月19日時点)まで「非常に好評」をキープし,順調に高評価を集めつつある。

巨大クリーチャーによじ登って戦う「Eternal Strands」は,カナダのベテラン開発陣が贈る新作アクションアドベンチャーだ[TGS2024]

![巨大クリーチャーによじ登って戦う「Eternal Strands」は,カナダのベテラン開発陣が贈る新作アクションアドベンチャーだ[TGS2024]](/games/788/G078800/20240927095/TN/010.jpg)

東京ゲームショウ2024で公開された「Eternal Strands」のプレイアブルデモをチェックしてきた。本作は2025年第1四半期リリース予定の新作アクションアドベンチャーだ。プレイヤーは巨大クリーチャーに支配された故郷を解放するため,魔法とアクション,そして敵によじ登る機動力を駆使して戦う。

ベテラン開発者たちの新スタジオによるデビュー作に須田剛一氏が参戦!? 「Eternal Strands」の巨人と装備のコラボデザインを制作中![TGS2024]

![ベテラン開発者たちの新スタジオによるデビュー作に須田剛一氏が参戦!? 「Eternal Strands」の巨人と装備のコラボデザインを制作中![TGS2024]](/games/788/G078800/20240928004/TN/008.jpg)

ベテラン開発者を中心に設立されたゲームスタジオYellow Brick Gamesのデビュー作「Eternal Strands」に,GhMの須田剛一氏が参戦!? 友人であるJeff Skalski氏の声掛けで,敵として登場する巨人と,プレイヤーの装備のデザインをするという話だが……。

そんなEternal Strandsだが,ゲームの特徴として「巨大な敵によじ登って戦う」「周囲の環境がリアルタイムに熱や氷の影響を受ける」「ほとんどの壁や崖を(スタミナが続く限り)自由に登り降りできる」といったものがある。そしてそれらは,「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」や「ティアーズ オブ ザ キングダム」,「ワンダと巨像」といった日本のアクションゲームの影響を強く感じさせつつ,本作独特のゲーム体験を生んでいるのだ。

そんな未体験かつどこか親しみのあるゲームの仕組みが目を惹く「Eternal Strands」の魅力に迫りたい。

|

|

大厄災の真実を求め,魔術師一行は謎多き地・アンクレイヴを目指す

本作の舞台は,魔法が存在する世界・メイダ。魔法を扱うものは織師と呼ばれており,その魔法の力によって生まれた巨大都市アンクレイヴで先進的で豊かな生活を送っていた。しかし謎の大災厄・サージの発生によってアンクレイヴは自らを封印。さらに周囲の土地では戦争が勃発し,メイダ全体が大混乱に陥ってしまう。

|

|

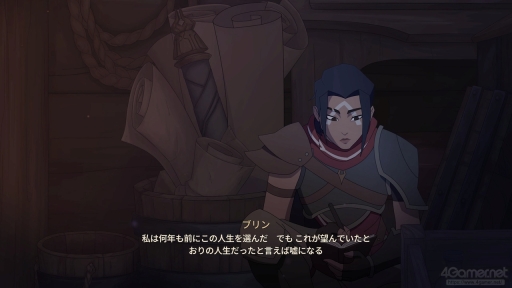

長い戦争の終結後に残ったのは,荒廃した社会と,ヴェールという障壁に阻まれて二度と立ち入れなくなったアンクレイヴ,そして社会が「サージの原因は魔法にある」という結論に達したが故の,織師への差別だった。

本作の物語は,サージの発生から半世紀ほど過ぎた時代にて幕が明ける。主人公のブリンは,差別にもめげずに織師として活動し始めた新進気鋭の魔術師だ。ブリンが斥候として一員に加わった織師の集団はその旅の途中,ヴェールに囲まれたアンクレイヴを再発見する。

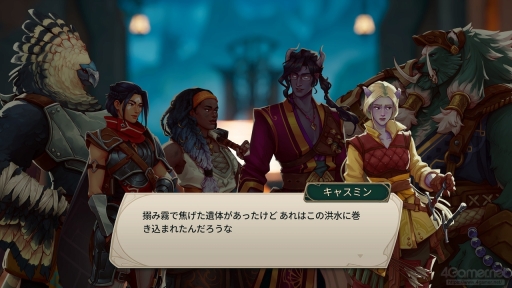

ある者はサージによって失われた遺物を,そしてある者は内部にある真実を求めるといったように,さまざまな目的をもってアンクレイヴの調査を始める旅の一行。だがその周囲には侵入者を阻むような毒霧と,巨大なモンスターが待ち構えていた。

|

|

冒頭でも触れたように,本作は三人称視点のアクションゲームだ。プレイヤーは魔術師ブリンを操り,およそ50年も隔離されていた謎多き地・アンクレイヴの内部を冒険し,さまざまな困難に立ち向かっていく。

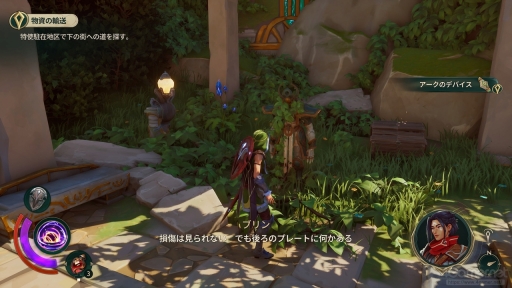

フィールドは緑豊かな丘陵地帯,水辺が広がる湿地帯,そして今はほぼ遺跡と化したかつての都市部など特色豊かなマップに分かれており,拠点を軸にワープしながら探索を続けていく。フィールドはそれぞれなかなかの広さがあり,昼夜の概念もあって拠点に戻ると時間が進む。挑むたびに気候や出現する敵が異なるなど,フィールドにさまざまな変化が訪れる。これによって探索のしがいは十分に感じられるだろう。

|

|

ゲームの基本システム自体はそれぞれのクエストを進めていくタイプだが,マップごとにクエストが用意されているのではなく,メイン(ストーリー)クエストもそれ以外も,必要な場所にそれぞれ出向いて,何かを集めたり,敵を倒したりする仕組みになっている。

またレベルや経験値などの概念はなく,敵を倒し,フィールドのオブジェクトを壊したときに入手できる素材を集め,それを元に装備をクラフトして自らを強化していく。

|

入手できる素材は,基本的にストーリーが進むと行けるようになる場所ほど,レアリティが高い物が入手できるようになっており,それが実質的なレベルアップとして機能している。つまり,物語を進める→新しいフィールドで敵が強くなる→同時に入手できる素材もレアになる→レアな素材で装備を強化/作り直すを繰り返すことでブリンが強化される……という流れだ。自分の集めた素材でブリンが目に見えて強くなっていくという実感があって,なかなか楽しい。

|

|

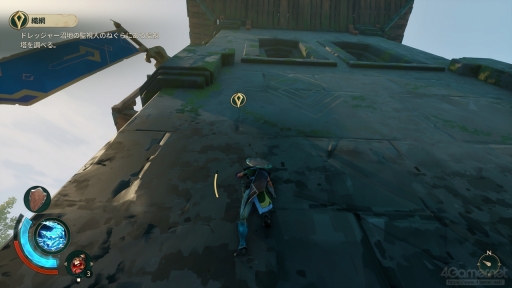

マップはどれも基本的に立体的で,最初に訪れるグリントウッド渓谷ですらかなり山あり谷ありという感じだが,ブリンは身体能力が高く,スタミナが続く限り垂直の壁ですらまったく問題なく登り続けられる。

普通にプレイするだけでは立ち入りにくい場所には,何かしらのアイテムが用意されていることもよくあるので,気が向いたらとにかくクライミングしてみるのもまた一興。寄り道すれば,レアな素材もより多く見つかるかもしれない。

|

装備の種類は,片手剣と盾,弓,両手剣,鎧やブーツなどの防具という形に分かれているが,単にレアな素材を組み合わせればいいというわけではない。武具にはそれぞれ高温と低温への耐性値や重さが設定されており,例えば熱に強い素材を複数組み合わせることで,炎への耐性が大幅に高い装備が出来上がるからだ。

|

敵の中には,自分を中心に周囲を一気に冷却させる者や,火炎弾を吐いて炎上させるタイプも少なくない。さらにマップを訪れるタイミングによっては,干ばつによってフィールド自体が高温化していたり,あるいは逆に寒冷化が起こっていたりする。そういった状況に対応するには,事前の準備として防炎や防寒を意識した装備を整える必要がある,というワケだ。

とくに強大なボスに挑むときは,相手の属性を意識した防具を整えておかないと,まず勝利はおぼつかない。ある意味で物語を進める以上に装備の新調が重要になるわけで,準備と覚悟,そしてバトルに挑む緊張感がそこにはある。

|

炎で氷塊を溶かし,氷の壁で灼熱を防ぎ,念動力で物体を叩きつける。過酷な戦いを生き抜くための魔術

前述のとおり,ブリンは織師と呼ばれる魔術師だ。武器による通常攻撃はもちろん,テレキネシスによる物体の移動や投擲,氷の壁の生成,炎の噴射など複数の魔法を操る。

これらの使用にはすべて魔力のゲージを消費するものの,回復は早く繰り返し何度も使用できるので,メインの攻撃手段になり得る。

|

これは単純に氷系の敵に炎をぶつければ弱点を突けるというだけではない。

例えば,生成した氷の壁をテレキネシスで掴んで敵にぶつける,炎の魔法と物体を引き寄せる魔法を同時に発動し,敵を火だるまにしたうえで爆発させるといった,複数を組み合わせるような芸当も可能なのだ。

これをうまく決めて複数の敵を一層できたときの爽快感はなかなかのものがある。最初は切り替えに手間取るだろうが,操作に慣れてくるとコンボを発動させるかのように連続して魔法をつなげられるようになるはずだ。

|

さらにそれらの魔法は,フィールドの環境に大きな影響を与えるものとなる。

例えば氷の塊は素早い敵の足元を凍らせて動きを止めることができれば,崖から崖へと氷の橋を架けることもできる。一面火の海のエリアであれば,安全な足場として移動に使えるわけだ。

逆に炎の魔法は,敵を火だるまにするのはもちろん,周囲の草木を焼き払う,可燃性の構造物を燃やして破壊するという使い方もできる。それらを活用した戦術で戦うのはもちろん,自分の魔法によって周囲の環境が刻一刻と変わっていくのを見るのも楽しい。

|

|

とはいえ魔法の影響は,自分自身も受ける。周囲を火の海にした後は,ブリン自身が燃えないように事前に耐火性が高い装備をしておくか,氷の魔法で壁を作るか,あるいはさっさと逃げる必要があるだろう。この辺りはプレイヤーの工夫が求められる場所だ。

|

プレイヤーを待ち受ける巨大なボスとの戦いが本作の醍醐味だ。

偉大なる敵(ゲーム的にはいわゆるエピッククラスの敵)である巨大なボスたちは,マップに入るごとにランダムで何かしらの個体が登場するようになっている。

それぞれ個体差があるが,基本的にはブリンの何倍もの大きさを誇る強大な敵だ。もちろんその体力や攻撃力は,周囲の通常敵とは比べものにならない。

|

そんな巨大なボスたちにどう挑むかというと……距離を取っての魔法の遠距離攻撃で体力を削っていくことはできるが,与えられるダメージはほんの少し。効果的な一撃を与えるには,攻撃をかわしながら接近し,巨人の身体にしがみつき,よじ登って直接攻撃を加えるわけである。

|

全身が硬い装甲に覆われていても,身体のいくつかの箇所に弱点となる箇所がある。相手によっては鎧の一部や武器などを部分的に破壊し,露呈した弱点を突きダメージを与えていく。もちろんボスも黙ってやられているわけではなく,ブリンを必死に振り落とそうとしたり,掴んで握りつぶそうとしたりしてくるので,近接戦闘はかなりの危険が伴う。

しかしなにより行動パターンを読み,振り落とそうとするボスの動きを何度もこらえてアタックする緊張感があるバトルが楽しめるわけで,さまざまなタイプの敵が出てくる巨大ボス戦は,まさにプレイ中に最も熱くなれる本作の山場だと言える。

|

|

また巨大なボスにはもうひとつ,重要な役割がある。それはブリンが操る魔法の種類を増やす,あるいは強化するための存在になっていること。ボスは普通に倒すだけでもレアな素材を落とすが,その時に特定の攻略法を実行することで,魔力の元となる糸を入手できるのだ。これをキャンプに持っていくと,ブリンの魔法をアップグレードできる。

|

だがその方法は多くの場合,お手軽とはいいがたい。例えばアークと呼ばれるゴーレム系のボスなら,特定の装甲板や体中にある複数のコアを破壊する,モンスター系なら片側の翼だけを部位破壊したり,分厚い毛皮を炎で燃やしたり……と,普通はやらないような何段階かの手順を踏む必要がある。ボスも必死に抵抗してくるので,慣れない内はかなりの激闘になるだろう。

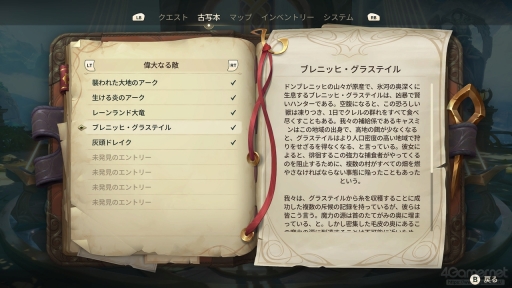

|

さらにこの攻略法はゲーム内のジャーナルで簡単に確認できるが,あくまで(作品内の)文献という形で執筆されているため,間接的な内容にとどまることもしばしば,つまり細かい部分までは分からないこともあるので,ある程度ぶっつけ本番で進める必要があり,試行錯誤も重要となる。

|

実際のところ敵によってはかなり骨が折れる戦いとなるが,試行錯誤したうえで生み出した戦術が成功したときはその達成感も大きい。さらにブリンの魔法が永続的に強化されるので,積極的に狙うほどのちのちのプレイが楽になる。見上げるほどのボスにはかなりの威圧感を覚えるだろうが,どんどんしがみついて戦っていきたいところだ。

|

「主人公が魔術師」という特徴を最大限に生かした良作。至る所に現れている,日本発のゲームの影響も印象深い

本作の敵はフィールドの各地に分散して存在しており,一か所に大量に配置されていたりはしないのだが,戦闘の難度自体はそれなりに歯ごたえがある。

というのも,必ず複数で取り囲むように襲ってきたり,透明になって遠距離攻撃を正確に当ててきたり,動きを先読みして火炎弾を発射したりと,“嫌らしい”動きをするタイプが多いのだ。

使える魔法が少ない序盤は,否が応でも剣や弓で戦うことが多くなるのだが,単純に正面から殴り合うだけのような戦い方をすると,思いの外苦戦するし,敵の一発も結構痛い。

|

| 触るとかなりのダメージを受ける「搦み霧」も,ブリンの探索を拒む要素のひとつ。ときにマップ全体に広がっていることもある |

|

| 氷の壁で作る橋は一見脆そうだが,思った以上に長持ちする。飛び越せない場所では上手く使いたい |

その一方で魔法を駆使できるようになると,グッと戦闘は楽になる。敵を中心にして火の海を作り,まとめて一気に燃やし尽くしたり,氷で動きを止めて剣でズタズタに切り裂いたりと,敵の強みを消す戦いができるようになるからだ。チュートリアルそのものは序盤しかないのだが,システムとして「魔法を最大限に活用して上手く立ち回れ」と常に感じられるような仕組みなっているのは面白い。

フィールド自体も魔法を活用して進む必要がある場面が随所に登場し,魔術師ならではの立ち回りが必要になるのも印象的だ。

|

|

冒頭で触れた,日本のアクションゲームの影響を感じる部分にもあらためて迫ってみよう。

炎や氷,引き寄せる力などでフィールドのオブジェクトを生かしながら冒険し,敵と戦う。巨大なボスを相手にその身をよじ登り最後の一撃を与える。ゼルダの伝説BotWやTotK,ワンダと巨像といったリスペクトを感じるそれらの仕組みは,もちろんただそのまま上っ面をなぞったものではない。ブリンたち織師が置かれた立場やそれゆえの過酷な戦いを見事に演出している。

また,ほとんどの場所を登れる仕組みは探索と素材収集に,敵によじ登って部分的に破壊する仕組みは魔法の強化にそれぞれつながっているように,ゲームを進めるうえで必要なことに,きちんとまとまりのある形で組み込まれているのは見事だと感じた。

|

本作はオープンワールドではなく,個別に分かれたフィールドになっているため,「広大な世界を自由に旅して回りたい」というタイプのゲーマーには若干物足りないかもしれない。また独自の世界観はかなり完成度が高く作り込まれていると感じるが,その一方で序盤は状況が把握できず,結構置いてけぼりになる感じを受ける。

補完するテキストを読まないと理解が進みにくい状況から,ゲームの序盤は“(自分が)何をしているのかよく分からない点”は少し気になった。またこれは個人的な希望に近いが,インベントリも最初からもう少し大きい方が,素材集めもはかどるだろうなと思う。

|

と,気になるところはありつつ全体的な完成度はかなりのもので,フィジックス(物理演算)で動くキャラクターのアクションには驚かされる。このあたりはベテラン開発者たちの腕を感じられるなというところで,演出やグラフィックス,時折挟まるアニメーションのクオリティも高い。日本語ローカライズは,一人称が微妙に安定していないといった一部気になるところはあるものの,自社パブリッシングタイトルとして良質な部類に入ると思う。

ひとつの戦いを終えて拠点に戻っても,もっと素材を集めたい,気になったあの場所に登ってみたい,攻略に失敗したボスの糸を今度こそ引き抜きたい……などなど,ついついもう一回探索に出たくなる要素が詰まっている。

そんな,しっかりと作り込まれたコアなゲームの要素もありながら繰り返し遊べるような手触り感も魅力のEternal Strands。国内ではまだまだ有名な作品とはいいがたいが,良質なアクションゲームとの出会いを求めているゲーマーにプレイしてほしい一作だ。

|

「Eternal Strands」公式サイト

- 関連タイトル:

Eternal Strands

Eternal Strands

- 関連タイトル:

Eternal Strands

Eternal Strands

- 関連タイトル:

Eternal Strands

Eternal Strands

- この記事のURL:

キーワード

- PC:Eternal Strands

- PC

- アクション

- アドベンチャー

- Yellow Brick Games

- Yellow Brick Games

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- PS5:Eternal Strands

- PS5

- IARC汎用レーティング 12歳以上

- Xbox Series X|S:Eternal Strands

- Xbox Series X|S

- レビュー

- 企画記事

- ライター:津雲回転

(C)2024 Yellow Brick Games, Inc. Eternal Strands is a trademark of Yellow Brick Games, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

(C)2024 Yellow Brick Games, Inc. Eternal Strands is a trademark of Yellow Brick Games, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

(C)2024 Yellow Brick Games, Inc. Eternal Strands is a trademark of Yellow Brick Games, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.