イベント

「東京ゲームダンジョン10」レポート(前編)。インディー? 同人? 小規模開発? ――ここでは区別なんて要らないと思う

|

出展の審査なしで誰でも参加できるオープンなイベントとして知られる本イベントだが,遊ぶ側にとっても快適さが保たれている。ゲームを「見せる」「遊ぶ」「語る」人たちが一堂に会する――ゲムダンは今回もそんな場だった。

|

前回に引き続き,会場は2フロア構成。出展数は過去最大級の300近くに達し,全体の雰囲気はゲーム文化祭といったところ。試遊台の前では開発者とプレイヤーがフラットに会話を交わし,リリース直後の新作から試作段階のプロトタイプまで,多様な作品が並んでいた。

「日常コズミックホラー」という文言が気になり遊んでみた,Sketchy Ceviche(@SketchyCeviche)の「エル・ボレテーロ 〜チケットマン〜」。宇宙バスのチケットマンが,散らばった乗客を集めていく。宇宙的恐怖? |

記念すべき10回目ということで,何か特別な趣向でも入れようかと思ったのだが,前回の記事でだいぶ変化球を投げたので,今回はあえて素直な構成としたい。

イベントで見つけて気に入った作品,驚かされた作品,「こんなのがあったよ」と伝えたくなった作品を,いつものように紹介しよう。

もっとも,クセ強なタイトルを選びがちなのは筆者のサガである。

「東京ゲームダンジョン9」レポート(前編)。ゲムダンから持ち帰った秘宝(ゲーム)と共に,ダンジョン探索の心得もお伝えしよう

インディーゲームの展示会「東京ゲームダンジョン9」が,2025年8月3日に東京・都立産業貿易センター浜松町館で開催された。今回も前編と後編の2回にわたって,会場で見かけた素敵なゲームたちを紹介していこう。

「東京ゲームダンジョン9」レポート(後編)。インディーゲームならではの尖った,そして“濃いめ”な作品を紹介

インディーゲーム展示会「東京ゲームダンジョン」も今回で9回目。レポートの後編では,あの「ポリビアス」をテーマにした作品や,プレイ前の“利用規約に同意”もゲームにした作品など,ちょっと濃いめのタイトルを紹介していく。

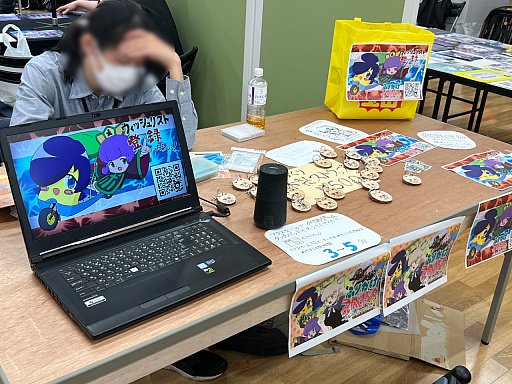

ついにSteamでの正式リリースを果たした「でびるコネクショん」「イカスミポーション」。ご本人たちはこれで卒業かと思っていたらしいが,東京ゲームダンジョンはリリース後も出展できるということで参加したようである |

|

さて前置きはこのあたりで。フロアを巡り,ダンジョンの深奥へ――今回も何かが待っているはずだ。

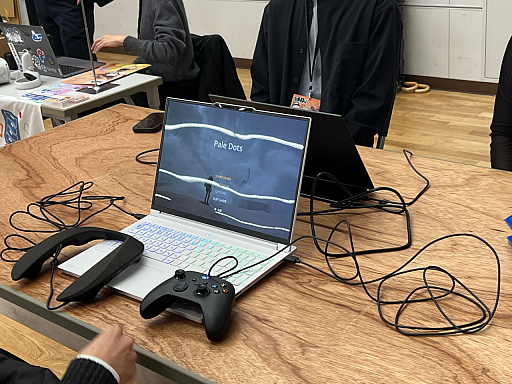

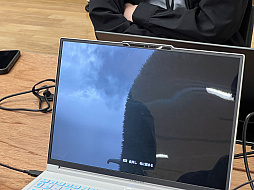

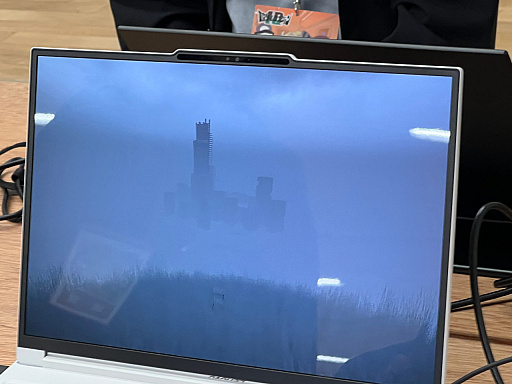

Pale Dots

出展者:KOTAKE CREATE |

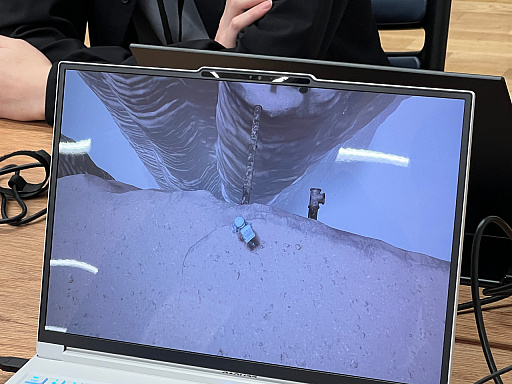

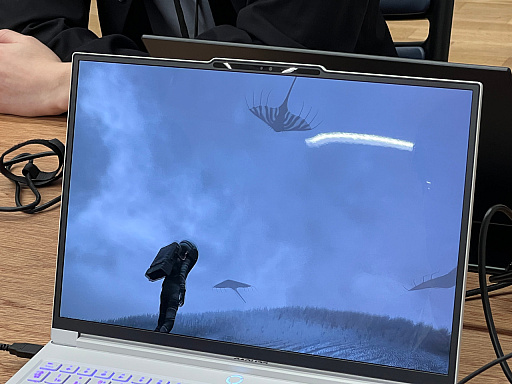

未知の惑星に不時着し,そこに潜む巨大な脅威と遭遇する――。「Pale Dots(ペイル・ドッツ)」は,そんなシチュエーションを描く3Dプラットフォーマーだ。舞台となる荒野は,見渡す限り何もないように見えて,電柱や錆びた下水管,ロープなどが点在し,どこか文明の残滓を感じさせる。

|

手がけたのは「8番出口」でおなじみのKOTAKE氏。ただ興味深いのは,こちらの「Pale Dots」(旧題「STRANGE SHADOW」)のほうが先に開発を始めていたゲームだということ。開発が長期化し,その息継ぎのように制作した「8番出口」が大ヒットしたわけで,人の運命というものはわからないものである。

「8番出口」の作者コタケ氏が開発を振り返るセッションをレポート。短編ゲームはゴールを決めて自問自答すること,遊びを絞り込むことが大切[IDC2024]

![「8番出口」の作者コタケ氏が開発を振り返るセッションをレポート。短編ゲームはゴールを決めて自問自答すること,遊びを絞り込むことが大切[IDC2024]](/games/751/G075133/20241203035/TN/028.jpg)

2024年11月30日にインディーゲームに関する知見やノウハウを共有するイベント「Indie Developers Conference 2024」が開催された。本稿ではその中で行われた講演のひとつ,「8番出口」の作者コタケ氏による「8番出口開発振り返り 短編ゲームを作るには」のレポートをお伝えしよう。

その題名からは,ボイジャー1号が約60億キロ離れたところから撮影した地球の写真に対し,天文学者でありSF作家のカール・セーガンが言及した"Pale Blue Dot"へのオマージュを感じさせる。遠く離れた未知の世界──というニュアンスをこめた命名だろうか。もっとも,KOTAKE氏はその質問には直接答えてはくれなかったが。

操作チュートリアルの演出も印象的だ。「走る」ボタンの説明が表示され,実際に走ってみた瞬間,強烈な風が吹きつけてくる。そのまま風に押し流されて崖から落ちそうになり,思わず息を飲む。そんな筆者の様子を見てコタケ氏はわずかに表情を変えた。

「……意図通りの反応でしたか?」と尋ねると,「はは,そうですね」と笑みを浮かべていた。

|

荒野を歩き,進むべき道を探す体験も本作の醍醐味。すぐに迷ってしまうが,歩ける範囲をくまなく歩き,あちこちにカメラを向けると,やがて気になる道がおのずと見えてくる。

|

時には勘違いや操作ミスで落下死することもあるだろう。だが,その絶妙な“誘導しすぎない誘導”こそ,本作が大事にする哲学のようだ。

氏によれば,今回の作品で味わってもらいたい感覚は,「巨大なものの脅威」「不時着した星であてもなくさまよう感覚」とのこと。また「今回のデモでは崖のロープを登らせていますが,これは本来やりたいことではないんです」とも語る。

|

「理想としては,プレイヤーがどうすればこのロープを使って崖を登れるのか,考えて,試し,気づかせたい」という。

なるほど,“Pale Blue Dot”である。広大な暗闇の中に浮かぶ,かすかな光を見出だし,そこに意味を見つけるのはプレイヤー自身だ。そしてその行為こそが,氏が考える「ゲームを遊ぶ楽しさ」なのかもしれない。

|

|

デモ版は,巨大なエイの背中に掴まりつつ,彼方に見える巨大な建造物に近づいていく──という場面で終了。なんともいいところで終わってしまった。さすがは氏の演出手腕といったところだが,作品の正式リリースまではもうしばらくかかる見込みだそうだ。

|

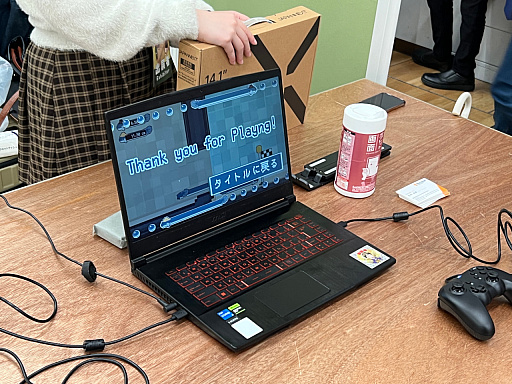

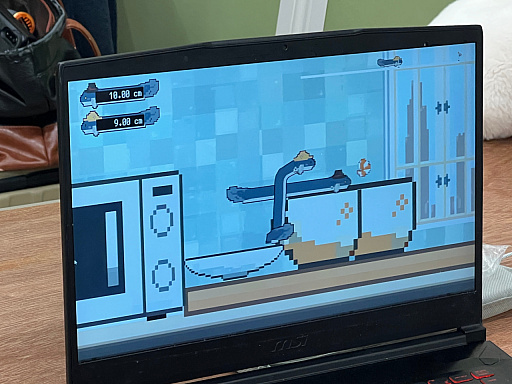

ヌルトモ

出展団体名:ウナジー |

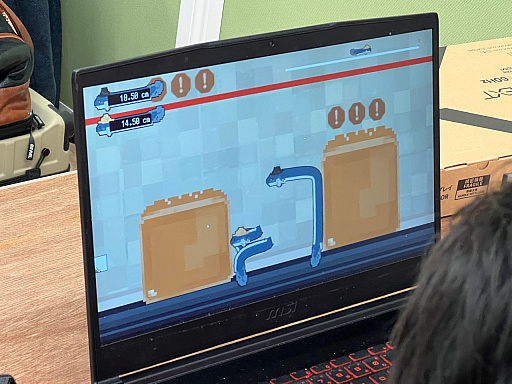

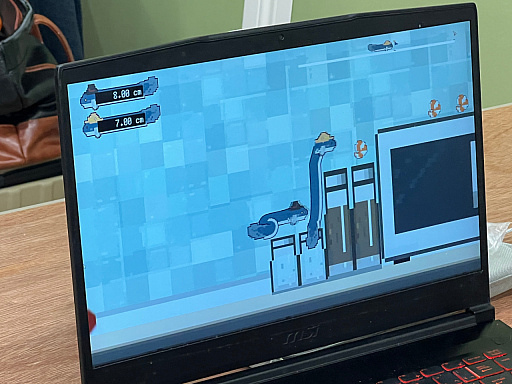

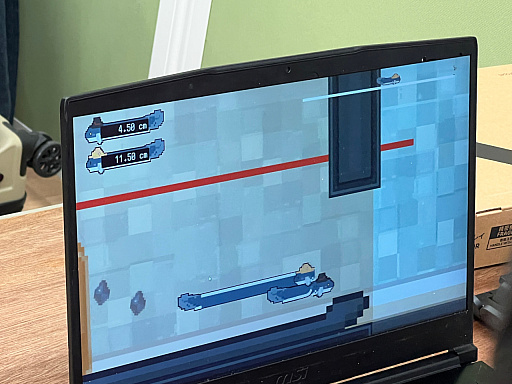

舞台はのどかなキッチン。料理されそうになった2尾のウナギが協力して脱出を目指す,協力専用アクションゲーム「ヌルトモ」。タイトルからして,微妙に気持ち悪いような,でも楽しそうなギリギリのラインで,不思議と惹かれてしまうものがある。

|

ステージでは,包丁,抽象的な障害物,赤外線警報(?)と,さまざまな危険が待ち受けている。触れてしまったら,たちまちかば焼きのピンチだ。

|

2匹のウナギは,エビを食べることで体長が伸びていく。長くなるほど隙間を越えたり,段差を登ったりできるが,そのぶん障害物にも引っかかりやすくなる。当然コントロールも困難に。

伸びすぎたときは「排泄」することで体長を短くできるが,この排泄物もまた,エビと同様に体を長くする“栄養源”になるという。この仕組みで長さをシェアすることも可能だ。まあ便利だが,ちょっと躊躇してしまうのも確か(笑)。

|

ウナギの体は上と左右にしか曲げられず,下方向への移動は落下のみというのもポイント。さらに協力相手の勢いでグイッと押し動かされることもあり,これで助けてもらえることもあれば,事故や笑いも絶えない。

|

会場では作者のウナジー氏と一緒に協力プレイを体験したのだが,ミスが重なるうちに氏も筆者も大騒ぎ。連鎖的に失敗し,笑い転げながらリトライする時間はまさに「ヌルっと楽しい」ひと時だった。当日,氏と「ヌルトモ」になった人はけっこういるのでは?

現在は試作段階だが,商業化も視野に入れているとのこと。どんな形で世に「脱走」するのかが今から楽しみだ。

|

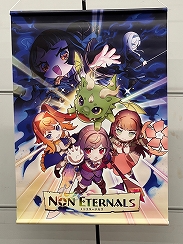

Non Eternals

出展団体名:asiram works |

|

操作盤構築コマンドアクションRPG「Non Eternals」。本作はスキルコマンドをHPバーなどのUIに隣接させると,そのスキルが強化されるという独特の仕組みを持つ。

|

たとえばコマンドをHPバーに隣接させれば回復効果が付き,SPゲージに寄せればリキャストが早くなるなど,配置の工夫しだいで“理論的な最適解”を追求できる。

|

だが,その配置が複雑になるほど,操作性はみるみる悪化していく。操作しにくくて強いか,扱いやすくて安定か――そのジレンマの中で,プレイヤーの個性まで浮かび上がってくるのが面白いところだ。

|

また物語もひと味違う。舞台はファンタジー世界ながら,そこにはインディーゲーム開発者のような存在が多数登場する。騎士業(?)の傍らでゲームを作るキャラなどがおり,彼らの作品が“エタり”(未完のまま放置)かけたとき,漏れ出した闇がモンスターとなって現れるという。

|

作者のasiram氏(@asiramasiram)は,「エタった作者がモンスターになるわけではないです!」と念のため補足してくれた。

うーん,これはエタい。じゃなくてメタい。

|

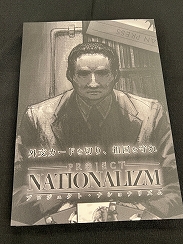

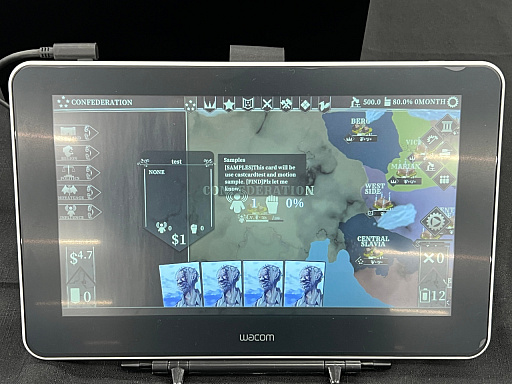

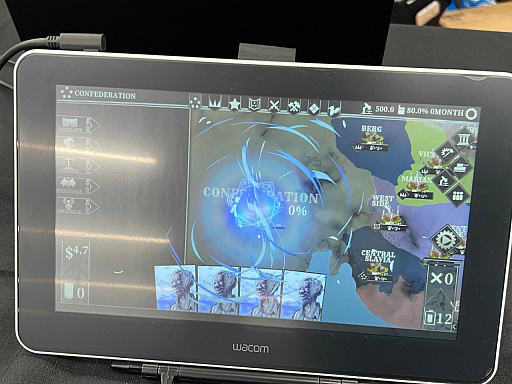

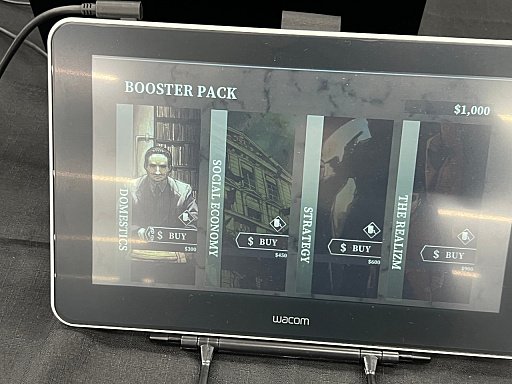

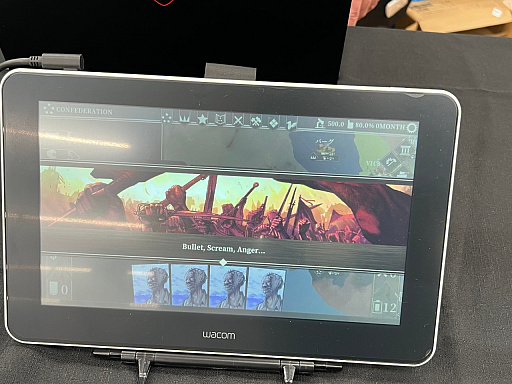

PROJECT NATIONALIZM

出展団体名:Kaeru-san Games |

|

外交カードを駆使し,国際情勢の中で生き延びる戦略シミュレーション「PROJECT NATIONALIZM」。作者のんちゃ氏(@non_non_cha)の前作である「百年王国」とはがらりと雰囲気が変わり,今作では大国と大国の狭間で翻弄される“小国の悲哀”がテーマだ。

|

そんな題材で楽しいの? と思うかもしれないが,むしろギリギリの折衝や資金繰りは「楽しくなってきやがったぜ」と気分が上がるもの(現実世界では勘弁だが)。うまく仕上がれば楽しい作品になりそうだ。

|

プレイヤーは小国の指導者として,ターンごとに行政や外交を行うための「カード」と,それを使うための「予算」を受け取る。予算を配分し,カードを駆使して他国を翻弄,自国の繁栄を目指すこととなる。

カードを他国に使えば「影響力」を得られ,影響力によってさらなるカードの入手や,政治的干渉が可能になる。もちろん,カードデッキの組み換えも自由だ。

|

飢饉,革命,戦争,そしてガンジーの来訪(!)といったイベントも発生し,それらに対処するのもまたカード次第。外交ボードゲーム「ディプロマシー」の影響もあるというが,カード&デッキ構築によるランダム性とリプレイ性を備え,遊びやすい仕上がりを目指しているとのこと。

|

当日は残念ながらデモ版が間に合わず,映像のみの出展だったが,期待を込めて紹介してみた。

複数ゲームによるスタンプラリーにも協力していた |

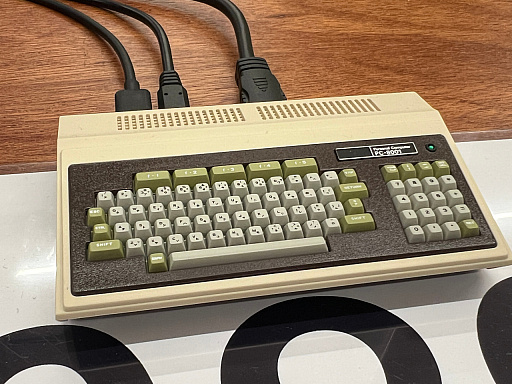

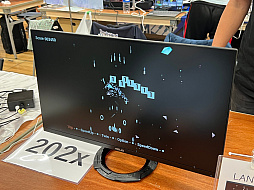

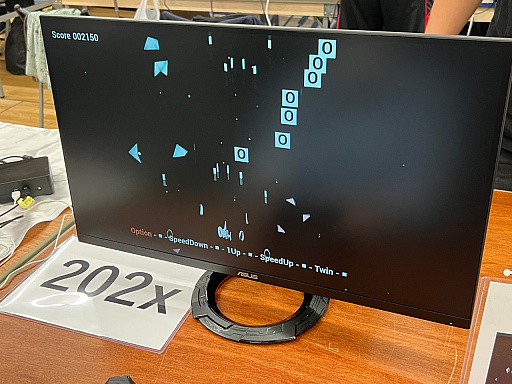

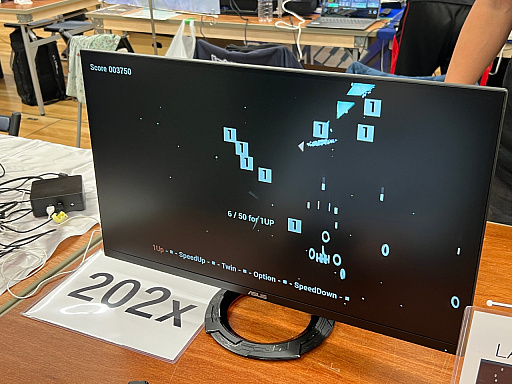

LANDNAX 1989 & 202x

出展団体名:エンタフリップ |

伝説のホビーパソコンNEC PC-8001を1/4サイズで再現した「PasocomMini PC-8001」は,同PCのプログラムをそのまま動かせるアイテムである。

|

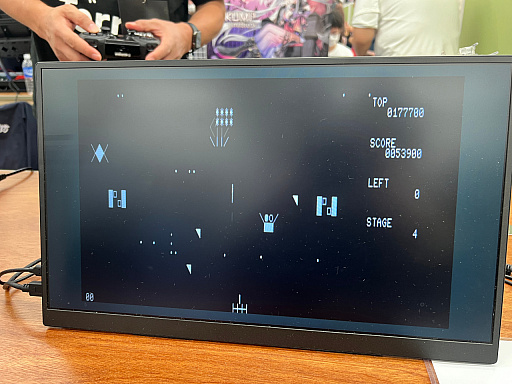

こちらを活用したなんともエモい展示があった。1989年に制作されたシューティング「LANDNAX」と,それをアンリアルエンジンでセルフリメイクした「LANDNAX 202X」が,36年の時を超えて同時出展されていたのである。

|

|

ゲーム性はどちらも共通で,高速展開とパワーアップが重要なプレイ感は,どことなく「ザナック」を思わせる。画面上に出現するパワーアップアイテムは,プレイヤーのボタン入力でスピードアップ→ツイン砲→オプション→1UPアイテムと順に変化させることが可能。そんな独特のシステムを制御する感覚も面白い。

|

ただし描画速度の違いにより,PC-8001版は敵弾を見失いやすいという難しさもあった。しかし筆者の横でプレイしていた,いかにも「古参のエース」といった風情の人物は,PC-8001版をいともたやすくクリアしていく。流石である……。

弾の未来位置が「見えて」いるのだろう |

作者のm sum氏(@sonicdaw)によれば,「PasocomMini PC-8001で当時のゲームが動き,プレイしてくれる人がいたことも嬉しく,セルフリメイクまでしてしまった」らしい。

|

今も昔も変わらない「作りたいものを作る」という精神

「LANDNAX」が生まれた1989年当時,「インディーゲーム」という言葉はまだ一般的ではなく,同人ソフトや投稿作品と呼ばれていたはずだ。だが,その根底にある「作りたいものを作る」という精神は,今もまったく変わっていない。

X68000をミニサイズで再現した「X68000 Z」で展示されていた,おふじ氏(@a_ofuji)の新作「お手軽クエスト」。こちらもそんな時代の感覚が漂う |

インディー,同人,小規模開発――呼び方はいろいろあるが,今やその境界はほとんど意味をなさないのかもしれない。個人が,チームが,自分たちの表現を信じて作り続けている。その結果として,いま目の前にあるゲームたちが生まれているだけの話である。

よんとんトマチン氏(@4t_tomatine)の「ふりかけ☆スペイシーOVA ベトナム・カンボジア・タイ・フィリピン編 」。おなじみの面々が東南アジアで難民になるらしい |

さて,続く後編のテーマは「毒」。ベノムである。いや,すべてが毒というわけではないのだが,なぜか毒気のある作品が集まってしまった。どうぞお楽しみに。

- 関連タイトル:

展示会/見本市

展示会/見本市 - この記事のURL: