インタビュー

「DEATH STRANDING 2」の“創造”の現場で見たこと,聞いたこと――小島監督&開発メンバーのインタビューとスタジオツアーレポート

|

国内外のメディアを招いた同イベントでは,6月26日の発売が近づく「DEATH STRANDING 2」の先行試遊を中心に,スタジオツアーや開発スタッフによるトークセッションなどがブートキャンプかのようなプログラムで展開され,世界中の記者たちがデスストおよびコジプロに深く触れる機会となった。

4Gamerも本イベントに参加し,ゲームプレイと制作陣へのインタビューでシリーズ最新作と作品に込められたモノにがっつりと触れてきたので,その内容をお届けしよう。

本稿ではイベント3日目の4月24日に行われた制作チームのトークセッションと,最終日の4月25日に実施された小島秀夫氏のグループインタビューの模様を,スタジオツアーのフォトレポートとともにお届けする。こちら(リンク)のプレイレポートと合わせてチェックしてほしい。

|

目次

コジマプロダクション 制作チーム トークセッション

小島秀夫氏 グループインタビュー

写真でお届けするコジマプロダクション スタジオツアー

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」公式サイト

「コジマプロダクション」公式サイト

[プレイレポート]「DEATH STRANDING 2」を“世界最速”で体験――運ぶ旅の変わらない楽しさ,環境の変化と選択の自由で描く新たな物語

![[プレイレポート]「DEATH STRANDING 2」を“世界最速”で体験――運ぶ旅の変わらない楽しさ,環境の変化と選択の自由で描く新たな物語](/games/673/G067389/20250502075/TN/030.jpg)

前作と変わらない“運ぶ旅”の楽しさに自由と戦略の選択が重なり,デスストの世界は静かに,そしてダイナミックに新たな広がりを見せる。「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のメディア向けイベントでの先行試遊レポートをとおして,ゲームの魅力と“変わらないところ,進化したところ”をお伝えしよう。

コジマプロダクション 制作チーム トークセッション

新川洋司氏

アートディレクター,キャラクター&メカデザイン

吉池博明氏

リードレベルデザイナー

内田貴之氏

テクニカルアートディレクター,リードエンバイロメントアーティスト

酒本海旗男氏

チーフテクノロジーオフィサー,テクニカルディレクター

――基本的には前作を踏襲した地続きのゲーム性で,そこに細かな部分での調整や進化が感じられました。今回はどのような狙いでシステムを構築したのでしょうか。

吉池博明氏:

「DEATH STRANDING」のゲームデザインの中心に「地形や天候,敵といった困難にいかに対処し,安全に荷物を運ぶか」がありますが,今回はさらに小島監督からの「戦闘を強化したい」という要望を受けてシステム全体を見直しました。

そこで我々は,ユーザーの皆さんの反応なども考慮しながらルート選択の楽しさに注力することにしました。前作では敵などの脅威をいかに避けるかが基本でしたが,本作ではその「異なるルートを探して回避する」に「ステルスで潜り抜ける」「戦闘で突破する」を加えた3つのアプローチからプレイヤー自身が選べるように設計しています。

|

この“選択”の自由度は,ルートだけでなく,装備のカスタマイズや見た目の変更などにも反映されています。つまり,「自分がどんなふうに荷物を届けるか」をプレイヤーが計画する楽しさを大事にしています。

ゲームを始めると,自然現象や昼夜の変化,思いがけないアクシデントが次々と起こります。「行こうと思っていた場所に行けなくなった」「スタミナやライフが足りない」といった事態に直面したとき,持っているツールやスキル,さらにはソーシャル・ストランド・システム(SSS)によるほかのプレイヤーからの支援といった手段なかから,どう切り抜けるかを判断する必要があります。

そうした一連の選択と対応を積み重ね,目的地を目指していく。そのプロセスが楽しめるようなシステムを構築しました。

|

――自然現象とそれがそれがもたらす地形変化によるプレイ体験が前作からの大きな変化かと思います。レベルデザインにはどのような工夫や挑戦がありましたか。

吉池博明氏:

いまお話したように,本作には「選択が楽しいゲームにしよう」というコンセプトがあり,そのなかでも環境が動的に変化していくことは非常に重要な要素ととらえていました。

たとえば,Time of day(昼夜の変化)もその一環ですし,自然災害のような突発的なイベントも,「とにかくいろんなことが起きるゲームにしたい」という考えが開発当初からありました。

開発においては,私たちのように「こうしたい」と提案する側よりも,実際にそれを形にする現場のほうがはるかに大変だったと思います。それでもいろいろとお願いして,チームがそれに応えてくれたことで,実現できた要素がたくさんあります。

たとえば「増水」は,1作目の頃から取り入れたいと思っていた要素の一つでした。今回も最初は技術的に難しいとされ,一度は見送られかけたのですが,そこから実現に向けて動いてもらえたことで実装できた部分です。

「砂嵐」もですね。当初は,特定のエリアに入ると視界がフォグで曇るだけという演出になっていたのですが,それではプレイ体験として物足りない。“動いてやってくる砂嵐に巻き込まれるかもしれない”という,もっと緊張感のある体験を目指したいと提案しました。監督もそのアイデアに共感してくれて。

最初は実装が難しいと言われていたのですが,「それくらいならやってみよう」と取り組んでくれました。最終的に,砂嵐が発生し,移動し,やがて消えていくというリアルな演出が完成しました。ゲーム冒頭に砂嵐に巻き込まれる場所がありますが,ここもプレイヤー次第でうまく避けられるんです。

|

このように,現実に近い環境変化を取り入れることで,プレイヤーごとに異なる体験が生まれるようなレベルデザインを目指し,それを実現することができました。

その結果,プレイヤー自身の「こんなきれいな風景を見たよ」とか「こんなことが起きた」といった,印象的なシーンが自然と生まれてくるのではないかと思います。開発者としては,そうした瞬間をフォトモードで残したりそれをSNSや友人との会話で共有して楽しんでもらえるとうれしいですね。

|

――前作以上に起伏のある複雑な地形も多いですが,プレイヤーが程よく迷いながら自分なりの解決を見つけられるような動線を感じました。プレイしやすさの点で,どのような点に注力しましたか。

吉池博明氏:

これは,どちらかというとテストプレイを担当してくれた人たちの頑張りがすごく大きかったという印象ですね。

もちろん最初にしっかり計算して設計してはいるんですが,実際にプレイしてもらうなかで「あれが分かりづらい」「ここが引っかかる」といった声をたくさん挙げてもらい,それを一つひとつ丁寧に潰していった結果として,今の形に落ち着いていたという感じです。

それに関する今回こだわった点の一つが,地域ごとの細かい設定,「各地域にいるキャラクターたちをもっと深掘りしよう」という部分です。

すべての要素にそれが直接反映されているわけではありませんが,各地の地域性を考え,「この土地で“デス・ストランディング”の現象に巻き込まれたら,どんな困りごとが生まれるのか」「彼らは何をサムに求めるのか」とそこで暮らす人たちを想像しながらミッションや任務の内容を組み立てていきました。

サムが「なぜこの仕事を引き受けるのか」「何のために動くのか」という動機づけの部分をしっかりと設計することで,プレイヤーも自然にその行動の意味を感じ取れるようにしたい。レベルデザインへのこだわりには,そうした背景づけや文脈を含めたものがあります。

――操作やアクションが前作よりも細やかに作られていて,プレイしやすく感じました。細部の調整はどのように意識したのでしょうか。

吉池博明氏:

細かな操作系やアクションについては,プレイヤーまわりを担当するチームのメンバーがとくに苦労して取り組んだ部分です。UIも含めて,「いかにプレイしやすく,それでいてゲーム体験としてのリアリティを損なわないか」を追求するなかで,非常に繊細な調整が求められました。

本作では,戦闘におけるレスポンスの良さと,“荷物を運ぶ”というリアル寄りのゲーム性という2つを両立させる必要がありました。この2つを両立させるというのは本当に難しい作業で,チーム内で何度もすったもんだのやりとりを重ねながら今の形へとチューニングしていきましたね。

|

その一例が,「バックパックを下ろせる仕様」の追加です。これは,小島監督からの「戦闘やステルスに特化したプレイアクションも入れたい」という要望を受けて導入されたもので,荷物の影響を一時的に回避し,より身軽な状態で行動できるようにするための仕組みです。

もちろん,荷物をおろしたことを忘れてしまうと大変です(笑)。それもあって,「忘れそうで恐いから使わない」というプレイヤーもいるかもしれません。

とはいえ,本作はもともとプレイスタイルの幅を大切にしていて,何を選ぶかはプレイヤー次第というゲームデザインになっています。このバックパックの仕様も,そうした考え方に沿ったもので,こだわって丁寧に作り込んだ要素の一つですね。

――センサーやボタン配置が前作と一部変わっていますが,変更の理由を教えてください。

吉池博明氏:

これは「戦闘を強化したい」という要望に合わせてゲームデザインが変化したからですね。その結果として,操作に最適なキーアサインに調整したという流れです。

――DHVマゼランをはじめ,前作にはなかったメカやガジェット,個性豊かなキャラクターやクリーチャーが数多く登場します。こうしたデザインはどのようなコンセプトで生まれたのでしょうか。また,小島監督からはどのようなイメージが共有されていましたか。

新川洋司氏:

毎回のことですが,「これまでにない新しいものを作ってほしい」というオーダーは常にあります。そのうえで,“見ためとして何をどう新しくできるか”という点が,今回もとても難しい課題でした。

といっても見ためだけを考えるのではなく,作品や物語の背景にあるものを意識しながらデザインしていきます。たとえば本作は「ゴーストメック」という機械的なクリーチャーが出てきますが,それは作中の「なぜこういう形をしているのか」「どんな背景があってこの姿になっているのか」といった設定を含めてデザインをしています。

|

マゼラン号に関しては,1作目のころにも「巨大なトレーラーに乗って移動する」というアイデアが一度検討されたことがあったんです。そこでできなかったことをやろうと。それを今回のストーリーやゲームデザインを考慮して「タール潜航艇」という形であらためて形にしました。

デザインにあたっては,プレイヤーがインタラクトしたときにどう返ってくるか,どう感じるか。「現実にこういう乗り物があったらどうか」ではなく「ゲームのなかでどう動かすとリアルに見えるか」という点を重視しています。これはコンセプトデザインをするうえで常に心がけていることですね。

|

――DHVマゼランのデザインのポイントを詳しく教えてください。

新川洋司氏:

最初に「タール潜航艇を描いてほしい」というオーダーがあり,潜水艦のようなイメージからいくつかラフを描きました。そのなかの1つがこれ(完成版)に近いもので,それをベースにデザインを進めました。

船というのは構造的にどうしても“硬さ”を感じさせるものですが,後部に取りつけた四角い箱状のユニットが動くことで,動きや表情を持たせられましたね。これはもともとBTを捕獲・格納するためのカーゴみたいな設定があって,開閉してクレーンで釣ったBTを取り込むみたいなイメージでデザインしたものです。

このユニットが動くことで,単なる船にとどまらない表情やアクションを表現できましたね。トレイラーに敵の巨人と合体するシーンがありますが,そこでそれらの動きがしっかりと機能していて,よかったなと。

敵の巨人と合体するシーンもですが,ああいった要素はゲームの制作過程で加わっていきました。偶然なのか必然なのか分からないですが,そうやって爆誕した“キャラクター”というか,ちょっと不思議なデザインにできたかなと思います。

――前作に引き続き,武器のデザインが非常に個性的ですが,何かこだわりのようなものはありますか。

新川洋司氏:

これは前作から引き続きという部分ですが,「DEATH STRANDING」は“荷物を運ぶ”ゲームなので,武器も荷物の一部として扱う必要があるという前提があります。

そのため,武器は折りたたむことで箱型の荷物になるように設計されています。ここはコンセプトアーティストがリアルな武器構造にこだわり,機構的にもほぼほぼ現実で成立しうる構造に仕上げてくれています。

CGではどうしても容積や形状を“ウソ”でごまかしがちですが,本作では破綻のない,実在感のある折りたたみ構造を成立させることにこだわりましたね。

|

――とくに印象的だったのが,フラジャイルの“手のひらマスク”です。これはどのようなイメージでデザインしたのでしょうか。

新川洋司氏:

このデザインは,小島監督からの唐突なオーダーがきっかけでした。コロナ禍でリモートが中心だった時期,ある日突然,メールかiPhoneのメッセージで「フラジャイルに“手”をつけたい」というメッセージが届いたんです。最初は意味が分からなかったですね(笑)。

それで聞いてみたら「(スーツの)首につけたい」という話で。「フラジャイル・エクスプレス」の手の骨モチーフのマークがありますが,最初はその柄を装飾的に取り入れればいいのかなと思ってデザインしたんです。でも監督から「違う!」と(笑)。そのあと監督が描いたイメージスケッチがメッセージで届いて,その絵を元にデザインとして落とし込んだのが手のひらマスクですね。

小島監督の発想は毎回,斜め上をいくところがあります。それをどう理解し,咀嚼してデザインに落とし込むかはいつも難しいのですが,面白い作業でもあります。

|

――本作に登場する成長したルーがとにかく可愛らしいです。キャラクターデザインでこだわったポイントを教えてください。

新川洋司氏:

ルーの可愛さは,キャラクターモデルやモーション,フェイシャル表現など,細部にわたるこだわりの積み重ねによって実現しています。

ほかのキャラクターは実在の俳優をスキャンしてモデル化し,動きもアクターによるモーションキャプチャで制作できますが,ルーは赤ちゃんということもあり,スキャンもモーションキャプチャも使えません。そのため,最終的にはすべて手作業で作り上げたキャラクターとなりました。これまで蓄積してきたノウハウがあったからこそ可能だったと思います。

何よりルーは本作のストーリーを成立させるうえで非常に重要なキャラクターです。可愛くなければ物語の感情的な部分が成立しないというくらい大切な存在なので,チーム全体でとことんこだわって制作しました。

結果として,しっかり“可愛くできた”という手応えがあり,とてもよかったと思っています。

|

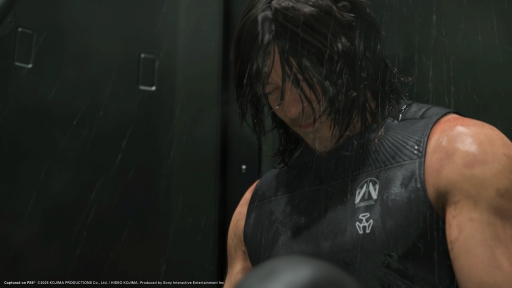

――PS5向けの開発となり,グラフィックス面ではどのような進化を目指したのでしょうか。

内田貴之氏:

非常に幅広い要素がありますが,まず大きな進化として挙げられるのはキャラクター表現の強化です。とくにデフォメーション(変形処理)を大きく改善しており,筋肉の動きや表情などが,前作以上にリアルになっています。

ストーリー性が軸となっている作品である以上,キャラクターの演技がプレイヤーの感情に訴える力を持つことが非常に重要で,そうした点でも前作より豊かな表現が可能になったと感じています。

|

また,ライティングの進化も大きなポイントです。本作では昼夜の時間変化の概念を導入したため,前作にはなかった自然光の変化がリアルに描かれています。これはビジュアル面でのリアリティを追求するうえで非常に重要な要素でした。

現実の精密なシミュレーションをリアルタイムで再現することは難しいので,リアルといっても現実そのものではなく「ゲーム上でのリアルさ」の追求が重要です。それについてはかなりの期間にわたって基礎研究を重ねてきましたね。どの部分を“フェイク”(簡略化や演出)に頼るか,どこを物理ベースのライティング(フィジカルライティング)で表現するかを緻密に検証を行い,問題点を洗い出しながら制作しました。

その成果がよく表れているのが,ゲーム冒頭のイントロのシーンです。あの風景は,実際のリファレンスを元に突き詰めて作り上げたもので,今作におけるグラフィックス表現の進化を象徴していると思います。そのほかにもいろいろありますが,代表的な部分を挙げるとするとそのあたりですね。

|

――さまざまな土地を行き交う今作において,アートやビジュアルではどのような点にこだわって取り組まれましたか。

内田貴之氏:

これは難しい質問ですね(笑)。いろいろとあるのですが,まず意識していたのは,「DEATH STRANDING」は“配送人”として荷物を運ぶというテーマのゲームであるということです。

前作以上に戦闘要素を強めていますが,風景の移り変わりやロケーションのバリエーションそのものがユーザー体験の面白さに直結するというのは前作同様に重要な部分で,小島監督からも制作初期の段階から強く指示されていました。

|

メキシコとオーストラリアという2つの地域が登場する本作では,前作以上に景観の多様性と変化に富んだ土地を舞台にするにあたり,それをどう表現するかという点を意識して取り組んでいます。

ロケーション自体の選定は物語の展開に沿って小島監督が決定されましたが,「どの地域を切り取り,どのように描くか」といった具体的なビジュアル設計は,アートディレクターの新川と私に委ねられていました。

ただ,ロケハンをという時期がちょうどコロナ禍の真っ只中で。現地取材が中断され,約1年半はリモートでの調査になりました。

それでGoogleマップで候補地を洗い出し,現地のコーディネーターにGoProを託してロケハンを依頼。その映像をもとに,さらに詳細な情報を収集してもらうという,3段階のプロセスで取材を進めました。

そうして集まった素材をチームで共有し,プレイヤーが自然を踏破したときに手応えを感じられるロケーションを慎重に選定しました。最終的には「タールに侵食された世界」という「DEATH STRANDING」のテイストを加え,現実の風景とは異なるオーストラリアやメキシコを描きました。

大変な作業ではありましたが,こだわりを持って世界観づくりに取り組むことができたと思っています。

|

――PS4からPS5向けの開発となり,全体的になにか大きく変わったことはありますか。

酒本海旗男氏:

正直に言うと,そこまで大きく変わったという印象はありません。

ビジュアルで言えば,コジマプロダクションが目指している方向性自体はPS4時代から大きくは変わっていません。そのクオリティに対する要求が年々高くなっていることに対して,PS5では使える手段や技術の選択肢が大きく広がったという感じですね。

そのなかで大きく変わったと感じるところを一つ挙げるとすると,ローディングの高速化です。読み込み時間が数秒単位で短縮されたことで,演出のなかにローディングを自然に組み込むことが可能になり,プレイヤーが物語により深く没入できるようになったのは,ゲーム体験における重要な進化だと思います。

|

――前作からよりフォトリアルに近づけた秘訣を教えてください。

酒本海旗男氏:

先ほども少し触れましたが,「リアルとは何か」という点については,今の時点で求められているものはすでにある程度確立されてきていると思います。

そのうえで重要なのは,その情報のどの部分を,どの程度の精度で,どういった手段で表現するかという選択の話になりますね。

ゲームはリアルタイムで動かさなければならないものなので,すべての部分に最高クオリティの手段を使えるわけではありません。だからこそ「DEATH STRANDING 2」という作品の世界観や登場する要素に対して,「どの要素を,どの密度で表現すれば絵的にもっとも効果的か」を見極める必要がありました。

|

それらをアーティストがより細かくコントロールできるようにすることで,最終的に現在のクオリティにたどり着いたと考えています。

1作目からの進化として大きいのは,シェーダー制作のプロセスでした。前作では一部,知識のあるアーティストが独自にシェーダーを作っていたのですが,その経験から「アーティストが自らシェーダーをコントロールできることが,クオリティ向上につながる」という手応えがありました。

そこで今作では,アーティスト側にもシェーダーを制作できる環境を整備しました。もちろん,物理的な整合性を保つための計算部分はエンジニアがしっかり管理し,あまりにもリアルから逸脱しないようバランスは取っています。そのうえで,アーティストが細かいディテールやこだわりのポイントを自ら表現できる体制を構築しました。

アーティストたちも非常に積極的に知識を深め,より高度な表現に挑戦してくれており,それぞれのこだわりが噛み合うことで,いまの「DEATH STRANDING 2」のビジュアルが実現できたのだと思います。

|

小島秀夫氏 グループインタビュー

――「DEATH STRANDING」の続編を制作するうえで,どのようなことを目指したのでしょうか。また,前作から大きく変更・追加しようと考えた点について教えてください。

小島秀夫氏:

|

「METAL GEAR SOLID」はステルスをするゲームですが,最初から武器があるとプレイヤーはそれをせずに武器で敵を倒してしまう。それだとステルスという遊びを体験してもらえないので,あえて武器を出さずに“学習のための場”として設計しました。

こういった,プレイヤーにある種のプレイスタイルを体験させるような仕掛けは,ゲーム開発をするうえでこれまでもいろいろやってきました。

そして続編の「METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY」ですが,あれはすでにステルスを理解している人たちがプレイします。なので武器を使いやすくしていたり,主観視点で部位を狙えたりといったように,ステルス以外の遊びを広げるようにしました。

「DEATH STRANDING 2」もそれと同じような考え方です。

1作目で“配達ゲーム”にある程度慣れたプレイヤーがいて,ジャンルとしても広く知られるようになってきました。だからこそ今作では,たとえば「戦いたい人」にいろいろな武器や戦闘手段を用意しましたし,車やバイクといった移動手段も,前作より使いやすく調整しています。

もちろんそれを「使わない」選択もあります。このように“配達”という軸を持ちながらも,より自由度の高いプレイ体験ができるよう,さまざまなギミックを用意しました。

ストーリーに関しては,前作ではサムとクリフの関係が中心でしたが,今回は「ルーとは一体何だったのか?」という部分に踏み込んでいきます。サムとルーの関係性,そしてサムという人物をより深く掘り下げていく物語になっています。

|

――前作の「ソーシャル・ストランド・システム」(SSS)において,プレイヤーの行動で驚いたことはありましたか。また,それらは「DEATH STRANDING 2」の制作に影響を与えましたか。

小島秀夫氏:

1作目の制作中,SSSがプレイヤーにどの程度受け入れられるかは,モニターテストや社内のプレイだけでは測りきれず,正直,発売されてからどんな反響があるのかまでは想像もつきませんでした。

僕自身のプレイスタイルは,梯子や橋は作るけれど,国道はあまり作らないタイプなんです。どちらかというと,他の人が作ってくれたインフラを活用するほうが好きで,「わざわざ国道を作る人って,そんなにいるのかな?」と,正直ちょっと疑問に思っていました。

でも,いざ発売してみたら予想以上に多くの人が国道を率先して作ってくれていて。しかも5年経った今も,ずっと国道ばかり作っているような人もいると聞いて,本当に驚きました。これは想定していなかったうれしい誤算でしたね。あと「どうぶつの森」が好きな人は「DEATH STRANDING」も好きという傾向もあるらしくて,これもちょっとびっくりしました(笑)。

そうなると,当然ながら続編では“国道を作りを楽しむ人たち”をちゃんと意識して設計しないといけない。そういった流れから生まれたのが「モノレール」といった新たな要素なんです。

|

前作の開発中,チーム内で最初に議論になったのが「いいね」のシステムでした。

お金や経験値のようにキャラクターの強化につながるわけではなく,ゲームデザインとしては“変わった仕組み”です。けれど,日常と同じように「いいねをもらう気持ちよさ」に価値を置いたんです。

最初はスタッフの間でもあまり評判がよくなかったのですが,開発が進むにつれて少しずつ反応が変わっていきました。プレイヤーにどう受け取られるか心配もありましたが,実際には多くの方に楽しんでいただけて。

そうした反応や行動データ,ヒートマップを分析し,それをもとに1作目のディレクターズカット版や「DEATH STRANDING 2」でのシステム調整に生かしています。

たとえば本作では背負子(バックパック)をおろせるギミックを実装したんですが,「荷物を降ろす=失う」と思ってしまうかもしれません。モニターテストをしても,なかなか使ってくれないんです。

リアルな日常でも,荷物をどこかに置いておくのってちょっと不安じゃないですか。そういった“現実と地続きの感覚”があるというのも面白いと思ったので,そこについてはとくに手を加えませんでしたね。

|

――新たな舞台としてメキシコとオーストラリアを選んだ理由は何だったのでしょうか。

小島秀夫氏:

このあたりは,あまり語りすぎないほうがいいかもしれませんが……まずメキシコについては,アメリカと地続きであるという地理的な必然性が大きいです。

1作目では,開拓時代をモチーフにアメリカ大陸を東から西へと“つないでいく旅”を描きました。2作目では,アメリカはすでにUCA(アメリカ都市連合)としてつながっている。そうなると,続編の舞台を再びアメリカにするべきかどうか,というのが最初の課題でした。

最初に考えたのは,「そもそもつないだこと自体が間違いだったのでは?」という発想から始まる,つないだものを“外していく”というストーリーでした。でも,それだと前作と同じ背景を再利用することになってしまう。それは避けたいと考えました。

次に考えたのが,アメリカ大陸のように東西に広がり,北と南が海に面している場所です。ユーラシア大陸だと広すぎるし,アフリカも少し方向性が違うかなと。そうした検討の末に,最終的に距離感や地形が似ている「オーストラリア」を新たな舞台として選びました。

そうなると次は,「北米大陸とオーストラリアをどうつなぐか?」という課題が出てきます。そこで導入したのがプレートゲートという設定です。これは苦肉の策ではありますが,無理なく世界をつなげるための装置として機能しています。……この設定を使えば続編をいくらでも作れてしまう(笑)。今のところ,その予定はありませんけどね。

これは作中でもサムが繰り返し語っていますが,別の国や地域とつながろうとする行動は,状況によっては“侵略”と受け取られる可能性もあります。だからこそ,その描き方は慎重に考えました。

|

――「DEATH STRANDING 2」には「本当につながるべきだったのか」という問いかけが含まれているように感じました。普段からソーシャルメディアなどでの人とのつながりを積極的に持たれていますが,ソーシャルメディアに対する考え方への変化や,それが作品に影響を与えた部分などはありますか。

小島秀夫氏:

これはここ最近のインタビューでよく聞かれる質問ですね。

前作はコロナ禍の前に発売されたのですが,そのころはイギリスのEU離脱など,世界中が孤立や分断に向かっていくような流れがありました。「DEATH STRANDING」では,ストーリーもゲーム性も“つながりましょう。つながらないとヤバイですよ”というテーマで作っていたんですが,そのわずか3か月後にあのパンデミックが起きて,自分でも驚きました。

ただ,21世紀には“カイラル通信”――つまりインターネットがあります。スペイン風邪が大流行とした20世紀初頭と違い,僕らはネットを通じて生き延びることができました。

でもその結果,何が起きたかというと,仕事はリモートワークになってライブやコンサートも配信になり,そして学校では授業がすべて画面越しになった。本来,学校に行って友だちと遊んだり,先生に直接教わったりする時間が,“画面を見るだけ”になってしまったんですよね。

もちろん,それは仕方のないことだったとは思います。ただその時期,メディアで「これからはメタバースだ」「人付き合いをしなくてもいい時代が来る」といった言葉がどんどん出てきて……それを見て「これはマズいぞ」と感じたんです。

人間のコミュニケーションって,本来そうじゃないはずなんですよ。移動して,偶然誰かに出会って,予定外の風景に出会って――そうした“予期せぬ経験”が,どんどん失われていくように思えました。

「DEATH STRANDING 2」の企画はコロナ禍以前から進んでいたのですが,「これは違う」と思って,ストーリーをかなり修正しました。

1作目では「孤立や分断があるからこそ,つながりましょう」と伝えた。でもコロナ禍を経て,「つながりすぎることにも危険があるのではないか」という気づきもあった。

これは“棒と縄”というテーマにも通じますが,今回はそうした部分を代弁するキャラクターも登場します。

|

いろいろな伏線も作品内に散りばめています。ドールマンもそうですし,とある敵は糸で吊られて浮いているような姿で現れる。このように,キャラクターたちからいろんな糸が出ていることもヒントになっています。

ヒントはロゴにもあります。1作目のロゴは,下に向かって糸が伸びていくデザインで,“つながる”ことを象徴していました。2作目では逆に,糸が上から垂れ下がっています。まるで「ゴッドファーザー」のロゴのようにも見えますね。このように本作では,“つながる”ということについてより深く考えてほしいという想いを込めています。

今回の4日間にわたるプレビューイベントでは,メディアの皆さんにリアルな体験をしていただきました。最近ではデータを配布して体験してもらうことが普通で,それもできなくはなかったのですが,このゲームの“つながり”は,やっぱり実際に人と会って,会話をして,風景を見て感じるものなんです。

意図しない偶然を通じて,シームレスにつながっていく。皆さんも,それぞれの国からここに来て,いろんな人と出会って,さまざまな会話を交わしたと思います。たとえば東京駅から見た風景や,たまたま入ったお店で食べたご飯など,そういった“偶然の出会い”こそが人の経験です。

あとはぜひ,実際にプレイして6月にご自身で遊んで感じてみてください。コロナ禍を体験した皆さんなら,きっと何かが伝わると思いますが……どうでしょうかね?

――コロナ・パンデミックをきっかけに脚本を大幅に変更されたということですが,具体的にはどのような変更だったのでしょうか。

小島秀夫氏:

これは僕だけではなく,世界中のクリエイターが体験したことだと思います。まさかこんなことになるとは,誰も想像していませんでしたから。

「DEATH STRANDING 2」の冒頭で,サムとルーが暮らしている場所にフラジャイルが訪ねてくる場面があります。あのシナリオは,前作の制作中,すでに書き始めていたものでした。

2020年の1月ごろ,ちょうどコロナ禍が世界に広がりはじめる時期に,(フラジャイル役の)レア・セドゥ(Lea Seydoux)さんに「続編に出てほしい」と出演のオファーを出したんです。すると「出たい」と快諾していただけて,本当はその年のうちにPCAP(パフォーマンスキャプチャ)を行って,ディレクターズカット版のラストに少しだけ登場させようと考えていました。

でも,コロナ禍で収録がすべて止まってしまったんですね。結果的に2〜3年ほどスケジュールが遅れてしまったんですが,その間にPC版やディレクターズカット版が発売され,準備を進める時間にもなりました。

|

――「DEATH STRANDING 2」では新たなキャストも起用されていますが,キャスティングのプロセスや基準について教えてください。

小島秀夫氏:

今回はコロナ禍だったこともあり,制作にはかなり時間がかかりました。だいたい4〜5年ほどですね。感染症対策の影響ももちろんありましたが,それ以前に,このプロジェクトは体力も精神力も非常に消耗します。

撮影では,キャストに集まってもらい,全身のスキャンを行ったり,衣装やメイクを決めたりと,やり取りがとても多いんです。映画のように3〜4か月で一気に撮ることはできず,ゲーム制作と並行して,定期的に何度も撮影を重ねていきます。ですから,キャストもスタッフも非常にタフでなければ続けられません。

たとえばニール役のルカ・マリネッリ(Luca Marinelli)さんには,カットシーンの収録に加えて,NPCのボイスも多くお願いしました。

「ウッ」「ヘァッ」「ウボァ」みたいな,いわゆる「気合1」「気合2」といった声のバリエーションを延々と録る必要があるんです。本業でお忙しいなか,それでも協力してくれる姿勢には本当に感謝していますし,これが絆によって生まれているものだとも感じます。

|

レア・セドゥさんのスキャンもとても大変でした。歯を撮影するために歯医者に行ってもらう必要があったり,スキャンだけで3日ほどかかることもあります。そこから社内で何度もブラッシュアップを重ねるのですが,担当スタッフは毎日レアさんの顔と向き合うことになります。

会社に来てはレアさんの顔を調整するという日々が何年も続くわけです。これはもう,好きじゃないとできませんよね。

前作でアメリ役を務めていただいたリンゼイ・ワグナー(Lindsay Wagner)さんは,僕にとってまさに青春の人で,Blu-rayも全部持っているくらい大好きな方なんですが,担当していた若いスタッフは最初,彼女のことを知らなかったんです。

それでも毎日作業を続けていたある日,彼の席に「バイオニック・ジェミー」(The Bionic Woman)のBlu-ray BOXが置いてありました。「どうしたの?」と聞いたら,「毎日見ていたらファンになっちゃいました」と(笑)。そんなエピソードもありましたね。

キャスティングの基準はとてもシンプルで,僕が好きな人にお願いするということです。映画やドラマを観ていて「いつか一緒に仕事がしたい」と思った俳優さんには,自分で会いに行って企画を直接ピッチします。なかにはご本人やご家族,マネージャーが僕のファンということでつながることもあります。

オファーを受けてもらえるかどうかは,そのあとの話です。長く一緒に仕事をすることになるので,まずは食事をしたり,じっくり話したりして「この人ならできる」と感じられたら,そこからエージェントに正式に連絡します。

もちろんオーディションを行う場合もありますが,基本的には人とのつながりをたどっていく形です。これは今制作中の「OD」や「PHYSINT」でも変わりません。

|

――「DEATH STRANDING 2」で,とくに気に入っているキャストのパフォーマンスはありますか。

小島秀夫氏:

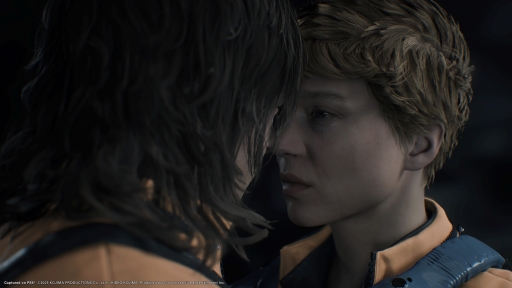

やはり,ニールとルーシーのシーンですね。

ルカ・マリネッリさんは最近いろいろな作品に出ていますが,僕はもっと前から,イタリア映画を観ていたときに気になっていた俳優さんです。

ある日「マーティン・エデン」という映画を観て「いい映画だな」と思い,コメントの依頼があったので書かせていただいたんです。そしたら,なんとルカさん本人から「子どものころからのファンでした」とメールがきまして。僕のコメントを読んで,配給会社に「アドレスを教えてくれ」と頼んだそうです。

ちょうどそのころ,「(前作のクリフ役の)マッツ・ミケルセンを超えるような俳優がいるだろうか」と悩んでいたタイミングだったんですが,そのときにルカさんのことを思い出して,ダイレクトメッセージを送ったところ,「ぜひやりましょう」と快く引き受けてくれました。

ルカさんを起用するとなると,マッツさんを超えるような役どころにしないといけない。ファンの方のなかには,マッツさんが続編に出ないことを残念に思われた方もいたと思いますし,僕自身もハードルが高いと感じていました。そんななか,ニールの相手役となるルーシーを探していたんですが,コロナ禍の影響もあって,なかなか自由にキャスティングや撮影ができない時期だったんです。

するとルカさんから「相手役はどうなってるの?」とDMが来まして,「まだ決まってないんです」と答えると「うちの妻は女優ですよ」と(笑)。それでアリッサ・ユング(Alissa Jung)さんを紹介してもらったんですが,実際にお会いしてみるととても聡明で魅力のある方で,役にもぴったりでした。そこからスキャンと収録を進めることになりました。

ちょうどそのころ,ルカさんは「Mussolini: Son of the Century」というドラマでムッソリーニ役を演じていて,最初に打ち合わせをしたときはアランドロンのようにキリッとした雰囲気だったんですが,スキャンのときには印象がかなり変わっていたんです。「あれ?」と思って理由を聞いたら,「ムッソリーニ役やってるんだ」と(笑)。これはもう仕方ないなと。

でも,1年後に収録に来たときはまた見た目がガラッと変わっていて……さすがにそこはデジタルで調整しました。ドラマは素晴らしかったですが,あれはちょっと誤算でしたね(笑)。

アリッサさんとルカさんは,ほとんど2人きりのシーンが多いんですが,実際の夫婦だからこそ出せる間合いや温度感があって,演技にものすごく深みがありました。

ルカさんは舞台出身の俳優で,アリッサさんは女優であると同時に監督でもあります。だから撮影中,彼女が僕を差し置いて演出しようとすることもあって,ちょっとした言い合いになることもありました(笑)。

撮影はロサンゼルスの大きなスタジオで行ったんですが,僕と少数の日本チームが参加して,現地にはメイクや記録係など,いろんなスタッフがいました。なかには何をしているのか分からないような,“ザ・ハリウッド”という感じの人たちもいたんですが,2人のシーンになると,そんな人たちまで自然と集まってくるんです。あれは印象的でしたね。

|

――なぜ「昼・夜」という時間の概念を導入されたのでしょうか。

小島秀夫氏:

「DEATH STRANDING」において時間というのは,ある種のテーマでもあるんです。日が昇って,沈んで,夜になる。そのときどきの空の美しさを感じてほしくて,前作では実装できなかったけれど,今回は取り入れました。

ただ,当初は夜が真っ暗すぎて,プレイヤーが崖から落ちてしまうような状態だったんです。なのでヘッドライトをつけたりしましたが,リアルにしすぎるとゲームとして成立しなくなる。そこはかなり悩んだ部分で,何度もライティングを調整しました。

もっと言うと,カットシーンも時間帯によってライティングが変わるんです。それに対応して演出を作る必要があるので,開発としてはかなり手間がかかります。本当は「ここは映画みたいに逆光で見せたい」と思っても,ゲームだからそれが通らないことも多くて。

サムの帽子や服装も,時間帯や天気,プレイの状況によって見え方が変わるので,そこもある程度は我慢しました。僕らとしては「“タコメカ”戦を夜にやってみてほしい」なんていう思いもあるんですけど,それもプレイヤーの皆さんが自由に楽しんでもらえればと。

配達の手応えも昼と夜で全然違います。とはいえ夜のプレイが苦手な人もいるので,そうしたプレイスタイルに配慮して,時間を意図的にコントロールできるようにしています。プレイベートルームのベッドで一度横になって,さらに“二度寝”すれば昼と夜を簡単に切り替えられるよう調整をしています。自分の好みに合わせて遊んでもらえたらうれしいです。

|

――「DEATH STRANDING 2」では,敵やBTと対峙する際にステルスがより重要になっているように感じました。意図的にステルス要素を強化したのでしょうか。

小島秀夫氏:

いえ,別にステルスをしなくてもいいんです。ステルスを求める人って,どれくらいいるのかなって思っていて。実を言うと,僕自身のプレイスタイルもステルスはあまり使わないんですよ。

――ウッドキッド(Woodkid)とのコラボレーションはどのようにして実現したのでしょうか。

小島秀夫氏:

2020年の1月,レア・セドゥさんと「DEATH STRANDING」続編の話をするためにパリを訪れたときのことです。用件も終わって東京に戻ろうとしていたとき,ヨーロッパ側のコーディネーターであるセシールから「Hideoさんのファンが会いたがっている。ミュージシャンです」と声をかけられました。

そのときホテルのロビーに来てくれたのがウッドキッドさんだったんですが,正直なところ,僕はそのとき彼のことをまだ知りませんでした。軽く挨拶して帰ろうかと思っていたら,「今作っている曲を聴いてほしい」と言われて,ヘッドホンを渡されたんです。そして聴いた瞬間「なんだこれ! 天才じゃないか!」と驚きました。それが,まだ発売前だった「GOLIATH」という曲でした。

その出会いをきっかけに,彼の音楽に一気に惹かれまして。日本に帰った秋ごろ,「GOLIATH」が収録されたアルバム「S16」のPVを観たら,その映像がまるで「DEATH STRANDING」の世界観のようで本当に驚いたんです。

さらに過去の作品もさかのぼって聴いていったら,ある曲に“ビーチ”や“クジラ”が出てきて,またびっくりして。すぐ本人にメールを送って「なんでこんなに似てるの?」と聞いてしまったほどです。そこから交流が始まりました。

そのあとロウ・ロアー(Low Roar)のライアン(Ryan Karazija)さんが亡くなって,「DEATH STRANDING 2」の音楽をどうするか悩んでいたときに,ウッドキッドとのつながりを思い出して連絡したところ,快く引き受けてくれました。

2〜3年前にはスタジオにも来てくれて,僕の隣の会議室で作曲していましたし,その後も何度も来日してくれました。東京では杉並合唱団と,パリではオーケストラとレコーディングをして,とても楽しく制作が進みました。

マッツに代わるキャストをどうするかと同じくらい,音楽も本当に悩みました。ロウ・ロアーの音楽は「DEATH STRANDING」の世界に欠かせないものでしたから。実際,ファンの方からもよくメールが届きます。「ロウ・ロアーを超える音楽体験はあるのか?」と。

今年のSXSW 2025でウッドキッドと一緒にイベントを行って,彼の楽曲も披露したんですが,世界中からとても好評でした。そこでウッドキッドがこんなことを言ってくれたんです。

「実はプレッシャーがすごくて大変だった。ロウ・ロアーじゃなきゃ嫌だって言われるんじゃないかと怖かった。でも,今日の反応を見て安心した」と。

皆さんは,どう感じましたか?

――ゲーム内で使用される楽曲はどのように選定されるのでしょうか。監督の音楽の好みはどの程度反映されているのでしょうか。

小島秀夫氏:

劇伴(スコア)に関しては,今回もルド(ルドウィグ・フォーセル氏)にお願いしています。それ以外の,ウッドキッドの楽曲やほかのミュージシャンの曲については,ふだん僕が聴いていて「いいな」と思っているアーティストのものを選んでいます。

キャスティングと同じで,自分から直接連絡をとってピッチして曲を使わせてもらうこともありますし,逆に「新曲を書きたい」と言ってくれる方とキャッチボールしながら一緒に作るケースもあります。

基本的に,代理店を通して楽曲を依頼するようなことはほとんどしていません。ほぼ趣味の延長,みたいな感覚です。自分の好きな音楽を,自分の言葉で直接届けて,一緒に何かを作る。そのやり方が一番しっくりきています。

――「DEATH STRANDING 2」では,喪失や悲しみといった感情的に深いテーマが描かれていますが,それは監督の個人的な経験に基づくものなのでしょうか。

小島秀夫氏:

そうですね……自分のなかから自然と出てきたものでしょうか。半分はリアルな体験,もう半分はフィクションとしての想像や解釈。そういう混ざり合ったものですね。

孤独感もそうですし,「亡くなった人がどこから来たのか」とか「死んでも本当に別れたとは言えないんじゃないか」とか,そういうことを考えるのはすごくプライベートな感覚からきています。

――「DEATH STRANDING 2」の制作過程で,最もやりがいを感じた部分はどこでしょうか。

小島秀夫氏:

うーん……これは難しいですね(笑)。

「DEATH STRANDING 2」の企画書を書いていたのは,まさにコロナ禍の真っ只中でした。新ちゃん(新川洋司氏)とは週に1回くらい会社で顔を合わせていたんですが,それ以外は本当に“顔のない人たち”と仕事をしている感覚で。精神的にもかなりきつかったです。

パフォーマンスキャプチャを始めたのは2021年ごろでしたが,その時点では,僕自身がロサンゼルスに行ってディレクションすることすら許されていませんでした。SIEさんにもあれこれ言いましたけど,どのスタジオも同じような状況で。

仕方なく,東京からロスのスタジオをつないで,リモートでディレクションを行うことになったんですが……これが本当に大変で。「ここに立って,こう歩いて,ここで振り向いて」といった指示を,スマホやiPadのカメラを駆使して伝えるんですが,どうしても伝わりづらい。正直,気が狂いそうになりました。

そんなとき,たまたま知り合いにソニーの“窓”というシステムを作った方がいて,相談したところ,それを2台貸してもらえることになったんです。

“窓”は,大型のディスプレイのような機材で,リアルタイムでロスのスタジオが映し出され,音声も映像も双方向でやりとりができます。実際にその場にいるわけではないけれど,現場との距離感がぐっと縮まった感覚がありました。もちろん“窓”の向こうに入ることはできないんですけどね(笑)。

ノーマン(・リーダス)にも“窓”の前に立って演技してもらったりして。大変ではありましたが,同時にすごく面白い体験でもありました。

たとえば,隣でスタッフが何か作業している様子がリアルタイムで見えるので,「それ,もういらないからストップ」「この仕様は変更で」といったやりとりがすぐにできる。

これが完全にリモートだと,週に一度とか月に一度の報告になってしまって,「え,それはもう作らなくてよかったのに!」みたいなことが起こりがちなんです。そういう意味では,“窓”の存在は本当に助かりました。

今もリモートで作業しているスタッフはいますが,あの大変な状況下でも「DEATH STRANDING 2」をここまで完成に近づけることができたのは,感慨深いものがあります。

当時は本当に無理だと思っていましたから。撮影すらできないようななかで,「これでどうやってゲームを作れというんだ」と。

それでも,みんなが本当に協力してくれて,なんとかここまでたどり着くことができた。やりがいを感じたというよりは,「無事に完成までたどり着けそうだ」という安堵のほうが大きいですね。

――最後にメッセージをお願いします。

小島秀夫氏:

「DEATH STRANDING」は“つながり”のゲームです。「つながるべきかどうか」は,まあ置いといて(笑)。でも(今回のメディアプレビューイベントのように)こうして皆さんと実際にお会いできたということでもう,この“つながり”はこれからも消えることなく,さらに深まっていくと思います。

こういった“リアルな体験”と,ゲームのなかでの“バーチャルな体験”を重ね合わせて楽しんでもらえたらと思います。そしてプレイを通して,リモートではなく“リアルなつながり”の感覚を思い出してもらえるとうれしいですね。

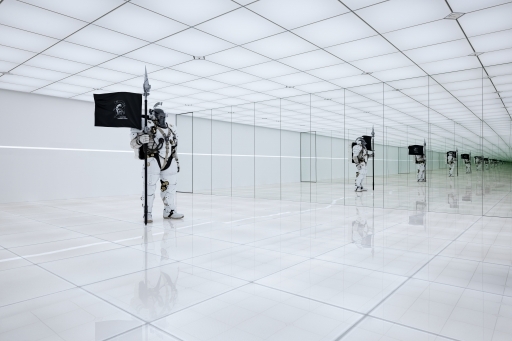

写真でお届けするコジマプロダクション スタジオツアー

|

| 廊下を進み,スタジオへ |

|

| 真っ暗なエントランスに立つと正面が開き…… |

|

| 真白な部屋,通称ルーデンスルームに。ドアが開き部屋の風景が広がる感じはクラシックなSF映画のよう |

|

| 左右は鏡張りとなっており,過去と未来に広がっているというイメージとのこと |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[プレイレポート]「DEATH STRANDING 2」を“世界最速”で体験――運ぶ旅の変わらない楽しさ,環境の変化と選択の自由で描く新たな物語

![[プレイレポート]「DEATH STRANDING 2」を“世界最速”で体験――運ぶ旅の変わらない楽しさ,環境の変化と選択の自由で描く新たな物語](/games/673/G067389/20250502075/TN/030.jpg)

前作と変わらない“運ぶ旅”の楽しさに自由と戦略の選択が重なり,デスストの世界は静かに,そしてダイナミックに新たな広がりを見せる。「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のメディア向けイベントでの先行試遊レポートをとおして,ゲームの魅力と“変わらないところ,進化したところ”をお伝えしよう。

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」公式サイト

「コジマプロダクション」公式サイト

- 関連タイトル:

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

- この記事のURL:

キーワード

- インタビュー

- イベント

- PS5:DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

- PS5

- アクション

- コジマプロダクション

- ソニー・インタラクティブエンタテインメント

- 企画記事

- 編集部:Junpoco

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

- 【PS5】DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ)【早期購入特典】ゲーム内アイテム: ・カスタマイズホロ: クオッカワラビー 早期アンロック ・バトルスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3] ・ブーストスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3] ・ボッカ スケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3](封入)

- ビデオゲーム

- 発売日:2025/06/26

- 価格:¥6,700円(Amazon) / 6299円(Yahoo)